中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編

立命館大学映像学部 中村彰憲教授による、その見識と取材などを元に、海外ゲーム情報を中心としたブログ連載!

- ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com>

- 企画・連載>

- 中村彰憲のゲーム産業研究ノート グローバル編>

- 【ブログ】akinakiのNow Playing:『Death Stranding 』に見る「作家性」を感じさせるゲームデザインとは

中村彰憲

立命館大学映像学部 教授 ・学術博士。名古屋大学国際開発研究科後期課程修了 早稲田大学アジア太平洋研究センター、立命館大学政策科学部を経て現職。 日本デジタルゲーム学会(DiGRAJapan)会長、太秦戦国祭り実行委員長 東京ゲームショウ2010アジアビジネスフォーラムアドバイザー。 主な著作に『中国ゲームビジネス徹底研究』『グローバルゲームビジネス徹底研究』『テンセントVS. Facebook世界SNS市場最新レポート』。エンターブレインの ゲームマーケティング総合サイトf-ismにも海外ゲーム情報を中心に連載中。

アクセスランキング

新着記事

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

-

【ブログ】「TAT」始動から半年――本格的NFTゲームへの進化目指すアートコレクションプロジェクト続報

-

【ブログ】『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に見るメディアミックス戦略の正統進化

-

【ブログ】2023年のキーワードはシェアード・ユニバース

-

【ブログ】緊急特集!ゲーム業界出身者が集結し、格闘ゲーム型NFTアートコレクションに挑戦

-

【ブログ】BitSummit X-Roads(クロスロード)出展者インタビュー(前編)

連載一覧(すべて見る)

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話

【ブログ】akinakiのNow Playing:『Death Stranding 』に見る「作家性」を感じさせるゲームデザインとは

2019-11-21 16:30:00

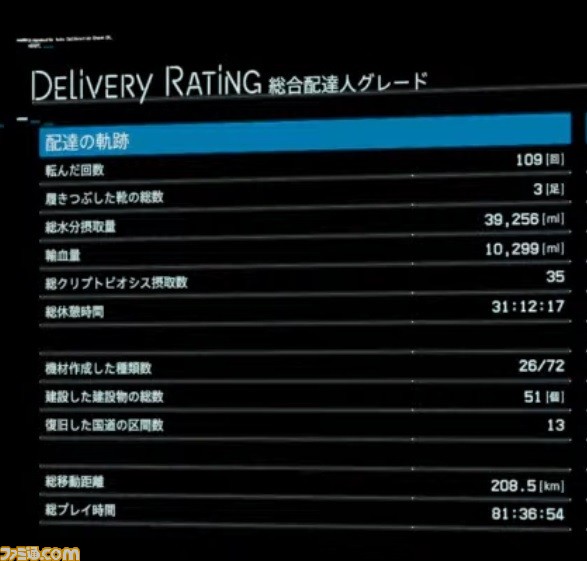

立命館大学映像学部の中村彰憲教授が臨む、総プレイ時間81.36時間(内、寝落ち5時間)、納品した荷物の総重量2.08トン 総数146、総移動距離208.5 kmの渾身レビュー

11月8日、世界中のゲーマーが待望していた小島秀夫監督による最新作『Death Stranding(デス・ストランディング)』(以下『デススト』)が発売された。初週にして20万弱を販売。本来、完全新規のIPとしては既に「大ヒット」の域だが小島監督作品としてはまだ、想定内の範囲と言える。これに対し作品自体は、すべてが想定外の連続だったと言わざるを得ない。本作が初めてE3で発表されたときから長きにわたり、謎が深まるばかりだった。さらに東京ゲームショウ2019で初めてプレイとともにその作品の概要がしめされた。同作の概要をざっくりいうと次のとおりである。

|

|

▲寝落ち5時間も含め80時間強で何とかクリアした。老体にむち打つとはこのことだ……。 |

「デス・ストランディング」という謎の現象により、世界が分断され、荒廃したアメリカ。伝説の運び屋である主人公サム・ブリッジズ(ノーマン・リーダス)はthe United Cities of America(以下、UCA)のミッションに応じて様々な物品を同国各拠点に「デリバリー」しつつ、カイラルネットワークという新技術のネットワークを用いて分断された社会を再び繋いでいく……」

このような概要を聞く限り、ゲームの内容は一見、アクションのある「お使いゲーム」という感じがある。実際に東京ゲームショウ2019で行われていたデモの際もそのような印象をえた視聴者が多かったようだ。

しかし、実際はプレイしないとその本質がつかみにくいほど、これまで3Dオープンワールド型のアクションゲームが培ってきた「お約束」を覆したイノベーティブな作品だったのだ。では、どの点において従来のゲームとは違った革新性が存在するのか、ここではしめしていく。

ドラマとしての世界観づくりを重視した序盤の緩慢な展開

まずは本作の前半があまりにもゆっくりとしているのに驚かされた。冒頭、サムがブリッジベイビー(以下、BB)と自らを接続させることになるきっかけとなるアクションシーケンスはあるにはあったが、以降はUCAの各地域の主要拠点を運び屋として点々とするミッションが淡々と続く。こういった、ゆっくりしたはじまりから、より大きな展開へと進む作品は、劇場用映画においては自然に存在するが、アクションゲームではこれまであまり例がない。ただ、そのような静かな流れの中で、恋人、兄弟姉妹、親子といった様々な「繋がり」が回復されていく様を「目撃」することとなる。

これにより、プレイヤーはこの世界を取り巻く謎や世界観を十分理解した上で、物語をじっくりと楽しむことが可能となるのだ。

|

|

▲荷物の運搬という一般的なアクションゲームで省略される要素が本作では作品の醍醐味に。 |

従来「省略」されてきた、あらゆる自然なインタラクティブ要素をゲームへと転換

この「運び屋」としてのミッションを通して、「繋ぐ」という行為とゲームメカニクスとが直接的につながっていることも意識せざるを得ない。とりわけ冒頭は、アメリカという広大な大地をしばらくの間、足を使って移動することが要求され、以降、外部骨格で足腰を強化したり、バイク、トラックといった車体での移動が可能となったりして移動速度が速くなったとしても、そのたびに、山岳部や豪雪地帯といった過酷な場所での移動が定期的に要求され、結局足での移動を余儀なくされるようになっている。

このような環境下において、アナログスティックの倒し加減や倒す方向の微妙な違いをどう調整するかが、移動する上での肝となっている。さらに数十キロ以上の物品を収納したボックスを何層も重ねて背負う状況になることが多いが、この場合は、R1及びL1ボタンを適宜押しながら、バランスを如何に取るかが重要になってくるのだ。一般的なオープンワールド型アクションゲームで「自分が所持している物品」と「バランスを絶妙に取りながら歩行する」といったものや「忍耐」や「踏ん張り」といったものはゲームメカニクスそのものから「省略」されており、それを意識することはない。これによって、プレイヤーは弾薬の入替えや兵器などを臨機応変に切り替えながら敵を倒すことに集中できる。だが本作はその行為自体をゲームメカニクスの中心に位置づけている。同時に運搬する機材が多ければ多いほど移動が困難になるため、戦略的に準備する必要が出てくる。したがって、プレイヤーは現地点から目的地に向かう前にMAPを開きながら、その地形状況やBTの出現可能性などを天気予報などで確認し、梯子、ロープ、移動用ビークル、建設装置などをどの程度、どこで使うかなど戦略的に検討しながら現地に向かう。依頼の配達状況も目標物の劣化から配達ルート、時間制限内での配達といった多数の要素が評価に結びつくため、これらを検討しながら行動をおこすことになるのだ。

さらに都市戦ですら廃墟の中と来ている。敵との戦闘というよりは環境との闘いをまず強いられるのが『デススト』なのだ。だが、より最終章に近づくにつれて、アクションゲームの醍醐味であるシューティングゲーム的要素も加わるようになる。「伝説の運び屋」が後半でなぜ、ソリッドスネークばりの戦士になるのかについても本作なりのロジックがあるので是非、その物語も併せて楽しんでほしい。

配達業務の「ゲーム化」に拍車をかける時雨(タイムフォール)

|

|

▲プレイヤーのスキルアップとともに過酷な環境でのミッションを強いられる。 |

また、本作には時雨(タイムフォール)という特殊な天候状況が存在し、この存在が配達業務の「ゲーム化」に一役買っている。というのは、タイムフォールは触れた物体の時間を進めてしまう雨にみまわれると、荷物は素早く劣化してしまうのだ。したがって、天候変化による風雨の過酷さが痛みを伴って感じられるのだ。地形の厳しさも容赦なく実感させられる。崖に登る際における足の置き処の見極から、崖を降る際の足の踏み場の迷い。転落で貨物が雑音とともに岩場に散開することなど常だ。

つまり、バランス感覚の維持といった、他のゲームでは瑣末と思われる行為も本ゲームにおける重要な攻略要素となっているのだ。

これに追い打ちをかけるようにプレイヤーを悩ませるのが、「人を運ぶ」ことがミッションになってしまう場合だ。このような場合、プレイヤーはなおさら細心の注意を払うこととなる。このような「語り」とゲームメカニクスの一体感が、よりプレイヤーを世界へと没入させていくのだ。さらにネットワークの接続に伴う活動領域が拡大する中で、地名すらも「繋がり」と密接に関わっていることに気がつくことになるだろう。すべての主要都市には必ず「ノット」ということがついているからだ。これは、「Knot」とありこれは「結び目」であることから、まさに人と人との間を繋げるものの重要性を示唆していることが分かる。また、本作で描かれるキャラクターは実に多様な人種が登場してくる。これは英語版におけるアクセントの違いからも分かる。著名な映画監督ギレルモ・デル・トロが演じるデッドマンは若干のメキシカンアクセントがあるし、登場人物の中には英語が明らかに第二言語という感じでたどたどしく話すキャラクターも出ている。まさにインクルーシブなキャスティングもここで行われているのだ。無論こういったキャスティングも小島監督が本作で示そうとしたテーマと直結している。

このような「気づき」の中で、本作におけるネットワークの核心的技術である「カイラル粒子」、「ビーチ」、「ブリッジ・ベイビー」というものがこの「繋がり」というテーマに対し一貫性を持って存在していることに気づくことになる。無論、本作における荒廃的世界の起因とされるなぞの都市消滅現象「ヴォイド・アウト(対消滅)」や「タイムフォール」、黒霧のようにさまよう存在である「BT(Beached Things)」は「絆」に対するアンチテーゼという点でこれもまた一貫しているのだ。そしてその繋がり、または繋がりと非なるものが、生死の狭間で揺らいでいる世界を小島監督は本作で見事に表した。

従来のゲームという域を超えた、サム役、ノーマン・リーダスをはじめとした演者による圧倒的なパフォーマンス

デル・トロ役について言及したので「役者」についても言及する必要があるだろう。ゲームにおける芸能人の起用は古くは『マイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカー』から、最近ではQuantic Dreamによる『Detroit: Become Human』や木村拓哉が主演した『JUDGE EYES:死神の遺言』が記憶に新しいが、本作のノーマン・リーダス演じるサム・ブリッジズの演技はもはや、各種ゲームアワードに主演俳優賞を設置してもいいのではと感じられるほど、心の入ったパフォーマンスだ。彼は、『ウォーキング・デッド』において狂暴な兄に怯えた荒くれから、孤高なリーダーながら心優しい側面を併せ持つキャラクターへと変貌を遂げたダリル・ディクソン役での演技で知られるが、今回の孤独で寡黙ながら時には果敢に時には優しく確実にミッションをこなすサム・ブリッジズ役にも完全にハマっている。もはやあらかじめノーマンが演じることを決めてからセリフを考えた「当て書き」をしたのではと思わすほどのハマりぐあいだが、何十時間と主人公キャラクターと時間をともにしなければならない状況にあってこれは有効に機能したと言える。アメリカの大自然をバックに、自らの足で、またはバイクで疾走するノーマンを操作中に Low RoarやSILENT POETSによる楽曲がBGMとして流れてくると、いかにもアメリカのロードムービーといった感があり、シーンに魅了されるファンも多いことだろう。

真摯なメッセージの中でも忘れない遊び心

もちろん、「繋がり」を中心とした重厚なテーマだけではなく、遊び心も忘れない。例えばミッションの中には「ピザを運ぶ」というものがあったので、何か重要な意図があるのではないかと思い、その目的地にわざわざ「橋」をかけてまで行ってみたが、結局、本当にピザのデリバリーが目的だったというミッションがあった。この他に休憩所の洗面器の前でいわゆるガチャプレイをすると思わぬ滑稽な表情やパフォーマンスを見ることができるといったものもある。ゲームメカニクスとして機能している[遊び心]的な要素もある。主人公のあらゆる排泄物がBTに有効であるため、血液、汗、その他あらゆる排泄物は武器として扱われる。なので、休憩所でもシャワーを浴びるのに加え、その他の排泄行為もしなければならないのだ。これらも小島イズムの一環と捉えることができるだろう。

小島監督の思想の源、いわば「哲学」的なものをゲームプレイにより実感する

総じて、本作品は人間としての小島秀夫氏がいま何を考え、どのような世界に「理想」を見いだしているのかを体で感じていく作品となっていた。作品そのものの根幹になるところをさけて言うと、プレイにより、人を分断するものは何か? 人をつなげるものは何か? どのように繋がるべきなのか? ということを真剣に考えるきっかけを与えてくれる。これは本作に実装されている、善意のみを伝えられるようにデザインされた非同期型ネットワークプレイの実装や、人を殺すことがデメリットにしかならないゲームシステムなども含めてだ。

また、全体的なミッションとしても示された、「分断されたアメリカ」も国家としてのアメリカというよりはかつて、とりわけ、ネットが台頭する前の時代に多くの人々が「アメリカ」というものに漠然と抱いていた理想形を表現しているように感じた。それは人種や思想、宗教に関わらず人は自由でかつ一つになっている「人種のるつぼ」たるアメリカである。

最終章においてもこの「繋がり」について終始、プレイヤーの心をえぐるような展開が続く。そのような意味からも『デススト』は死生観を宗教的のようなドグマ的な要素をうまく排除した上で可視化した作品だ。親子、恋人、上司と部下、そして師と弟子といった様々な絆が折り重なって描かれていく人間模様は、まさにゲームだから実現できるドラマ性といっても過言ではない。そのよう意味で、本作はインタラクティブ・ストーリーテリングにおける新境地を切り開いたと言えるだろう。

連載一覧(すべて見る)

-

【ブログ】ゲームからITまで京都から有望なスタートアップ創出を目論む行政マン

-

【ブログ】【BitSummit取材記】学生初の最高インディーゲーム賞受賞作『Death the Guitar』開発秘話

-

【ブログ】日米のTMSプロデューサーが期待寄せる和製/ゲーム発IPのポテンシャル ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(後編)

-

【ブログ】劇場版『スーパーマリオ』大ヒット、日米のTMSプロデューサーはどう見る? ジェフ・ゴメス氏、イシイジロウ氏インタビュー(前編)

-

【ブログ】往年の「スーパーマリオ」メディアミックス回顧録:マリオコミック作家、本山一城氏自らが語るコミックボンボン版マンガシリーズ制作秘話