宇宙、この美しく謎多き無限のごとく広がる世界。ベセスダ・ソフトワークスの新作アクションRPG『Starfield』は、そんな宇宙への畏(おそ)れとセンス・オブ・ワンダーを蘇らせてくれる作品だ。本作のレビュー版をプレイしたので、その内容をご紹介しよう。

本作の対応プラットフォームはXbox Series X|SおよびPCで、双方のGame Passにも対応。正式な発売日は2023年9月6日午前9時で、プレミアムエディション以上では同1日午前9時よりプレイ可能となっている。なお日本語には音声・テキストの双方でローカライズされている。

フォールアウト/エルダー・スクロールズのBGSの新作で宇宙に飛び出そう

「夜空を見上げ、どんな世界なのか夢想したことはないか? それが私たちだ。私たちの行く先だ」(NPC・バレットの発言より)

本作を開発するのはBethesda Game Studios。フォールアウト(FO)やエルダー・スクロールズ(TES)シリーズを手掛けたトッド・ハワード氏率いるチームが新たに挑む完全新規IPがこの作品となる。

舞台となるのは2330年、人類が宇宙に住むようになり2世紀ほどが経過した未来。鉱員としての勤務中に未知の力を秘めた物体“アーティファクト”を発掘してしまったプレイヤーが、その秘密を追う冒険家集団“コンステレーション”に加わり、宇宙の大いなる謎に迫っていく。

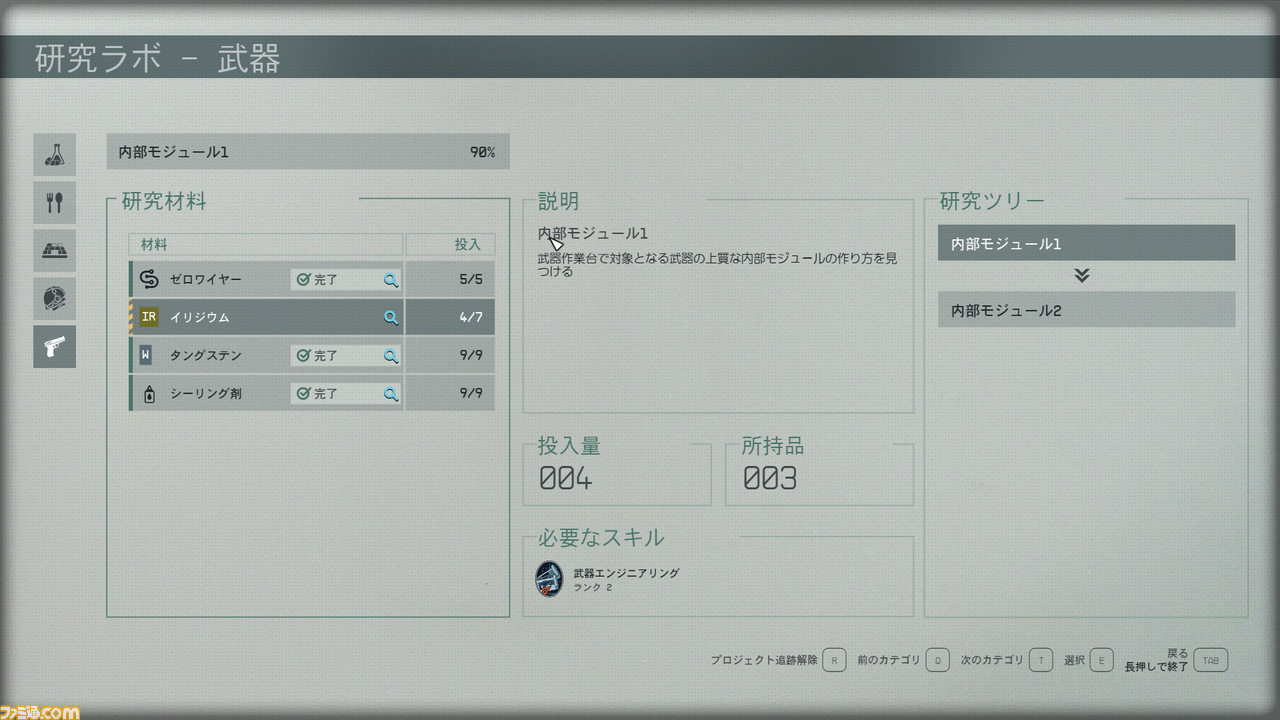

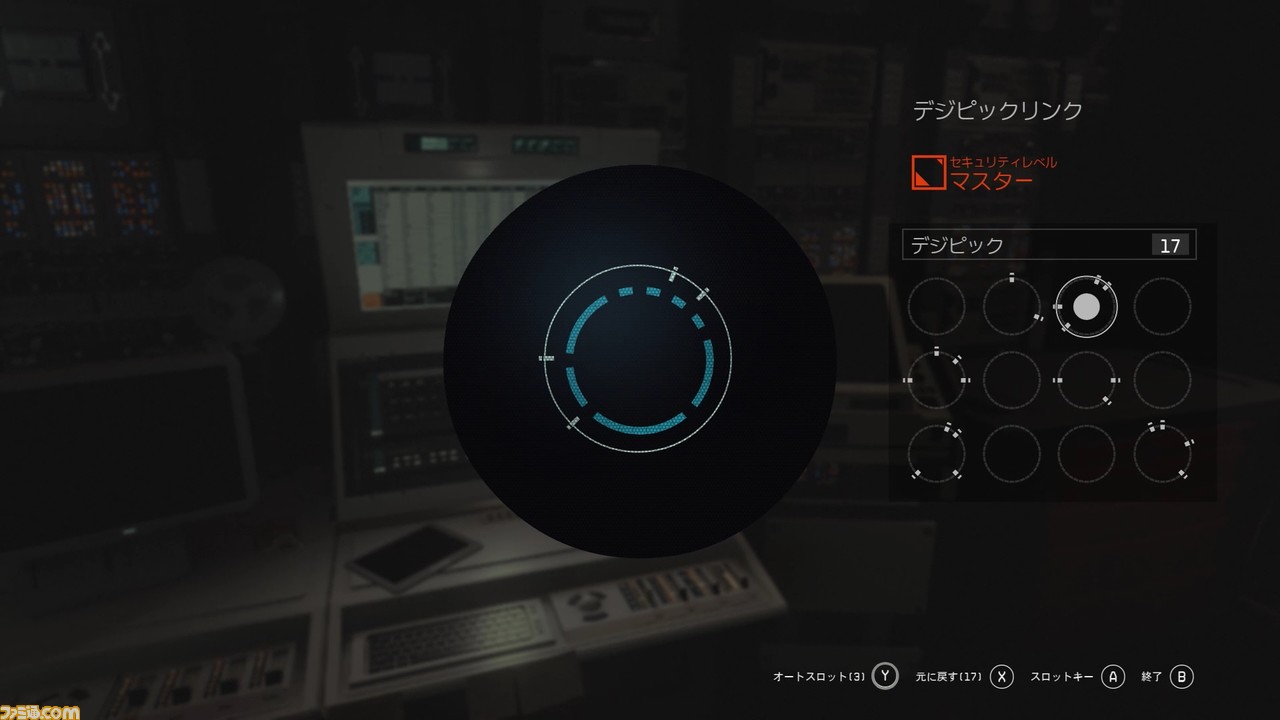

というわけでゲームの作りはある程度FOやTESのものを踏襲しつつ、たとえば「防具」がなく代わりに宇宙服とジェットパックが防護を担うとか、ハッキングと解錠(ロックピック)のミニゲームが“デジピック”に統合されるなど、設定に合わせて変更したり新たな方向性を模索したものとなっている。

では『Starfield』は実際どういうゲームになっているのか? 各システムを細かく見ていこう。

《世界の構造》この宇宙はFO/TESのオープンワールド“ではない”

FO/TESと言えばオープンワールドRPGの代表的シリーズで、DLCエリアなどの例外を除くと、作品世界全体がおおよそひとつに繋がっているというのが特徴。「今度のクエストはあの辺か……」と歩きだしたら別のクエストが秘められたエリアなどに足を踏み入れてしまい、気付けば本来の目的そっちのけで探索に没頭する……という体験が醍醐味のひとつでもある。

しかし今作では宇宙そのものが舞台という関係上、その構造は大きく異なっている。記者がプレイした中で、個人的にはこの構造の違いこそがFO/TESと本作の最大の違いだと思う。

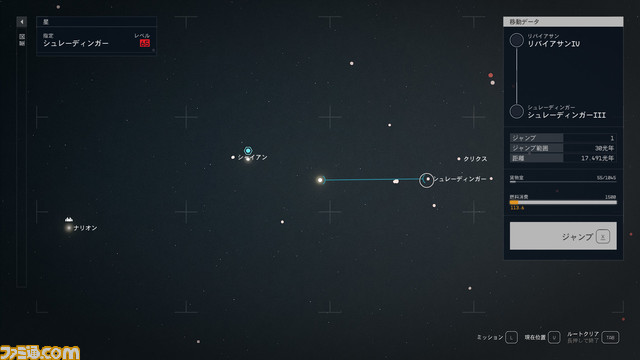

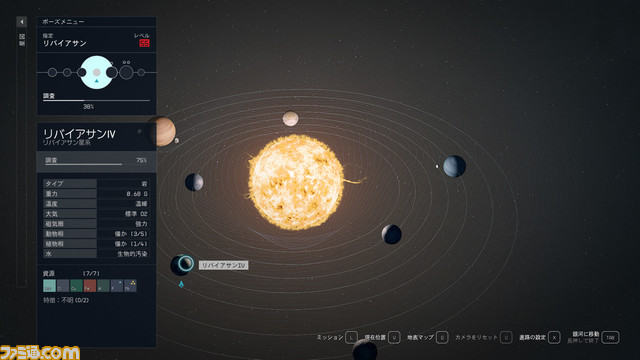

本作の世界の一番上のレイヤーは、すべての星系が詰まった星図だ。プレイヤーは星図から行きたい星系、そしてその中の星を指定して、宇宙船のグラヴ・ジャンプ(人類の太陽系外進出を可能にした、重力操作を利用した航法)で飛んでいくことができる。

そしてジャンプした先ではまず宇宙船でその惑星の近くに出現し、そこから着陸地点を選んで降下すると地上マップに出られるという形になっている(すでに訪れた場所なら星図から地上の特定のポイントに直接ファストトラベルしたりもできる)。

地上マップはその惑星のすべてがひとつのオープンワールドとして繋がっているわけではなく、だだっ広いオープンなフィールドではあるけども数キロの一定範囲の外側にはいけない(ファストトラベルでどこかに飛び直すように警告される)。そして惑星の別のエリアを指定して降りると全然別のマップに出ることになる。

またその中の地形やオブジェクトは、そのすべてが手作業で丁寧に配置されたものでもない。

都市や特定のミッションの目的地になるような場所を指定して降りた時はFO/TESのような作り込まれた場所を歩けるし、建物の中などもかなり入り組んで丁寧に作られていたりする。だが任意に離れた場所を指定して降りた時は、自動生成されたような地形に点在する汎用っぽいダンジョン(施設や洞窟)や地上の自然資源以外はほとんどなにもない場所に出ることもある。場所の性質が大分異なるのだ。

このように、宇宙じゅうにコンテンツが散らばっているなかでプレイヤーが自分の意志で星系・星・降下地点を選択して飛んでいくという仕組み上、クエストをくれるNPCが大量にいる大都市エリアを探索している時や、なにかのついでにグラヴ・ジャンプした先で緊急通信を受信するようなケースを除くと、FO/TESのように「移動中に別のクエストなどに紛れ込んでしまう」ということがあまりないのだ。

これが悪いというわけではなく、あくまで知っておいて欲しい作りの違いだ。ユニークなNPCなどがいるストーリー要素や明確なクエストを中心に追いたい時は、都市エリアを探索してクエストを受注し、そこから関係する惑星のクエスト用スポットに飛んでいくことになるだろう。

でもそれだけでも時間が溶けまくるし、そのうちにFO/TESとは違う本作なりのゲームの流れ方や、“何もない場所”の価値(詳細は後述)がわかってくるはずだ。

《ストーリー・クエスト関係》さまざまなSF映画・ドラマ的展開のオンパレードが楽しい!

お次はそのクエストやストーリー周りの話と行こう。ストーリーやコンパニオン(同行する仲間キャラ)のセリフなどはBGSの近作の中では一番好きかもしれない。

全体的なトーンは1950年代風のカオスな核戦争後の未来を描いたFOとはノリが異なり、シリアスめなスペースSFが基調となっている(もちろんFO/TESのライター陣なので、その中で笑っちゃうような惨事やドタバタな事態に遭遇したりもするのだが)。

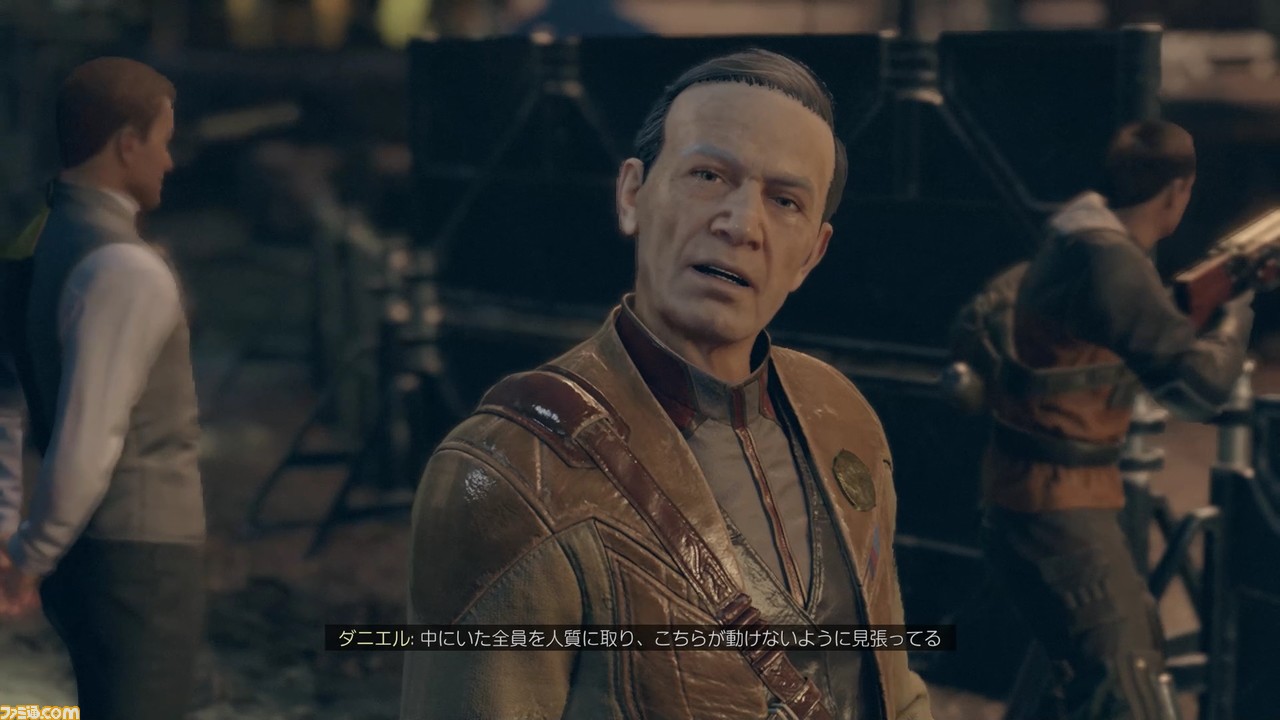

登場する都市も、未来的なニューアトランティスにはじまり、スペース西部劇なアキラ・シティ、海上の悪徳サイバーパンク都市ネオン、人類の発展に置いてけぼりにされた土星の衛星タイタンの田舎町ニューホームステッド、まだ未開拓な星系にオープンしたうさんくさい新興リゾートのパラディーゾ……といずれも個性的で、それぞれの土地の事情を背景にしたクエストが用意されている。

コンステレーション絡みのメイン系のクエストでは映画『インターステラー』や『未知との遭遇』のような根源的かつ神秘的な探求があり、かと思えばアキラ・シティではスペース保安官としてスペース無法者たちに立ち向かうことになり、ネオンではハイテク企業間抗争やチンピラたちの勢力争いに巻き込まれ……と、さまざまなSF映画・ドラマ的展開のオンパレードといった感じで非常に楽しめた。

メインでも勢力クエストでもない独立系のクエストにもかなりグッと来るものがあるので、通りがかった星系で「なんじゃこりゃ?」という謎のステーションや通信などを見つけたらぜひチェックしてみて欲しいところ。

よりコンパニオンキャラとの結びつきがいい感じに

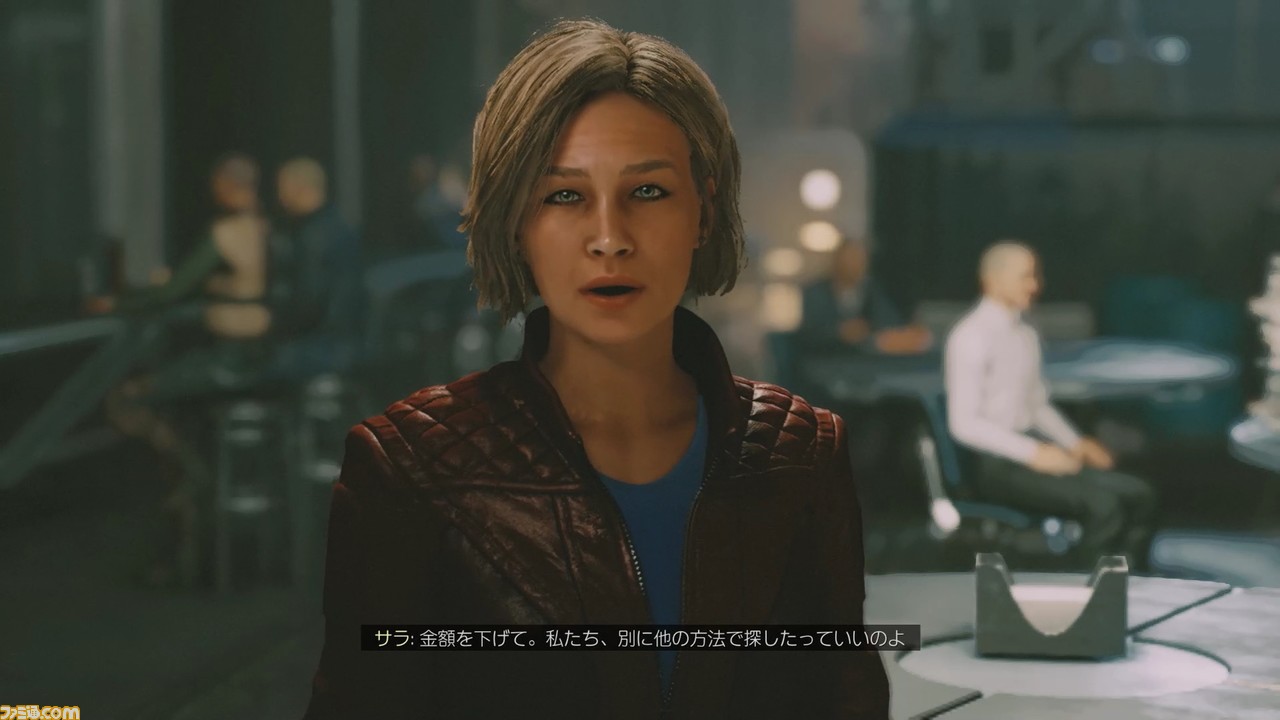

また、NPCの会話中の表情アニメーションは本作で大きく進化している部分だ。眉や口のちょっとした動かし方による感情の機微の細かな部分が表現されるようになっていて、コンパニオンとの会話も一層味わい深いものになっている。

ちなみにコンパニオンはクエストNPCの会話中にも結構割り込んできてユニークなやり取りが発生したり、説得作業を助けてくれたりするので、できるだけ誰かしら連れて行くのをオススメしたい。ただしまぁ、プレイヤーの選択によっては嫌われてしまったりもするので、クエストのテイストとコンパニオンの組み合わせには注意されたし。

コンパニオンは仲良くなるとちょっとしたおみやげを定期的にくれるようになったり、完了したクエストについてあとから意見交換できることもあって、明らかに力が入っていて魅力的だ。強いて言うと、魅力が増したからこそ、宇宙の僻地の拠点にスタッフとして割り振ったコンパニオンに会うたびにちょっと罪悪感を感じてしまったりするわけだが……。

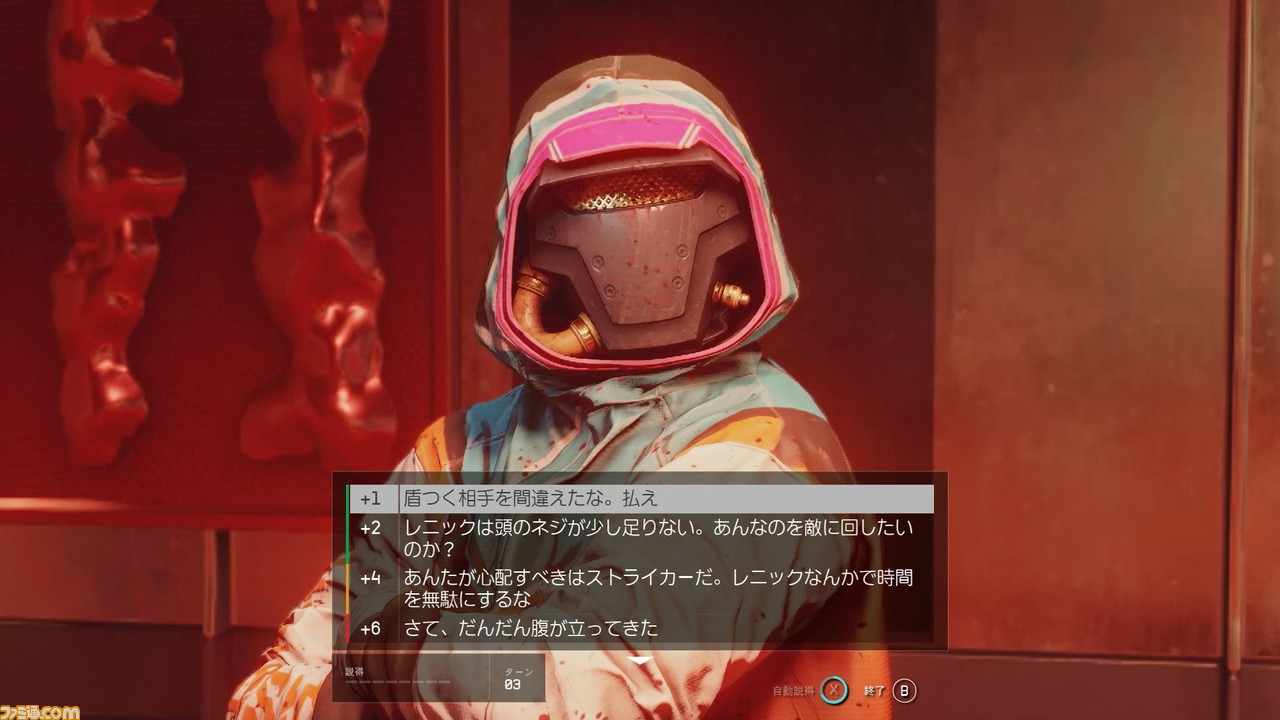

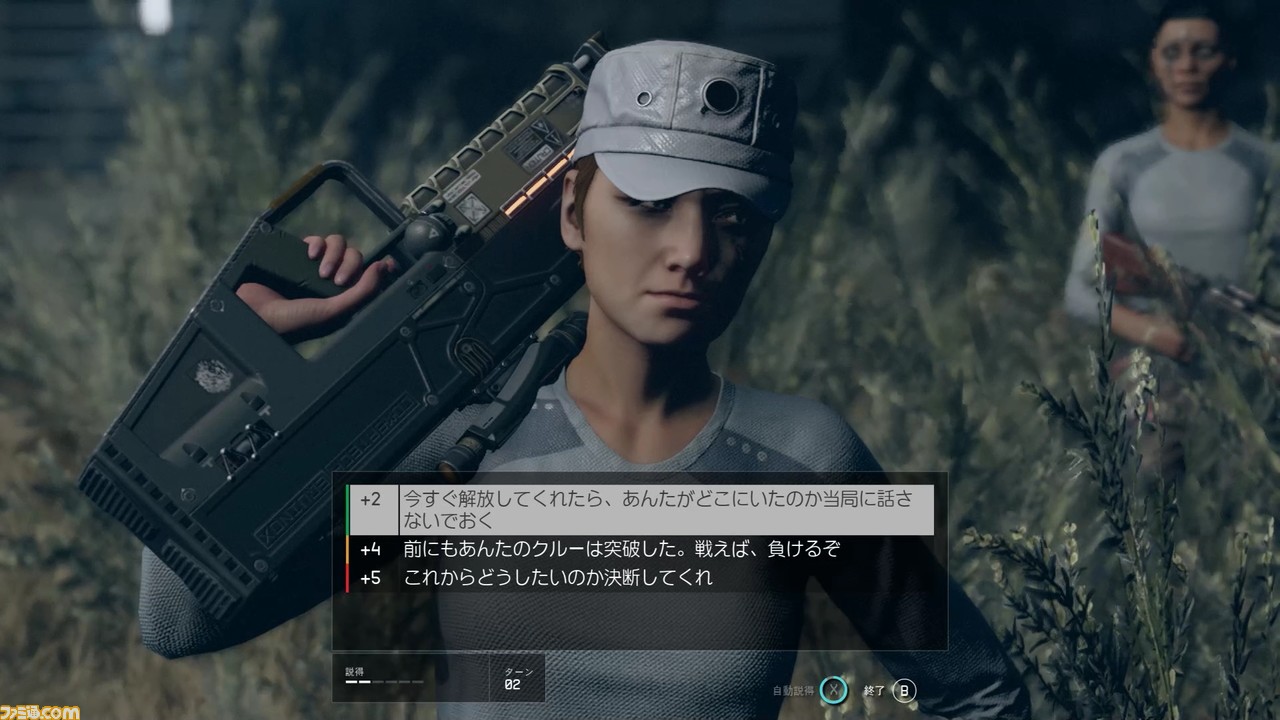

説得ミニゲームにはクリティカルもアリ

会話パートの新要素である“説得”ミニゲームは、それぞれ1点や3点などのポイントが与えられた選択肢をぶつけ、設定されたターン内に決められた点数を超えられたら論破となるもの。点数が軽めの選択肢なら必ず通るというわけでもなく、ミスが続いて「うわ後がなくなってきたぞ」と焦ったらたまに“クリティカルヒット”して一気に論破扱いになったりする。

これは選択肢がミスになったりクリティカルしたりする基準が分かりづらかったりもする一方、一発で結果が出るわけではない分、感情の起伏があって面白かったりもするので、好みが分かれる部分かも。個人的には「これはこれで好き」といったところだろうか。

《戦闘》ベセスダで過去イチ楽しい銃撃戦と、新機軸のスペースドッグファイト

戦闘はFOの延長上で、基本的にはFPS/TPS(視点切替可能)がメインであり、近接武器もあるという感じだ。ただしFOにあったV.A.T.S.はないので、常にリアルタイムに戦うことになる。

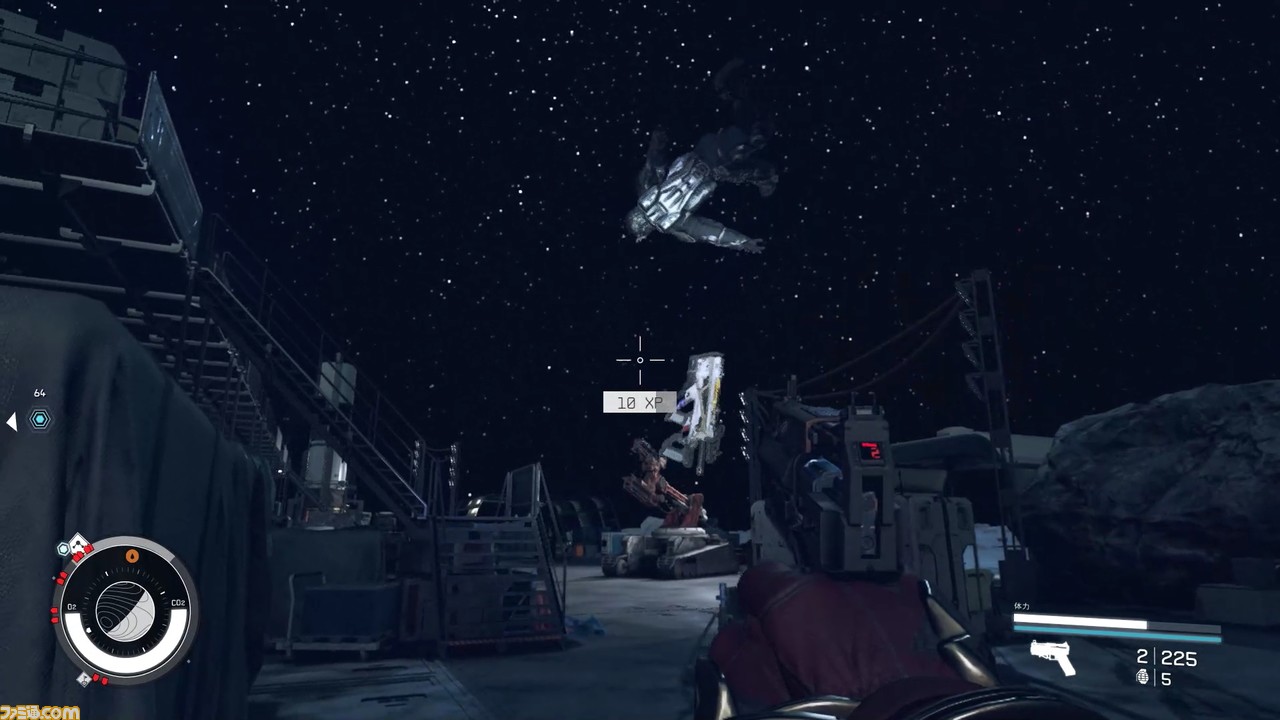

そして『Starfield』の銃撃戦はめちゃくちゃ気持ちいい。純粋に撃つ気持ちよさだけなら、ベセスダ・ソフトワークス関連のゲームで過去イチ楽しいぐらいだ。アサルトライフル系は「ダラララララ……」と物凄い勢いで弾を叩き込めるし、ショットガンは凶悪なパワフルさを感じられ、ハンドガンすら「パパパパン」と小気味よく撃ちまくって制圧できる。

そして本作では重力が可変なので、ジェットパックを使った急襲が有効な低重力や無重力での戦闘もある。物陰に身を隠しながら戦う基本を丁寧に守る人も多いと思うが、FPSに慣れている人はぜひ機動性を活かしてアグレッシブに戦ってみて欲しい。作戦がハマったら超気持ちいいから。

別にメジャーなクエストではないのだが、襲撃によって重力発生装置がぶっ壊れたらしいステーションに攻め入った時のことのことは今でも覚えている。定期的に無重力になってお互い浮いたり床に落ちたりしながらの戦闘は、激しくも超笑えて最高だった。

スペースドッグファイトはナメてるとやられるぜ

新要素の宇宙船によるドッグファイトは、宇宙モノのフライトシューティングをプレイしたことがある人なら難なく対応できると思うが、360度全方向に動き回る展開が苦手な人は三人称視点にするといった対応が必要だろう。

また地上戦闘とは異なりシチュエーションや艦の装備に依存するところが割と大きく、特にレベルが上がってくる後半の宙域では、一対多で狙われるようなシチュエーションだとあっという間にボコられて撃沈ということもしばしば(一応、『Star Citizen』や『Elite Dangerous』などの宇宙船ゲームのプレイヤーなのだが)。

宇宙戦闘はクエストにも関わってくるし、グラヴ・ジャンプで飛んだ先でいきなり襲撃されることもあるので、苦手な人はできるだけ早く戦闘力の高い上位クラスの艦に乗れるように努力したり、グラヴ・ジャンプで強制離脱する手段を覚えたほうがいいかもしれない。

ちなみにメインストーリー中心に進めるだけなら、スキル強化せずに乗れるクラスAの艦だけでクリアー可能だ。

《成長要素》強化システムはほぼスキルベースに

本作の強化システムは、クエストを進めたり敵を倒すなどの行動によって経験値がたまり、レベルアップすると体力が増えてスキルポイントが手に入るという仕組み。FOのS.P.E.C.I.A.L.のような個別のステータス上げはなく、すべてスキルシステムでの強化となる。

スキルシステムの構造は以下の通り。作り自体はシンプルでわかりやすいが、複数ポイントを割り振りたいスキルがある時に各段階のチャレンジをクリアーしていかないといけないのを面倒に感じる人もいるかもしれない。

- 身体・ソーシャル・戦闘・科学(装備カスタマイズや拠点生産系)・技術(宇宙船関連)の5カテゴリーがある

- 各カテゴリーには4段階にわたってスキルがあり、第2段階は4、第3段階は8、最終段は12ポイントを使うとアンロックされる

- 各スキルも4段階あり、「武器のモジュールパーツを30個作る」といったそのスキルに関連したチャレンジをクリアーすると次の段階をアンロックできるようになる

- たとえば武器エンジニアリング(科学の2段目)をアンロックするには、第1段階のスキルを4つ取るのでも、第1段階のふたつのスキルを第2段階まで持っていく(2×2)のでも可

ただしスキル項目についてはちょっと言いたいことがある。「科学」に重要なスキルが集まり過ぎで、武器・宇宙服のカスタマイズ・それらの上位パーツをアンロックするための“研究”の効率向上・素材となる資源の採掘や施設を作るための拠点構築などのスキルが全部ここに関わってくる。カスタマイズやアイテム自作を極めていくために割り振らなければいけないポイントが多すぎるのだ。

他には、「戦闘」にバリスティック武器(実弾系)を全部強化するスキルと武器種ごとの強化が被っているのはどうなんだという気がしないでもない。ショットガンが異常に好きという人でもない限り、武器種に左右されずに幅広い実弾系銃に効くバリスティックを強化するのが安牌すぎないか?

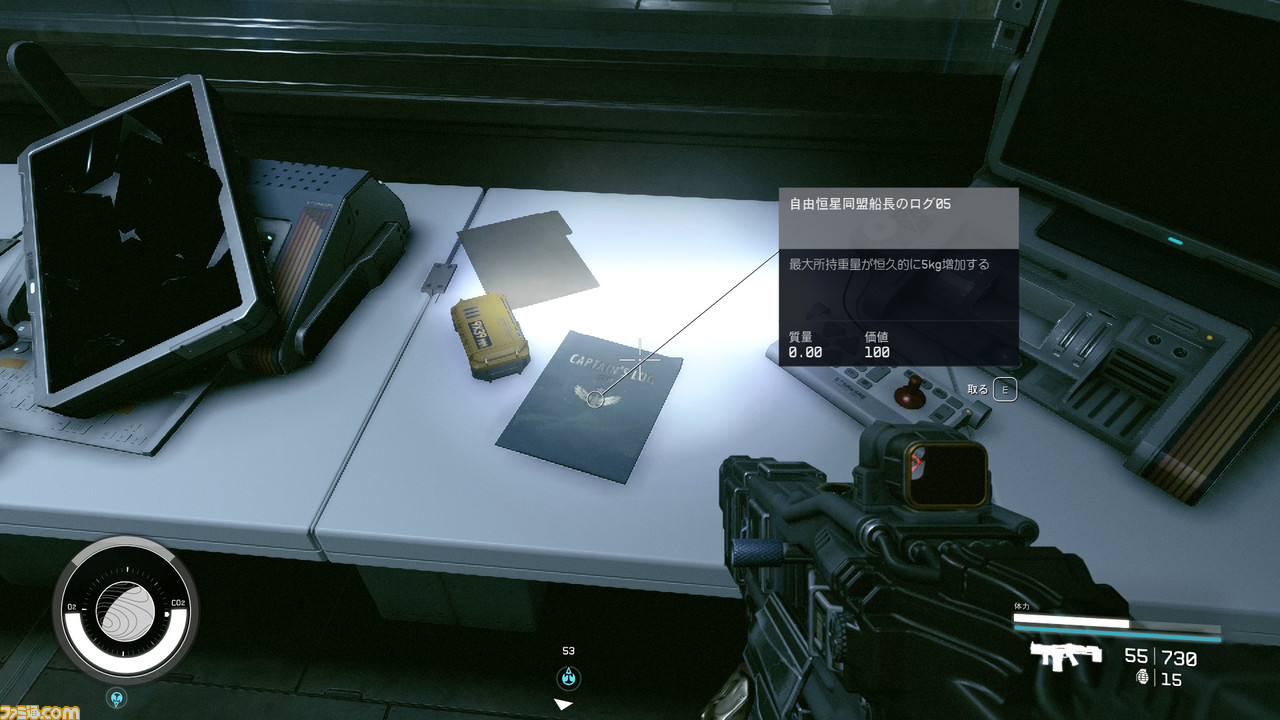

なお、これとは別に従来のFOと同じ「雑誌」を使った特定の項目の強化も存在するので、施設などを掃討した際は雑誌が落ちていないか見て回るといいだろう。

《拠点・資源集め》“何もない場所”の価値は自分で見出せ

さて「何もない場所」の話に戻ろう。マイナーな惑星のマイナーな場所に降りるのは完全に意味がない行為ではない。特に、資源集めをして装備の改良や拠点構築などをやり始めると変わってくる。

本作では資源収集や加工を行う拠点を任意の場所に建設することができるので、たとえ他の誰もそこに降り立たなかったとしても、自分にとって目当ての鉱物などがいい感じに埋蔵されているスポットは価値のある場所なのだ。

たとえばアルファ・ケンタウリ星系ジェミソンにある記者の拠点のひとつは、大都市ニューアトランティスのマップのちょっと北側にある。マップとしてはニューアトランティスから繋がっているが、ニューアトランティスからわざわざ歩いてくる人がどれだけいるかは微妙な場所だ。

そこからさらに数百メートル歩けば一応攻略可能な設備もあったりするが、そこに物語要素はなく、宇宙海賊的な連中を倒してアイテムを集められるぐらい。選んだ理由は、大都市があるぐらい安定した環境の星なので、栽培や宇宙生物の育成に苦労しないという単純なものだ。

別の拠点はナリオン星系スマティにある。これまたほとんど何もない場所だが、銅とアルミニウムが必要だったのが発端。スマティの衛星アンドラフォンからアルミニウムを星系内の輸送ネットワークで運び、スマティで産出した銅も合わせて備蓄している。

多分、ゲームが発売されて研究が進んだらもっと効率がいい場所があるのかもしれないが、自分にとってはどちらも愛すべき大切な拠点だ。

「プラスα」の要素をどこまでやるか?

拠点構築や資源集めが必要かどうかは、単なるクリアーに求められる以上の部分をどこまでやり込むかによって変わってくるだろう。宇宙船のアップグレードと同様、それを避ける方針で行っても一応のクリアーまでは行けてしまうからだ。

本作では不要アイテムのリサイクルがなく個別の「資源」アイテムを生産するか収集しないといけないのだが(これはちょっと不満)、ある程度のアイテムは商人をめぐっていくと買えたりするし、大量の資源の置き場所も宇宙船の貨物室を強化しまくれば割となんとかなったりする。ゴリゴリに拠点構築をやらないといけなくなるのは相当ディープなアイテム作成を目指すようになってからだろう。

このあたりは人によりけりで、よく言えばプレイを縛らない選択の幅とも言えるだろうし、少し悪く言えばサバイバル系のゲームと比べるとシステムがそう噛み合ってないとも言える。

少し残念だったのは、広大な宇宙を把握するためのデータベース機能がないように見えること。「銃のサプレッサー作るのにタンタルが必要なんだけど、どこに?」となった時に、過去にスキャンした惑星のどれがタンタルを産出していたかわからない。結局しらみつぶしに星系マップを探して、最終的に見つけた星を徘徊して回収しまくり、さらにあらゆる商人を訪問してかき集めたのだが、もうちょっと効率的でいいはずだ(せめて覚えておきたい星のブックマーク機能ぐらいあってもいいと思う)。

また、それまでにスキャン調査が完了した動物や植物の図鑑機能があったっていいはず。惑星の資源や自然の調査はあまりエキサイティングなものではないけど、クエストとは違うゆったりした時間を味わえる独特な楽しさがある(これは宇宙船の改造も同様。必要じゃない改造でも超楽しい)。だからそれにもっと報いるサブシステムがあってもいいと思うのだ。

といった具合に少々不満がないわけではないのだが、先に書いた通り、それは別にクリアーするためだけなら必須ではない部分。まぁアップデートやMODで補助されたりするかもしれないし、今後に期待したい。

ストーリーに関係する部分は大満足で、久しぶりに宇宙に対するロマンをかきたててくれた。プレイ時間が60時間を優に超えてもまだまだ行ってない惑星があるし、ここからしゃぶりつくしていきたい所存だ。

最後におまけで、気に入っている小ネタをいくつか書いておこう。

- すでに行った場所なら結構ダイレクトに飛べるファストトラベルシステムは非常に使い勝手がいい

- スキャン画面で目的地へのルートを出してくれたり、取得可能なアイテムをハイライトしてくれるのが便利

- オートセーブと任意の通常セーブ以外に、クイックセーブと終了時セーブがあるので、選択をミスった時なども割と安心

- ミッションリストからアクティブになっているミッションの目的の星へのジャンプまでショートカットできるのが便利

- ハッキングと解錠がデジピックにまとめられたのはスキル開発上で大賛成。デジピックは割と安いので商人に会うたびに売ってないか確認すべし

- 都市にいる時に宇宙服を見た目上隠してくれるオプションがあるので、いちいち着替えなくていい(が、ジェットパックなどはそのまま使える)

- ロボットコンパニオンのヴァスコは最高

- 重量オーバーしても一応走れるシステムはうれしい(ただしファストトラベルは使えないし、酸素メーターが急激に減少して二酸化炭素が上がっていく)

- 宇宙船のパーツ組み合わせシステムは慣れると結構やりやすい

- 遊んだ限りではバグは少なめで、解禁まで2週間ほどの猶予をもって早めに製品コードが送られてきたのは自身のあらわれと感じた(なおその後にパッチもあたっている)

- PC版のパフォーマンスは、あまりハイエンドなマシンじゃなくても、ダイナミックレゾリューションとFSR2(アップスケール機能)が有効になっていれば解像度を落としつつそこそこしっかり動いてくれる感じ