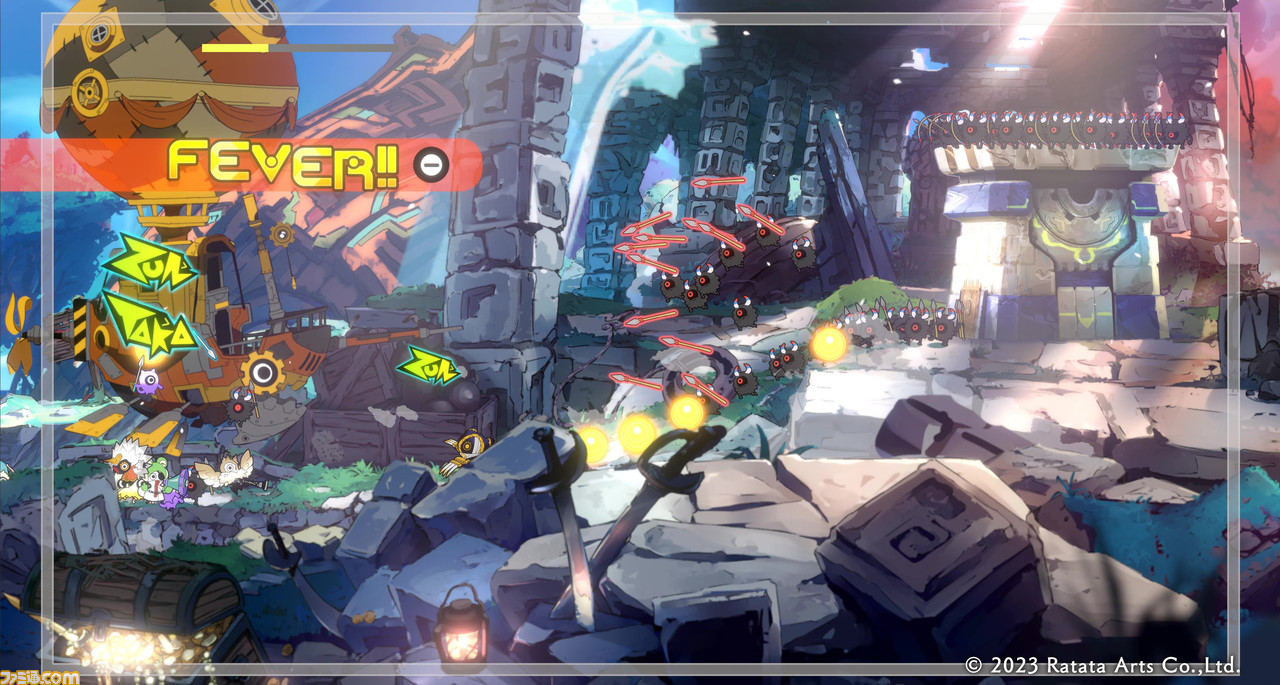

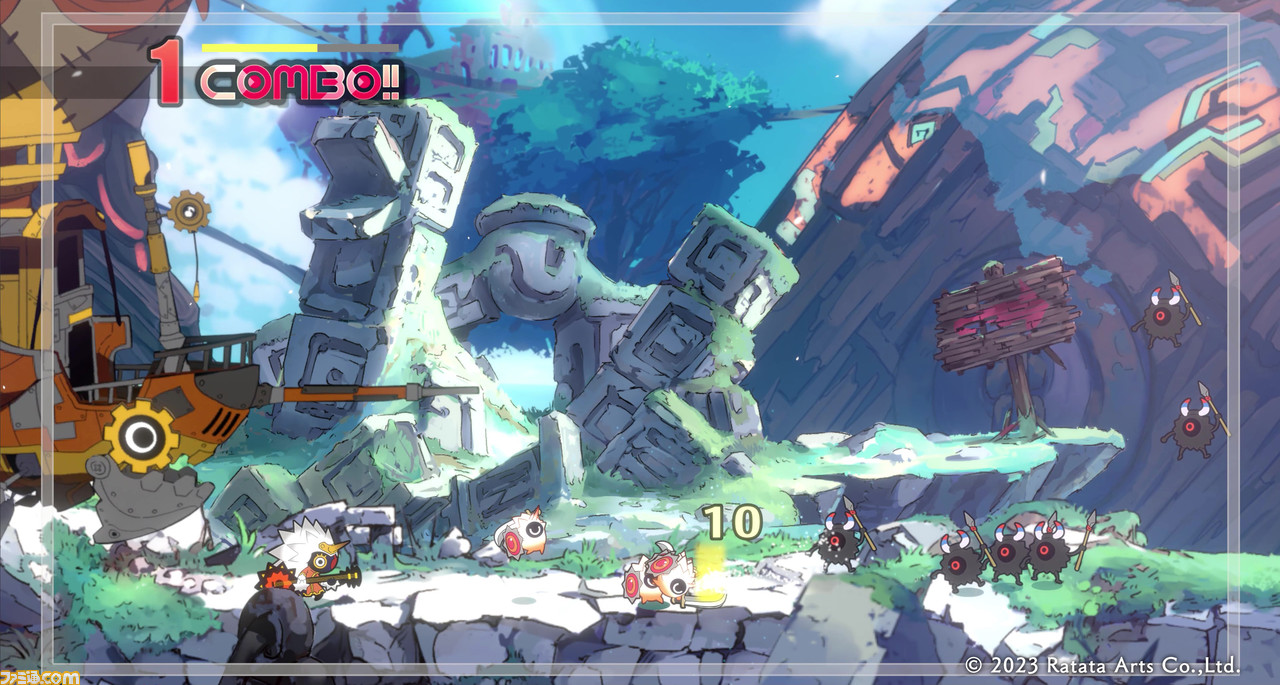

2007年にPSP向けにリリースされ好評を博した、シミュレーションと音楽ゲームを融合させたゲーム『パタポン』。同作の“精神的続編”として、2023年7月14日~16日に開催された“BitSummit Let's Go!! / ビットサミットレッツゴー!!”で発表されたのが、『RATATAN(ラタタン)』だ。

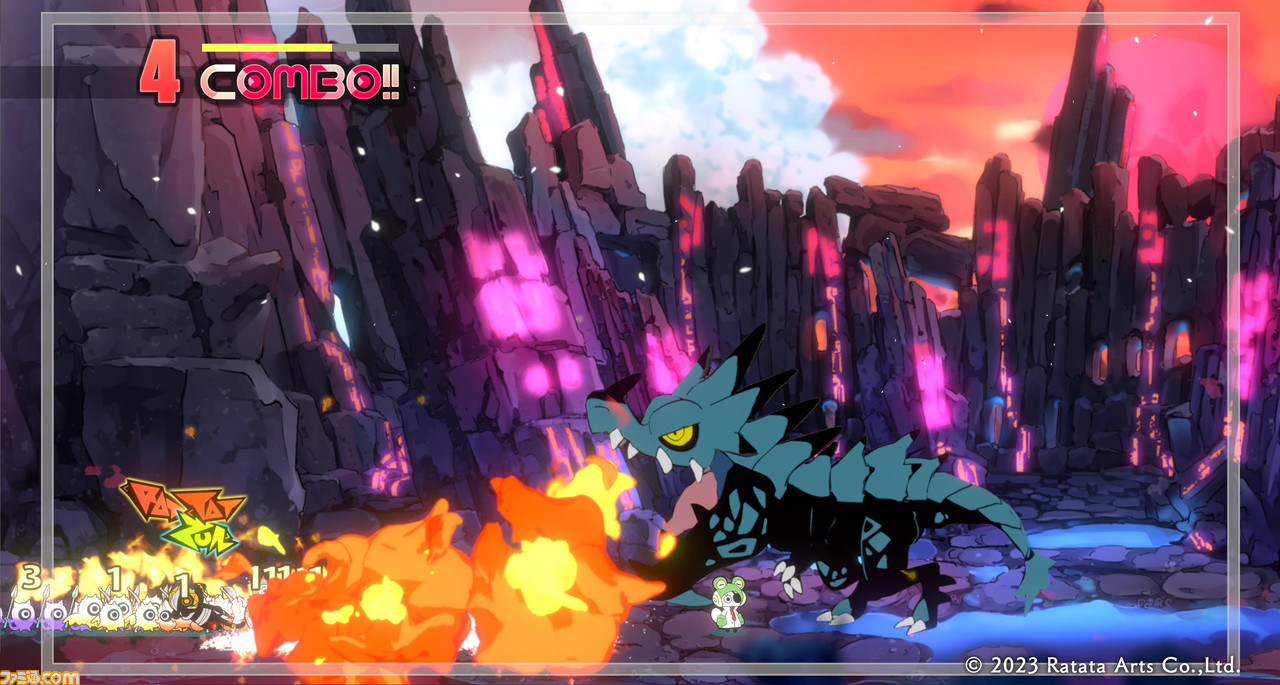

その時点ではタイトル名とティザーのみ公開されていた同作は、7月29日に概要が明らかにされ、8月1日からキックスターターが開始。またたくうちに1億円を突破し、イニシャルゴールに加え、多数のストレッチゴールを達成。Nintendo Switch、プレイステーション5、プレイステーション4、Xbox Series X|Sでの発売も決定してしまった。

発表後の盛り上がりぶりを見るに、ある程度想定がついたことではあったが、それにしてもすさまじいばかりの勢い(記事を作成している8月16日正午時点で、バッカーは9000人を超え、集まった金閣は1億3700万円を突破。キックスターターは8月31日までの募集となっている)。

キックスターターを盛り上げるために微力でも力になれれば……ということで記事を準備していた記者からすると、「記事の意義がちょっぴり……」というところではあるが(と、原稿が遅れていることは棚に上げつつ)、ここは「キックスターター達成記念!」ということで、開発スタッフの皆さんのインタビューをお届けしよう。皆さんのコメントを吟味しつつ、『ラタタン』の発売日を心待ちにしてほしい。今回インタビューに応じてくださったのは4名。インタビュー自体は7月上旬に実施している。

なお、『ラタタン』はRatata Artsより、2025年前半に発売予定だ。

小谷浩之氏(写真左から3人目)

TVT ゲームデザイナー

1997年からソニー・コンピュータエンタテインメント(当時)てゲームやろうぜ!プロジェクトのディレクターに就任。へんてこなゲームばかりを創る“ポテンヒットゲームクリエイター”を自称しているらしい。特技はけん玉で、“けん玉ワールドカップ2017”では316位。

代表作は『XI[sai]』シリーズ、『激走トマランナー』、『スカイガンナー』、『ブラボーミュージック』シリーズ、『パタポン』リーズなど。

中舎健永氏(写真左からふたり目)

TVT ゲームディレクター

通称“仏の中舎”と呼ばれているらしい。おもな開発タイトルは『.hack//G.U.』Vol.1~3、『.hack//Link』、『.hack//Versus』、『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』、『ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン』、『ドラゴンボールZ KAKAROT』、『鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚』など。

坂尻一人氏(写真左端)

TVT プロデューサー

2002年にスクウェア(当時)に入社。2007年にソニー・インタラクティブエンタテインメントにて、ゲームデザイナーを経て、外部開発のプロデュース業務を担当。2013年以降はGREE、コロプラ、KLabにて、モバイル開発および運営業務に携わる。

足立賢明氏(写真右端)

コンポーザー

プロデュース、作曲、編曲、ライブサポートなどさまざな音楽分野で活動中。日本の音楽シーンでは、いきものがかりを始めとするアーティスト、音楽番組などにてサポートミュージシャンとして参加している。ゲームミュージックでは、『XI[sai]』シリーズ、『グランツーリスモ』シリーズ、『LocoRoco』シリーズ、『パタポン』シリーズ、『みんなのGOLF』シリーズ、『フリーダムウォーズ』などに関わる。『パタポン』シリーズと『フリーダムウォーズ』ではサウンドプロデュースにも携わる。

リズムアクションゲームの進化の先を求めて

――まずは、皆さんが所属しているTVTという会社のことから教えてください。

坂尻TVTは、『ゴッドイーター』などを開発した経験がある保井俊之が、2019年に設立した会社です。しばらくは受託業務などをしていたのですが、昨年(2022年)あたりから、ある程度下地が整ってきたので、自分たちでゲームを作っていこうという話になりまして、小谷だったり中舎だったりといった、ベテランクリエイターが集まってきています。そこで、2本タイトルを作ろうというのを発表させていただきました。

そのうちの1本が、『Project JabberWocky』改め、『ラタタン』となります。

――スタジオとしての方針は?

坂尻当社の正式名称は、Tokyo Virtual Theoryと言いまして、それを略してTVTと称しているのですが、“技術に裏付けされたゲームデザイン”をモットーにしています。そのうえで、“おもしろいゲームを作っていく”ことに賛同したメンバーが集っているという状態です。一方で、必ずしもゲームに特化しないという方針もあります。

――ゲーム以外のコンテンツにも挑戦していくということですか?

坂尻そうですね。いわゆるARG(代替現実ゲーム)やメタバースなど、いろいろなことに取り組んでいます。

――『ラタタン』のプロジェクトはどのような経緯で始動したのですか?

小谷私は20年くらいまえからソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE・当時)に在籍していて、“ゲームやろうぜ!”(※)というプロジェクトに参画していました。TVTの社長である保井との出会いも、その“ゲームやろうぜ!”を介してでして、保井は“ゲームやろうぜ!”の応募者だったりします。保井とは何本かいっしょにゲームを作りましたね。

※プレイステーション用ソフト開発のための人材を発掘するプロジェクト。

私が2007年に作ったのが『パタポン』です。言ってみれば社内インディーゲームに近い立ち位置の、「これは何だ?」みたいな顔をされながら作っていたタイトルです(笑)。「まあ、お前がおもしろいというんだから、おもしろいんじゃないの?」というノリで上司からバックアップを受けながら作っていたものの、なかなか予算がもらえず、いろいろと苦労したタイトルではありました。

そんなタイトルをリリースしたところ、売り手はみんな疑心暗鬼だったものの、ワールドワイドで大きな反響を集めたんですね。国内よりも海外のほうで、より人気がありました。結果として、3作目まで作れたシリーズ作となりました。

――小谷さんを代表するシリーズになったわけですね。

小谷それがふと気づいたんです。『パタポン』というのは、いわゆるゲーム進化の樹形図から言うと、『パラッパラッパー』あたりから分岐していった枝のけっこう先のほうにあるゲームで、その先がないということに。言ってみれば、『パタポン』は突端にあるタイトルで、その枝を伸ばすには、どうやら僕がやらないとダメなんだろうなと思った次第です。

――進化の先を見たいということですか?

小谷まだまだ伸びしろのある枝だと、僕は思っています。いわゆるリズムアクションゲームというのは、いますごく流行っていると思うのですが、どちらかと言うと出されたお題に対して正確に打っていくというタイプが多いですよね。かなり極まったゲーム性だと思うのですが、『パタポン』が属している枝というのは、どちらかと言うと、自分が主にあるような、リズムの主体が自分で、遊びながら音楽を作っていくみたいなゲームだという認識でいます。

リズムの遊びというのは、たとえ楽器がうまく弾けなくても、リズムに乗りながら遊べる。音楽の楽しさをゲームプレイに落とし込んでいったゲームだと思っています。そのジャンルをしっかりと、僕がまだゲームを作れるうちは育てていきたいなという思いでいます。

――それが、『ラタタン』が生まれるきっかけだったのですね。進化の枝を伸ばしたいというのは、すごく素敵な感じがしますね。

小谷これはたぶん、僕にしかやれない仕事だと思っています。リズムをベースに戦ったりするゲームは、ほかにも見たことはあるのですが、やはりちょっと違う。自分が主体になって音楽を作りながら、音楽のリズムを利用したみたいなゲームです。それをバトルに取り込むたぐいのゲームはほかにあるかもしれないのですが、音楽とかなり一体化して溶け込んで遊べるゲームというのは、たぶんここの枝にしかない部類だと思っています。

と、そんなことを考えているときに、保井に声をかけられたんですね。新橋の飲み屋で会って、「マルチプレイに注力した会社をやっているんだけど、僕の持っているアイデアを、マルチプレイでできないか?」という話をされたんです。「ええ? マルチプレイかよ!」って最初は思っていたのですが、TVTは技術力がかなりある会社なので、マルチプレイで、いわゆるリズムアクションに挑戦するのも大きなチャレンジだということで、ワクワクしてしまったんです。まあ、マルチプレイをやりたいというのは、ずいぶん前から考えていたことではあります。

――さきほど、枝を伸ばしたいとおっしゃっていましたが、マルチプレイという要素が、枝を伸ばすためにカギを握ると?

小谷ええと、実際のところは『パタポン3』はマルチプレイ対応だったんです。ただ、オリジナルのゲームがもともとマルチプレイを前提としていなくて、それに対して対応させたという発展のしかただったんです。今回は最初からマルチプレイありきでゲームデザインをしています。

――『パタポン3』はマルチプレイ前提ではなかったゲームデザインだったので、少し齟齬をきたした部分があったけど、今回は当初からマルチプレイを前提にしているので、すんなりといけそうみたいなところがあるということですか?

小谷すんなりというよりは、マルチプレイを前提としているからこそ、いま苦労している部分は多々あると思います(笑)。

――あら……先走っておうかがいしてしまいますが、そんなにマルチプレイに苦労しているのですか?

小谷そうですね。本作では、いろいろな関係論でリズムを楽しむということをやりたいと思っています。じつは、2年くらい前からマルチプレイのタイトルは企画していたことがあるんです。そのときは坂尻さんの会社で作っていたのですが、 “プレイヤーがたくさんいて、リズムコマンドバトルをする”という落としどころでは、ちょっと納得がいかなかったんですよ。その企画はけっこう出来上がっていたのに、僕自身が納得いかなかったために、その先を作る意味が見いだせなくて、不義理なことに坂尻さんには「この制作の先には何も見いだせないかも」とギブアップしてしまいました。

――そんな経緯があったのですね。

小谷で、今回立ち上がったタイトルが、最初に「これならいけるかな?」と思ったのが、4人のプレイヤーたちの中心にいるのが大きな船で、その船が歌う船というところが大きかったです。

――大きな船が歌って、4人のプレイヤーでそれを囲むというアイデアがひらめいたのですね。

小谷僕が『パタポン』を作った後くらいから、アイドルのライブに行くのにめちゃくちゃハマったんですよ。

――アイドルのライブですか?

小谷はい。すごくハマってしまいました。ライブのいわゆるコール&レスポンスの楽しさみたいなものを知ってしまいまして。初めて行った現場でも、まわりの様子を見ているとノレるんですよね。それにいっしょになってハマっていくのはおもしろいなと思いまして。

船がアイドルではありませんが、主体となって、それに対してみんなが声を出す、みたいな感じでにぎやかな場があれば、それだけでじつはすごく楽しいのではないかと思ったんです。

もちろん、そればかりではないのですが、コール&レスポンスの楽しさを軸として、パレードのような戦いを満喫できる世界観は魅力的だなと発想しました。“マルチプレイで最大4人が音を出しつつ、その中心で船が歌を歌いながら旅をしていく”という絵面をイメージしたときに、「そういうものを世界の内に取り込めるのであれば、このゲームは作る価値があるな」と判断しました。ひとつの価値観が作れる。“空気と場”みたいなものですね。そこからは、急ピッチで開発が進んでいって、目鼻がつき始めたのが1年くらい前ですね。

――アイドルのライブが『ラタタン』のきっかけだったというのは、とても興味深いですね。とても『ラタタン』らしい感じですが、なぜアイドルにハマったのですか?

小谷前の会社にアイドルにハマっているオタクがおりまして、その者とはよく夜通し飲んでいたりしたのですが、帰れなくなるくらいなるまで飲んでいたときにいた場所に、ずっとももクロのビデオが流れていたんです(笑)。「ももクロいいなあ~」と。そこからもっとディープなところに入っていくのですが……。

――アイドルへのコール&レスポンスが『ラタタン』のインスピレーションの源だとすると、その発想の源となったアイドルはどなたですか? つい、深掘りしてしまいますが……。

小谷どうなんでしょうね……。僕がいまだにハマっているのは、絵恋ちゃんという地下アイドルでして、“底辺のカリスマ”と呼ばれています。

コール&レスポンスは、“オタクも演者である”という発想ですね。絵恋ちゃんの新曲が発表されたら、それに合わせてどういうコール&レスポンスをやるかというのを、みんなで決めるんです。いろいろやってみて、「これいいね」となったら採用されていて、とにかく一体感がすごいです。

その中に入っていくと、だいたいなんとなくノリで始められるみたいな空間がおもしろくて、ゲームでも見よう見まねで入ることができる空間みたいなものが作れないかなと思ったんです。

小谷氏は“魂を出せる”クリエイター

――お話をうかがっていると、小谷さんは相当こだわりの強い方のようですね。プロデューサーである坂尻さんもたいへんそうな……。

小谷たいへんだと思います。よく言えばクリエイター魂になるとは思いますが……。2年前は、「作る価値を見出せないものは、このまま作ってもしょうがない」と思ってしまったんです。で、いけしゃあしゃあと、「作る価値を見出したんでやらせてくれ」みたいな(笑)。「よく言うわ!」って自分で思います。

――『パタポン』のときは放っておかれて……みたいなことをおっしゃっていましたが、『ラタタン』では、坂尻さんはよき相談相手であり、アドバイザーになっているということですね。

小谷なっていますね。今回キックスターターをやるとなって、2~3ヵ月で映像を作ったのですが、そこまではほぼ書面だけで話が進んでいて、実際にものが動き始めたのは本当に最近の話なんですよ。ここまで持っていけたのは、坂尻がいればこそです。坂尻が言ってくれなければ、たぶんもっとのんびりとやっていたんじゃないかな。

――(笑)。そんな小谷さんの魅力はどこにあると、坂尻さんは評価しているのですか?

坂尻なんでしょうね……。ゲーム作りって、オリジナリティーはある程度大事な部分だと思うのですが、基本的なベースの部分はけっこうシンプルで、“魂”を出せる人と出せない人がいるんですよ。で、いわゆる業界でクリエイターとして名が通っている人たちも含めて、“魂”を出せる人はものすごく限られている。本当にごく一部しかいないのですが、小谷さんはそれができるんですね。

ゲームクリエイターには2種類いて、その“魂”を構築できる人とゲームを組み立てられる人がいると思っています。中舎はどちらかというと後者、ゲームを組み立てることに対しての思いが強いですし、技術力にも長けている。センスも長けています。まあ、小谷は、ゲームは組み立てられないんですよ。こう言ってしまうとなんですが……。

小谷うん、まあそうですね(笑)。

坂尻小谷はゲームを生み出すことができる。“ゼロイチ”という言葉がありますが、ゼロからイチを生み出すことができる人って本当にいなくて、まさに小谷しかできないことなんです。

さきほど枝葉を伸ばすという話をしていましたが、小谷にしかできないと言ったのはそういうことですね。実際『パタポン』はいまだに根強いファンが多いですし、そのファンの皆さんのためにも取り組むべきだと思っています。

――ということで言うと、“ゼロイチ”の小谷さんに対して、“ゲームを組み立てられる”人ということで、中舎さんがプロジェクトに参加されたのですね。

坂尻そうです。ゲームとしてきっちりと成立させるためには、中舎の力が必要です。

開発にあたってこだわった劇中劇というコンセプトとローグライトの要素

――ディレクターを担当する中舎さんは、どの段階で『ラタタン』のプロジェクトにジョインされたのですか? そもそもどのような経緯でTVTさんに入られたのですか?

中舎僕はもともと保井とは友だち関係だったんですよ。しかも数年前までは名前も知らないという。CEDECのあとで行われる飲み会などで会う友だちでした。毎年意見交換をしていて、3年くらい経ってようやく名刺交換をしたくらい(笑)。

で、僕は前職でサイバーコネクトツーに勤めていたのですが、一身上の都合で退職するとなって、保井から声をかけてもらったんです。「では、いっしょにやりましょうか」ということでTVTに参画することになりました。まあ、さきほどの話にあった、“おもしろいゲームを作っていく”ことに賛同したメンバーのひとりですね。

『ラタタン』のプロジェクトがスタートしたときは、僕は別のタイトルを担当していたのですが、先日正式に『ラタタン』のプロジェクトに参加することになりました。僕のほうでは、いま組まれているモックのひとつ手前みたいな状態のゲームを、どういう方向に持っていくのがこのタイトルとしていいのかということを、ひとつひとつ要素を分解して、組み立てているところです。

さきほど“ゼロイチ”というお話がありましたが、“ゼロ”でもパーツはいっぱいあるという状態を、いま“イチ”にしようとしているところです(笑)。

――小谷さんのアイデアなどを見て、どんなふうに思ったのですか?

中舎「お、すごいな!」というのが第一印象です。ついで、「ただ、これを形にするのはたいへんやなあ」と思いました。いまは、「これとこれとではどちらを大事にしたいですか?」といった話を小谷さんとしながら、ゲーム仕様という形で落とし込んでいっている状態です。

――そんなにすごいアイデアが生まれているのですね。

中舎ゲームにならないというのは、僕はあまりないと思っていて、言ってみれば、“向き不向き”という感覚ですよね。たとえばひとつの例でお話すると、僕が小谷さんと話して、いちばん感銘を受けたというか、これは大事にしないといけないと思ったことは、「今回の『ラタタン』は、言ってしまうとエンターテインメントなんだ」というんですね。舞台の劇みたいなものなのだと。「だから、バトルで倒された敵は“死ぬ”のではなくて、“舞台からの退場”なんだ」という言いかたをされたんです。

これ、僕の中ではとてもわかりやすくキーワードになっています。ということは、このゲームに出てくるキャラクターは、みんな敵ではないということですよね。登場人物はキャストなので。

――ああ、なるほど。そうですね。

中舎キャストのひとりだと考えたら、広がっていく部分が出てくるんです。「だったら、ゲーム内ではこういうシステムを採用して、こういう表現にすると、それが体現できるのではないか」みたいなことをひとつひとつ精査しながら、ゲーム仕様として組み立てている最中です。

――劇中劇というコンセプトはおもしろいですね。

小谷世界観としてのコンセプトはそこになりますね。

――それはユーザーさんに明確に伝えるものなのですか?

小谷まあ、劇中劇であることは、「ああ、そうかな?」と感じていただく程度かな(笑)。明確には言わないです。ただ、プレイしていると「たぶんそうなんだろうな」と感じていただけるかと思います。そんなに隠すつもりはありません。

――なぜそういう二重構造にしたのですか?

小谷えーとですね。世界を作っていったら自然にそうなったという感じでしょうか。最初にそれありきでは作っていないです。『パタポン』のときはプレイヤーは神様的な立ち位置で、ゲーム世界の外にいる存在でした。今回はマルチプレイということもあって、プレイヤーは世界の中に入る。異世界にダイブするんですね。

では、プレイヤーはどういう存在で、この世界はどういうところなのかと成り立ちを構築していくうちに、自然にそうなったという流れになります。

――そうなのですね。劇中劇ということは、悪役も本当の悪ではなくて、役者さんということですよね?

小谷はい。そこで劇中劇みたいなところに本当の悪役が出てきたら、それはそれでまたおもしろいだろうな、みたいなアイデアがあったりもします。そういう世界観があるからこそ、ちゃんと語られるところに対して響くものがあるだろうと考えています。

――そういう設定って、ゲームデザインに落とし込んでいくうえで、ぜんぜん違ってくるものなのですか?

中舎そうですね。わかりやすいところでお話すると、表現が変わりますよね。たとえば敵を倒した場合、リアルに倒したのであれば、血がドバっと出て、バタッと倒れて消えていく……という感じになりますよね。これが舞台からの退場であれば、そういう表現せずに、画面の外に出るという演出になるかもしれない。これはひとつの例ですが、ゲーム内の表現というのは、その世界観を助けていく、表現していくパーツのひとつだと思っています。

小谷劇中劇という発想にいたったきっかけがもうひとつあります。最初に“マルチプレイ”が大喜利のお題としてあったのですが、もうひとつあったのが“ローグライト”でした。

――“大喜利のお題”というは、『ラタタン』を開発するにあたっての命題みたいなものですね?

小谷僕の中でゲームシステム的にくり返しプレイするということに対して、世界観とちゃんと溶けてないといけないという判断がありました。つまり、“ゲームだから”で済ませたらいけないということですね。ですので、くり返し遊べるのは、プレイヤーが楽しませてもらっている立場で、毎回同じ演者が出てくる。だけど、違った演目になる。そういった形で整合性をつけたかったんです。「なぜあいつらは死なないのか。また出てくるのか」というのを、世界観も含めてちゃんと構築したいなと思ったんです。

――おもしろいですね。なぜ“ローグライト”というお題が生まれたのですか?

坂尻企画当初のコンセプトとしては、まず『パタポン』という、後継作が望まれているIPがありつつも、とは言え10年以上前のタイトルなので、そのまま持って来てもダメだろうという判断がありました。“新しいものを作る”というのがまず大前提のお題だったわけです。『パタポン』はSCEさんのものですし、“小谷が精神を受け継いで新しいタイトルを作る”、“新しい体験を提供する”というのがお題だったんです。

それを考えたときに、まずひとつ導き出されたのがマルチプレイ。これはTVTという会社がマルチプレイに対する知見と技術、強みを持っているということもあり、挑戦しがいのある課題だと判断しました。

そしてもうひとつが“ローグライト”。これは最新のゲームデザインを考えたときに、チョイスすべきジャンルだと思ったというのが大きいです。

――なるほど。 “マルチプレイ”と“ローグライト”というお題に対して答えを出すのが『ラタタン』ということですね。いま、絶賛答えを出しているところだと思いますが、手応え的には座布団をあげてもいいくらいな感じですか?

坂尻(笑)。そうですね。まだ開発は始まったばかりなのですが、ゲーム性自体はローグライトと相性がいいのかなと思っています。フェーズ的にはまだプロトタイプなので、まずは新しい遊びを模索している状態です。

中舎まさに僕がいま機能を分解している最中なのですが、“決められたリズムを刻んでゲームを進行させていって、そのリズムに対してキャラクターたちが生き生きと動く”というゲーム性は、『パタポン』というタイトルの強みだという認識でいます。キャラクターやゲームシステムが愛されていました。そこはできる限り外さないで、まずは、『パタポン』が好きな人にも、このゲームを好きになってもらいたいと僕は思っています。

『ラタタン』では、そこにローグライトやマルチプレイをどう組み込むかで試行錯誤しています。ゲームを大きく広げるための要素ですね。さきほど本作は舞台だという話がありましたが、その舞台感を上げるとしたら、どんなシステムを入れるべきなのか……とか。インド映画の踊りみたいな感じで、自分がゲームをしていくことでどんどん派手になっていく要素はどうやって入れるべきか……とか(笑)。そんなことをいま僕は考えて、要素分解しつつ組み立てている状態です。

プレイヤーが何者であるかということが大事

――インド映画のように……というのは楽しそうですね(笑)。ところで先ほど少しお話に上がっていましたが、キャラクターはやはり魅力的に?

中舎そうですね。アイデアは小谷が出して、イラストレーターのNelnalさんがキャラクターデザインを担当してくださっています。

小谷基本的なコンセプトは僕のほうで考えています。“ラタタン”という8人グループがいて、目玉がギョロッとしているという、共通の意匠があって……という。じつは、その目玉にプレイヤーのいわゆる“魂”が入っているという設定です。プレイヤーはいろいろなキャラクターになれるのですが、目玉の部分がじつはプレイヤーだという設定になっています。目玉がいろいろなキャラクターにハマり込むことによって、いろいろなキャラクターを操っているという世界観ですね。

――ああ、そうなんですね。なぜそのような設定にしたのですか?

小谷えーとですね、プレイヤーが何者であるかということが大事だと思っているんです。それをいろいろとチェンジできる。今回は、ジョブをチェンジするというわけでもないし、本当にキャラクター自体が変わる。“いろいろなキャラクターをチャンジして遊ぶゲーム”ということに対して、ゲーム的にではなくて、世界観として整合性をもたせようとしていたときに、“目玉のデバイスである”という発想に行きついたんです。

僕の中では『パタポン』を遊んでくれた人たちの、“子どもの遊んだ気持ち”みたいなものを記憶している人との、違うゲームの間での架け橋になっているのが、その目玉のデバイスであると思っているというところがすごく大きいです。

――なるほど。とても世界観を大事にされているのですね。世界観の整合性が取れていることを重視しているというか。

小谷整合性とまでは言わないですが、つながりとか成り立ちといったものは大事にしていますね。プレイヤーがキャラクターや世界を愛してくれるようになるというのは、つながりや成り立ちが腑に落ちるかどうかだと僕は強く考えています。

『パタポン』のプレイヤーたちが『ラタタン』を遊ぶにあたって、“『パタポン』ではない部分”に対して思うところがいろいろあると思うんです。それに対して、プレイヤーたちが『パタポン』の世界からやってくるというつながりの部分として、“自分たちは『パタポン』のような目玉の形で、『ラタタン』という精神世界、いわゆるファンタジー世界に入っていくんだ”という納得していただける部分が大事だなと思いました。

――『パタポン』の“精神的続編”というからには、世界観のつながりも必要ということですね。

小谷そうですね。ただ単にシステムが同じだからというよりも、心の部分で何かつながっているところはあるべきですよね。そのコンテンツを愛してくれるひとつの大事な根底を担う部分だと思っています。僕のゲームを支持してくれているプレイヤーたちに対してですね。

――そんな小谷さんが作るものが思わず醸し出す“小谷ワールド”の魅力の源泉は、そういったところにあるのかもしれないですね。キャラクターの話に戻るのですが、キャラクターが8人いるのですね?

小谷はい。

――そして、目玉を変えることによって、プレイヤーはその8キャラクターになることができる。

小谷はい。

――キャラクターには性能差は存在しない?

小谷キャラクターごとにまったく違う能力を持っています。そして、キャラクターになりきってもらうために性格付けみたいなものも想定しています。そして、プレイヤーが、“そういうキャラクターを演じる”ということになるのかなと思います。

それほど前面に押し出すつもりはないのですが、世界観としては、“もともと子どもに人気のあったヒーローたちのアトラクション”みたいなことを想定しています。

――そんな設定があるのですね。

小谷もともとは“ラタタン”と呼ばれる、子どもたちに大人気のコンテンツがあり、それを楽しむためのアトラクションみたいなものが存在しました。人類がいなくなった後も、そのアトラクションが残っていて……というような設定です。

まあ、そこまで前面には出さないですが、滅びた後にも子どもたちに人気のあったコンテンツがあって、そこにプレイヤーのいわゆる記憶みたいなものが、まるっと入っている目玉のデバイスみたいなものが残っていて、隔絶された未来の世界といま現在にいるプレイヤーたちの、いわゆる媒介になっています。その中間にあるのが、じつは“ラタタン”と呼ばれる人気コンテンツなんですね。

ラタタンも、ただ単にゲームの中のコンテンツというわけではありません。目玉がハマって機能しますが、じつは“ラタタン”という別の世界のコンテンツがあって、その中では、それぞれ個性を持ったキャラクターたちなんです。その個性を持ったキャラクターたちになる遊びがこのゲームであるという構造です。

――うーん……なんとも複雑な感じですね。そもそも『ラタタン』って、“ラタ”という語感から発したプロジェクトなんですよね?

小谷昔のバイクのテレビCMで、“ラッタッタ〜”という音が使われていたのが印象に残っていたんです。調べてみると、それは英語の擬音で、“叩く”ことを指すらしいんですね。叩くことを指す“トントントン”が“ラッタッタ〜”というのは、すごいセンスだと感じました。それで、『パタポン』の“パタパタパタポン”を超えられる音ではないかということで、『ラタタン』にしたんです。

音楽は足立氏と小谷氏の丁々発止のやり取りで……。テーマパークというテーマから広げていった

坂尻そんなこともあって、今回音楽がとても大事なんですね。そこで本作では、『パタポン』の音楽を担当してくれた足立さんにお願いしています。

――足立さんは、いつくらいからこのプロジェクトに参加することになったのですか?

足立小谷さんには、TVTが開発を担当することになる前の段階から声をかけてもらっていたんですよ。僕も“ゲームやろうぜ!”では数多くのタイトルを担当させていただいていたので、小谷さんとは20年来のお付き合いがありました。

――小谷さんがやるなら、やはり足立さんと組みたいみたいな感じで?

足立いやあ、この人の頭の中の音楽を具現化するのは絶対に無理です。

一同(笑)。

中舎僕も小谷には相当振り回されていますが、足立さんのほうがよっぽど振り回されています(笑)。

足立何を言っているのか、基本わからないです。正直なところ。

一同(笑)。

足立わからないんですよ、『パタポン』のときから。でも、頭の中では音が鳴っていて、「こうしたい」というのがあるらしいんです。でもそれは音楽なので、言葉にするのは難しい。

小谷そうですねぇ。

足立ですので、「たぶんこういうことを考えているんだろうなあ」ということを音にして渡さないと結果がわからないんです。で、「そうじゃない」みたいなことのくり返しです。トライ&エラーです。

――どんな感じでお願いしているのですか?

小谷うーん、たとえば、「山登りだからこんな感じのリズムでお願いします」みたいな感じですね。ステージテーマみたいなものを出して、基本的にはベースのリズムだったり、いわゆる音色みたいなものだとか……。それにふさわしいもので組んでくれることを想定しつつ、肉付けをしていく中で、僕が乗っかってくるという感じ。セッションをやっているような、ベースの音楽を投げてもらうと、これにこう……。

足立わかんないですよね?(笑)

一同(笑)。

足立要は言葉遊びをリズムに乗せていって、うまくハマっておもしろくなれば、小谷さんの中ではオーケーなんです。メロディーじゃないんですよね。言葉を乗せたことによって、それがリズムになって聴こえるとか、とにかくおもしろくおかしく聴こえれば成功なんです。

――ちょっと独特な感じがしますね。

足立独特ですね。作曲というのとまた違うやりかたかもしれません。サウンドデザイン的なイメージですね。

――『ラタタン』の音楽のコンセプトというか、方向性のようなものはあったのですか?

足立それに関しては、いわゆるテーマパーク、遊園地というところから広げていきたいというところからスタートしました。それをベースにいろいろな曲を作っています。で、作曲家なのでメロディーをつけたがるのですが、小谷さんは「メロディーはいらない」とか言い始める。

小谷メロディーにハマりすぎるとおもしろくないかなと。

――素人の僕にはよくわからないですが、音楽ってメロディーがないと成り立たないような……。

足立ですよね? たぶんリズムがおもしろければいいんですよね。言葉のリズムが。船がリズムに合わせて歌うのに対して、それについていく子分たちが返す、みたいな。そのコール&レスポンスでどんどん盛り上がっていって、最後にはみんなで合唱するというのが最終目標なんですよね。

――はあ。

足立ですので、最終的にはもうにぎやかしになって……。独特ですね。

――それで振り回されてしまう?

足立(笑)、もう『パタポン』のころからずっとずっといっしょにやっているんで。

小谷近所なんですよ。それで、僕が乗り込むんです(笑)。

足立家に来なくていいのに、来るんですよ(笑)。

小谷家に行って、自分が叫んで、「ここにこれを入れよう」っていうようなのを、どんどん積み上げていく感じです。

足立やっている最中に、「どう? 小谷さん?」って聞くと、後ろで寝ているんですよ(笑)。そんな感じです。

――ご苦労が忍ばれますね。

小谷僕が苦労させているところを語る会になってきた(笑)。

一同(笑)。

足立僕は『パタポン』もやっていますし、『LocoRoco』も担当していて、いわゆるヘンな音楽を作る人になっていますよね。じつはそうではないのですが。でも結果的にグローバルに、海外とかでけっこう評価されてしまったんですよね。

そういうウケがいいという印象があったうえで、小谷さんに対して言うと、まず「何を言っているかわからない」というのが最初にあって、小谷さんの頭の中にある音(?)を、どう表現していいかというのがいちばん難しいです。たとえば言葉で何か言いますよね、擬音で。それが何の音で鳴っているのかとか。ギターなのか太鼓なのかとか……。そこから拾い上げていって、膨らませていくイメージです。

――たいへんそう……。『パタポン』、『LocoRoco』とお付き合いしてきて、今回の『ラタタン』ではこんなことに踏み込んでいますといったトライはありますか?

足立そうだなあ……。『パタポン』のときは、小谷さんのお子さんが歌っていたんですよ。いくつのときでしたっけ。

小谷9から10歳のときくらいですね。

足立小学校4年、5年生くらいのときにやって。うちに来て録って、ある意味好き勝手にやってできた。そこで成り立っていたのですが、『ラタタン』では声優さんを起用しています。ぜんぜん知らないお子さんたちに、小谷さんのやりたいことを伝えるのは、とにかく難しい。というところからスタートして、そこをどう最終的に落とし込んでいくかというのが、今回のミッションかなと思っています。

――ああ……。PVで入っていたのは声優さんの声だったのですね。本編の収録はこれから?

足立増えていく感じですよね。

小谷まだまだ。『パタポン』のときは、レコーディング当日に、「じゃあ、ここでこういうシャウトを入れて」というのを僕のほうから、息子に指示を出して、その場のセッションをくり返していって、どんどん厚みをつけていきました。音を聴いて、そこからフィードバックされたつぎのものがどんどんできあがっていくという。

足立だから、小谷さんのお子さんのそのときのインスピレーションで出てくる言葉がそのまま曲に乗ってきた、みたいな感じです。リズムを流して、「ここで歌って」みたいな感じで、ある意味で即興ですね。

小谷まさにその場でセッションしてできあがるという。

――ああ、セッションだったのですね。

足立そうですね。だから偶然の産物のなかで、いろいろ肉付けしていった結果ああなったんです。でも今回はその下地を作らないといけない。

――それはたいへんそうですね。

足立そうですね。そこがたいへんだとは思います。

――いま曲の作業って、どれくらい進んでいるのですか?

足立いま3曲ぐらいですね。とりあえず仮で作っているのは。

――トータルではどれくらいになるのですか?

足立そこはまだ決まっていないです。

小谷だいたいのメドはつけています。『パタポン』のときは単発で曲を作っていたのですが、今回は音楽的なテーマがあります。さきほど足立さんが話していましたが、テーマパークですね。

今回はいろいろなテーマパークのゾーン、エリアみたいなものがある予定で、そのエリアの中でひとつの流れみたいなものを考えています。エリアの最初にたとえば海があって、そこで戦っていて、だんだんと敵が砦を築いてくるというようなステージがあって、最後にボスが出てくるといった感じです。ひとつの音楽のテーマの中で展開があるみたいな形のものを想定しています。どこまでやれるかわからないですが、ミュージカル的に変わっていくみたいな。曲も単発ではなくて、ひとつの流れがあるものに挑戦したいですね。

――このゾーンは、ジャズチックで……とか、そういうイメージですね。そんなゾーンはいくつくらいになりそうなのですか?

小谷それはどうなんだろうね。まだちょっと何とも言えないです。ワンワールドを作るのにどれだけコストがかかるか、というのがまだ見えていないんです。いまのところ僕が設定しているのは、“ある程度ある”みたいな形です。最終のゴールを設定して、そのあいだでどう遊んでいただくかくらいのことですね。ローグライトなので、「すぐにはクリアーできないですよ?」みたいな仕組みを、世界観の中で考えているところです。

足立その全体的な曲数よりも、1曲の中身が濃すぎるんです。それでけっこう時間がかかると思います。それも実際にシステムに落とし込んで、再現できるかということも、これから試しながらやっていかないといけないことなんです。後半になったらコーラスがどんどん増えてくるとか……。そういうところをインタラクティブに調整しないといけなくなるでしょうね。

中舎音楽に関しては、小谷さんと足立さんのやり取りを端から見ていて、「たいへんそうだな」とは思っています(笑)。ただ、ゲームの中で起きていることもある程度合わせないといけないので、レベルデザインに直結してしまっているんですよね。

――ああ、なるほど。

中舎しかも、ローグライトなので、プレイヤーがどこまで成長させたかによって、そこにいたるまでの難易度が少しずつ変わるわけです。何度も何度もクリアーすることで、少しずつ強くなる要素ってありますよね。楽にクリアーできるようになるというのが、どこでターニングポイントになるのかみたいなのがあって。

最初はここでゲームプレイとしてはひと区切りつけて、クリアーできなくして、「もう少し育ててね」となるタイミングがある。そこを超えられたら爽快感に変わらないといけないじゃないですか。

そういったことがゲームデザインにもレベルデザインにも影響するだろうなと思っています。「あ、たいへんだな、これって……」と、足立さんの音楽を聴きながら思っています(笑)。足立さんの音楽にマッチしたシステムを組んでおかないといけないなと。

足立なるほど。バランスの取りかたとか難しそう。

坂尻音楽に関しては、さすがというか、足立さんにしかできないものになっています。“新しい音楽を作りたい”ということで、相当な試行錯誤もあるかと思いますが、いまできあがっているものに関しては、テーマパークっぽいイメージやビジョンが浮かぶような音楽になっています。

足立さんはゲーム作りに寄り添って音楽を作ってくれる数少ない作家さんなので、ゲームクリエイターからすれば、本当にありがたい方です。

――小谷さんも足立さんがいないと成り立たない?

小谷いやあ、本当にその通りです。

足立言いやすいのもあると思います。

一同 (笑)。

小谷まあ、まあそうです(笑)。言いやすいんですよね。

坂尻いずれにせよ。『ラタタン』のカギを握るのは、音ですね。

足立『ラタタン』の音楽のゴールは、気がついたらみんなでワイワイ騒いで歌っているという感じなんでしょうね。それで「楽しかった」と思ってもらえれば成功かなと。

小谷うんうん。

足立たとえば、ギターだとベンチャーズの”テケテケテケ“というフレーズを言葉にするととてもキャッチーなフレーズとして頭に残りますよね。同じような感じで、言葉とメロディーやリズムなどいろいろな要素を突っ込んでいって、皆さんに口ずさんでもらえるようなフレーズを作っていく。それが『ラタタン』の楽曲のよさにつながっていくのだと思います。

小谷音的にもやりたいことがいろいろあるんだよね?

足立音的にはいろいろありますよ。さきほどお話しした通り遊園地がモチーフなので、ストリートオルガンだったり、パイプオルガン的なものを取り入れたり……。「船がパフパフしたイメージだね」と言われたのですが、まさにオルガンですよね。

あるいは、落ちているドラム缶でリズムを作ったりとか。ざっくり言うと、ゴチャゴチャした、ワイワイしたようなにぎやかなイメージですね。みんなが参加しているようなイメージです。

小谷そうだね。おもちゃっぽい感じをいかに出せるか。ひとつのワールドのキーワードは、そこにあるかもしれない。

足立楽器って弾けない人もいるので、そうではなくて、みんなで参加してワイワイ楽しんでいるイメージですね。

小谷とはいえ、いまはまだデモで作っているだけの状態なので、ここに歌い手さんの声とかが入ってくると、また違ってくるんでしょうね。また、楽しい作業になってくると思います。

そうそう、先日PVの収録をしたのですが、杉田智和さんにフォートラン(船)の声を担当していただいたんですよ。それで楽曲も歌っていただいて。

――杉田智和さんが、『ラタタン』に参加されているのですね。

坂尻そうなんです。以前の仕事でご縁がありまして。今回『ラタタン』を開発するにあたって、「応援してください」とお願いしたら、ご快諾いただきまして、しかもフォートランを担当していただけることになったんです。

「たいした歌じゃないから大丈夫です!」と無理やりお願いして……。でも蓋を開けてみたら、ガッツリ歌ってもらっていました(笑)。

一同 (笑)。

坂尻まあ、それでもとても快く歌ってくださいました。

小谷楽しんでくださっていたようなので、とてもいい音が録れました。

足立たぶん、ものすごく練習をされていたんじゃないかなあ。

小谷すごくイメージにぴったりでした。ちょっととぼけたような、それでいて包容力のある声の出しかたをされていて。とくにご要望は出さなかったのですが、期待以上の演技をしてくださいました。僕自身は声優さんに演じていただくことに対しては、あまりピンときていなかったのですが、プロの方に演じていただくと、キャラクターのイメージ通りになるんだというところは、しみじみ実感しました。

――声優さんとはあまりお仕事したことがなかったのですね。

小谷『パタポン』のときは一切お願いしなかったですね。そのほかのゲームは、全部自分が声をあてていたりしました(笑)。

足立そういうところでは、心配はしていましたね。「(『ラタタン』でも)また自分でやるのかな」という。

――ご自身がいちばん理解しているので、いちばん表現できますからね。

足立そうなんです。それでないと納得しない人なので。

――それでも、今回は杉田さんの演技に納得したのですね?

小谷はい。すごく。

終わらない世界を作りたい

――ちなみに、本作のストーリーはどのようなものになるのですか?

小谷本作では、ストーリーと言うほどストーリーテリングをしようとは思っていないです。「これは何かあるんだな」と感じていただくくらいですね。ですので、ゲーム中にイベントをお見せしたりといったことは考えていないです。リズム感が大事なので。

ただ、「これはこういうバックボーンがあるのかな」とか、「こういう悪だくみがあるのかな」とか、「自分たちはこういう世界にいるのではないか」ということをプレイヤーの皆さんがいろいろ推測したり、皆さんがいじってくれたりするような、言ってみれば隠された部分を残したままにしたいと思っています。

そういう意味で言うと結末ですよね。『パタポン』のときもそうだったのですが、「終わったのかな?」みたいな、完全な形で終わらない感じになると思います。そもそもこの世界をぐるぐる回り続けること自体がやるべきことなんじゃないかと。「終わらせることが目的ではないよね」というところには持っていきたいです。それは、ローグライト的にそういう遊びだからということだけではなくて、世界観的にもそういう世界なんだというところに持っていきたいです。

いま思うに、『パタポン』のときにいちばん難しかったのは、あのころは本当にパッケージでしか作れなかったということがあって、新たなことをやろうとすると『2』でということになる。最初のチュートリアルからやり直すんです。

今回ダウンロード版としてリリースできるというのは、変わった奇天烈なゲームとしては本当にうれしくて。

――ああ、そうなのですね。

小谷今後どんどん世界を作っていくチャンスがもしも得られるのであれば、この核となる世界を元にして、どんどん広げていきたいです。“世界がこうある”というのが、広げていく肉付けのコアになると思っています。今後『ラタタン』の世界をどんどん展開していくということを夢見ながら作るにあたっては、核になる部分がどういうものであるのかということが、すごく肝心です。いま大切なのは、その中心となる核を作ることなんだろうなと思っています。

――それはつまり、リリースしてみて好評だったらDLCとかでどんどん世界を拡張していきたいということですか?

小谷終わらない世界を作りたいです、できれば。本当に。同じ遊びの中で、さらに新しい発想が出きたらおもしろいでしょうし、遊びがさらに広がる可能性もある。たぶん、リリース当初は捨てないといけないことがたくさんあると思います(笑)。

――捨てざるを得ないということですか?

小谷ゲームを作るうえではすごく大事なことですね。そのゲームにとって何がいちばん大事なのかという核となる部分を固めれば、違った形で捨てたアイデアなどが、もっといい形でできあがってくるのだろうと思います。

ゴタゴタしてカオスなものの中からいちばん大事なものを選んで、まず構築していく。最初のころに「こういうことをやりたかった」と思いはしたものの、カオスの中では光らなかったことも、ベースになるところがしっかりしていくと、もっと違った形で、もっといい形で実現していけると思います。

そのベースになるところを、まずはしっかりと足腰を強くしておかないといけないなと考えています

――ダウンロード版をリリースして拡張していきたいという発想はいいですね。パッケージ版を出したいとは考えていないのですか?

坂尻パッケージ版ももちろん選択肢としては考えていきます。ですが、パッケージ版をリリースしても、いまは拡張できますよね。ユーザーの皆さんからのフィードバックをいただきながら、いろいろと作っていける。

そこは、今回キックスターターに取り組む理由のひとつにもつながっていくのですが、ゲームの作りかたも変えられるかなと思ったんです。“ユーザーさんと対話しながら作っていける”と。

僕ももともと家庭用ゲーム機向けゲーム系だったのですが、直近10年はいわゆるソーシャルゲームの開発を手掛けていました。ユーザーさんとコミュニケーションを取りながら運営していくという経験をずっとしてきたんですね。それで、小谷や中舎、足立さんのようなベテランクリエイターさんと、家庭用ゲーム機向けのしっかりとした作品性のあるタイトルを、ユーザーさんの声を聞きながらいっしょに作っていくという体験をしたいと思ったんです。

キックスターターでは、参加してくれている人たちといっしょにゲームを作りたい

――それで、キックスターターをすることにしたのですね。

坂尻そうですね。このプロジェクトの話が立ちあがったときから、キックスターターはやるべきだろうという話はしていました。ただ、キックスターターをやるのはけっこうたいへんで、それなりに準備も覚悟も必要です。やるからにはしっかりとしたいいものを作り上げなければならないですし。そういったものがちゃんとできる自信がついたからこそ、いまやるんですという感じでしょうか。

――自信ですか?

坂尻はい。キックスターターに取り組むのは僕も初めての経験になるのですが、もっとも大事なことは“約束を果たすこと”だと思っています。何の約束かと言うと、「こういう期待できそうなゲームを作ります」ということと、「このゲームをちゃんと作り上げます」という約束だと思っています。それが、今回このゲームでこのメンバーであれば、きっとできるであろうという自信が持てたんです。

小谷キックスターターって、ストレッチゴールやリワードを含めて、1ヵ月かけて取り組むイベントみたいな感じですよね。「こっちに決まったらどうしよう?」みたいな瞬発力も求められる。

坂尻今回、最初の情報はもちろん出しますが、そこから先の「このゲームをどうしていくか」という部分に関しては、キックスターターで投資してくださる皆さんといっしょに考えていきたいと思っています。期間中は、皆さんの声を聞きながら、それに寄り添った対応をしていくつもりでいます。

つまり、「今日はこういう意見があったから、こういう仕様を入れよう」ということを、つねにチームでコミュニケーションを取りつつ、やっていきたいと思っています。

――日々刻々と変化するような感じですね。さきの見当がつかないというか、ユーザーの声によっては、ゲームの方向性や内容も変わったりするのですか?

坂尻可能性はあります。僕らが現時点で、「これがいい」と思っているものが、実際にユーザーさんが望んでいるものかどうかというのは、まだわからない話ですので。それは情報を出してみて、「そっちよりはこっちのほうがいいのであれば、こっちに舵を切り替えましょう」ということになります。それをやるためのキックスターターではありますね。

――なぜそういうスタイルにすることにしたのですか?

坂尻ゲームの作りかたが変わってきているというのもありますし、あと、キックスターターをやるからには、「参加してくださっている人たちもいっしょにゲームを作っている」ことだという意識があるからです。バッカーの皆さんの意見や声を聞かずに開発を行うというのは、少し違うかなと思っています。

自分たちでお金を出して自分たちで作るのだったら、好きにやればいいと思うのですが、そうではないので、まず大前提として“みんなといっしょに作る”。

もちろん、我々の責任として、いいものを作り上げる。これはお約束しなければならないので、その責任は担保しますし、やり遂げます。けれど、作っていくもののビジョンであったり、未来であったりはいっしょに共有しましょうというのが目標です。

――最後に、今後に向けての抱負をお願いします。

足立楽しげな音楽をぜひ聴いてもらいたいと思っています。がんばりますので、よろしくお願いします。

中舎キックスターターの展開も含めて、お客様と僕たちで、これから楽しいパレードを始めましょう!

坂尻本当にゲームを作りたくて集まっているメンバーで開発を進めています。とにかくいいものを作れるようにがんばっています。ぜひ応援していただけるとうれしいです。

小谷今回、(キックスターターという形で)みんなといっしょに作るのは初めてなのですが、燃料をくべてくれたら走りますので、どんどん燃料をください。