読者の皆さんは、飯野賢治という人物をご存知だろうか。

1990年なかば~2000年初頭のゲーム業界を見てきた方であれば、誰もが知っているといっても過言ではない著名なゲームクリエイターだ。

代表作は

- 『Dの食卓』(1995年)

- 『エネミー・ゼロ』(1996年)

- 『リアルサウンド〜 風のリグレット〜』(1997年)

- 『Dの食卓2』(1999年)

などが挙げられる。飯野氏及び自身が代表を務めていたWARP(ワープ)の作品はそのどれもが個性的で、既存のゲームの枠に囚われない自由な発想を具現化した作品が多い。

そういう意味でも飯野氏の作品は、我々ゲームファンに常に驚きを与え続けてくれた。読者の中にも、当時、飯野氏の作品に衝撃を受けたという方もいたはずだ。

そんな飯野氏だが、1999年発売のドリームキャスト用ソフト『Dの食卓2』を最後にゲーム制作から離れ、その後はブログなどでも語られているように、Twitterのブランド&マーケティングやコカ・コーラ社との仕事など、数々のプロジェクトに参加してその手腕を奮っていた。

1990年代後半、飯野氏といえばメディアに露出することも多かった。しかしゲーム業界から離れて以降は、メディアで見ることが少なくなったため、2000年以降は「現在何をしているのか?」と気にしていた方も多かったように思う。

とはいえ、じつは完全にゲーム業界から身を引いたわけではなかった。2008年には、『クロノ・トリガー』や『スーパーマリオRPG』等の開発に関わったクリエイターの西 健一氏とともに制作したアプリ『newtonica』をリリース。

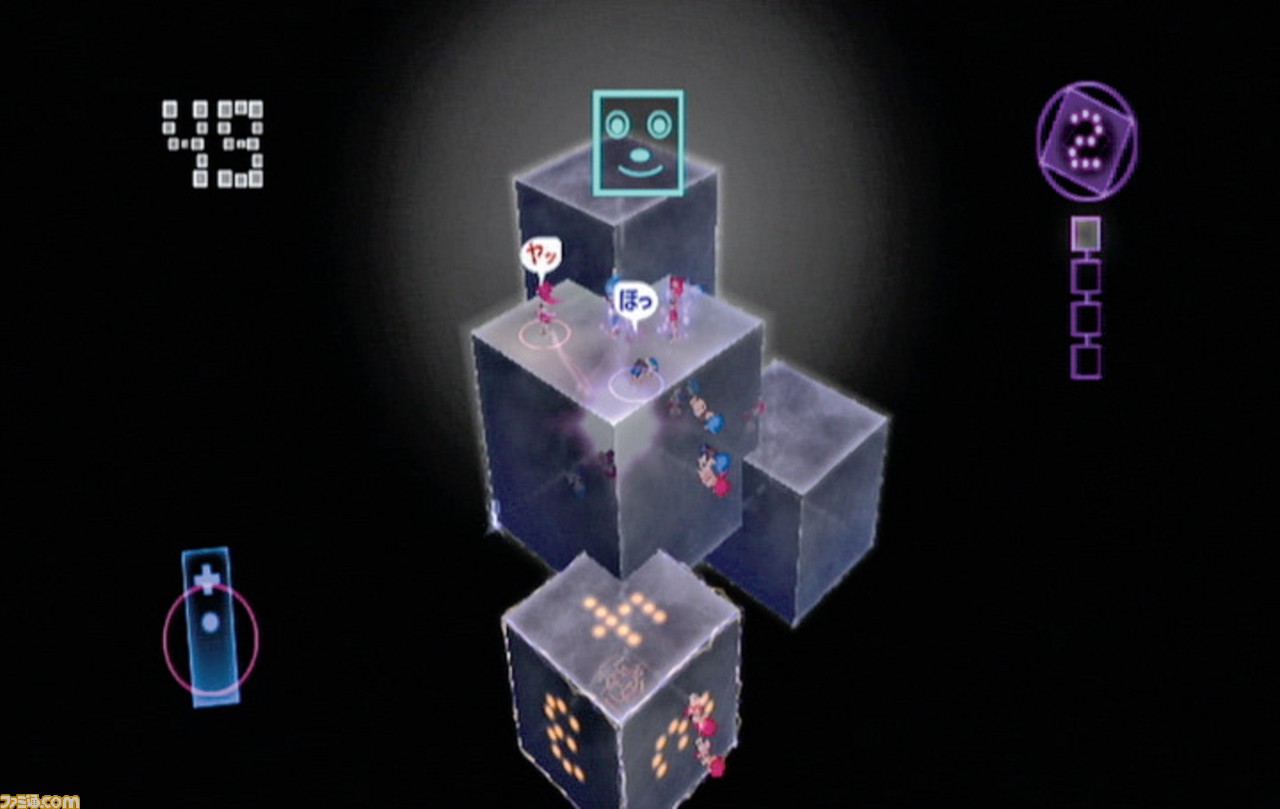

そして2009年にはWiiウェア向けソフト『きみとぼくと立体。』を発表と同時にリリースして業界にカムバック。ゲームファンを驚かせる。

飯野氏、待望のゲーム業界復帰。

氏のこれからの活躍を誰もが期待していたはずだ。しかし2013年2月20日、飯野氏はこの世を去ってしまった。享年42歳というあまりにも早すぎる別れだった。筆者も、90年代当時から晩年まで飯野氏の動向に注目していただけに、訃報を聞いた瞬間、しばらく呆然としていたのをいまでも覚えている。あまりにも突然過ぎる知らせだったからだ。

そして2023年、飯野氏がこの世を去ってから約10年の月日が流れた。そんな時、筆者に編集部から「飯野さんの記事をお願いできませんか?」という依頼が来た。

筆者は飯野氏の熱烈なファンでもあり、彼から受けた影響はゲームのみにとどまらず、考えかたや生きかたにおいても共感や憧れが大きく、その姿勢には多大なリスペクトを示していた。だからこそ筆者に連絡が来たのだろう。とても光栄なことだ。

ただ、不安もあった。

「もし中途半端な記事を書いてしまったら、飯野さんに失礼に当たらないだろうか」、「飯野さんと直接面識のある方にお任せいただいたほうがいいのではないか」。そんな考えが頭をよぎったりもした。だが、心のどこかで飯野さんの役に立てる記事を書きたい。飯野さんの軌跡を皆に知ってもらいたい。そんな想いが強くなっていき、いまこうして筆を取っている。

本稿は飯野氏のゲームクリエイターとしての軌跡を振り返り、当時を知らない若い世代にも氏が業界に残した爪痕を感じてほしいという想いのもと、制作している記事だ。

飯野氏がゲーム業界で活躍していた、ワープ時代の作品を中心に振り返っていきたい。ぜひ最後まで読み進めて、飯野氏がゲームにかけた情熱を感じ取ってほしい。

※参考文献『ゲーム―Super 27years Life』(飯野賢治著/講談社/1997年刊)

また、本日5月5日はそんな飯野氏の誕生日でもある。そして今日から、歴代飯野作品の音楽配信が開始された。ぜひこちらもチェックしてみてほしい。

EIMを経て、ワープへ

飯野氏といえばワープ時代の作品『Dの食卓』のイメージを持つ方も多いと思うが、氏の本格的な経歴は、飯野氏らがワープの前に立ち上げたゲーム制作会社EIM(エンターテインメント・イマジネーション・アンド・マグニフィエンス)まで遡る。

念のために言うと、飯野氏は少年時代にもゲームの制作経験があるうえ、EIMの前にも別の会社でゲーム制作に携わっているが、本稿では飯野氏が初めて代表取締役社長を務めたEIMでの活動を記しておきたい。

EIMでは、ファミリーコンピュータソフト『たいむ・ゾーン』や『わんぱくコックンのグルメワールド』といったタイトルを手掛け、そのキャリアを積み上げていく。

ちなみに飯野氏は1970年生まれなのだが、この世代でファミコンソフトを手掛けたクリエイターは意外と少ない。ほかには、筆者の知る限り『星のカービィ』や『大乱闘スマッシュブラザーズ』を手掛けた桜井政博氏くらいだろうか(※情報求む!)。

話を戻そう。EIMの活動は順調だったが、制作するタイトルが続編・移植・キャラクター系のタイトルに偏ってしまうことが多くなり、しだいに飯野氏は、自身のゲーム制作に疑問を持ち始める。

『Dの食卓』の原案とも言えるアドベンチャーゲーム企画『トラシルバニア』を発案したのもこのころ。ドラキュラ伝説が題材だったとのことで、まさに『Dの食卓』を彷彿とさせる要素も盛り込まれている。ただ、メーカーに企画を持ち込んでもなかなかオーケーが出ず、飯野氏の苦悩はさらに増していく(飯野氏の当時の苦しみは、著書『ゲーム』にも記されているので、ぜひご一読を)。

そんななか、飯野氏はEIMの解散を決意し、再出発することに。EIMを共にした盟友・三浦秀樹氏とともにワープを立ち上げた。

ちなみにワープの社名の由来は多数の意味を含んでいるが、とくに印象的だったのは、自分たちのゲームをプレイする人たちに対して、規制や流通を通さず、直接届けたいという想いが乗せられているらしいこと。自身の作品に対して並々ならぬこだわりを持ち、ファンを大事にする飯野氏だからこそ、納得のできる由来だ。

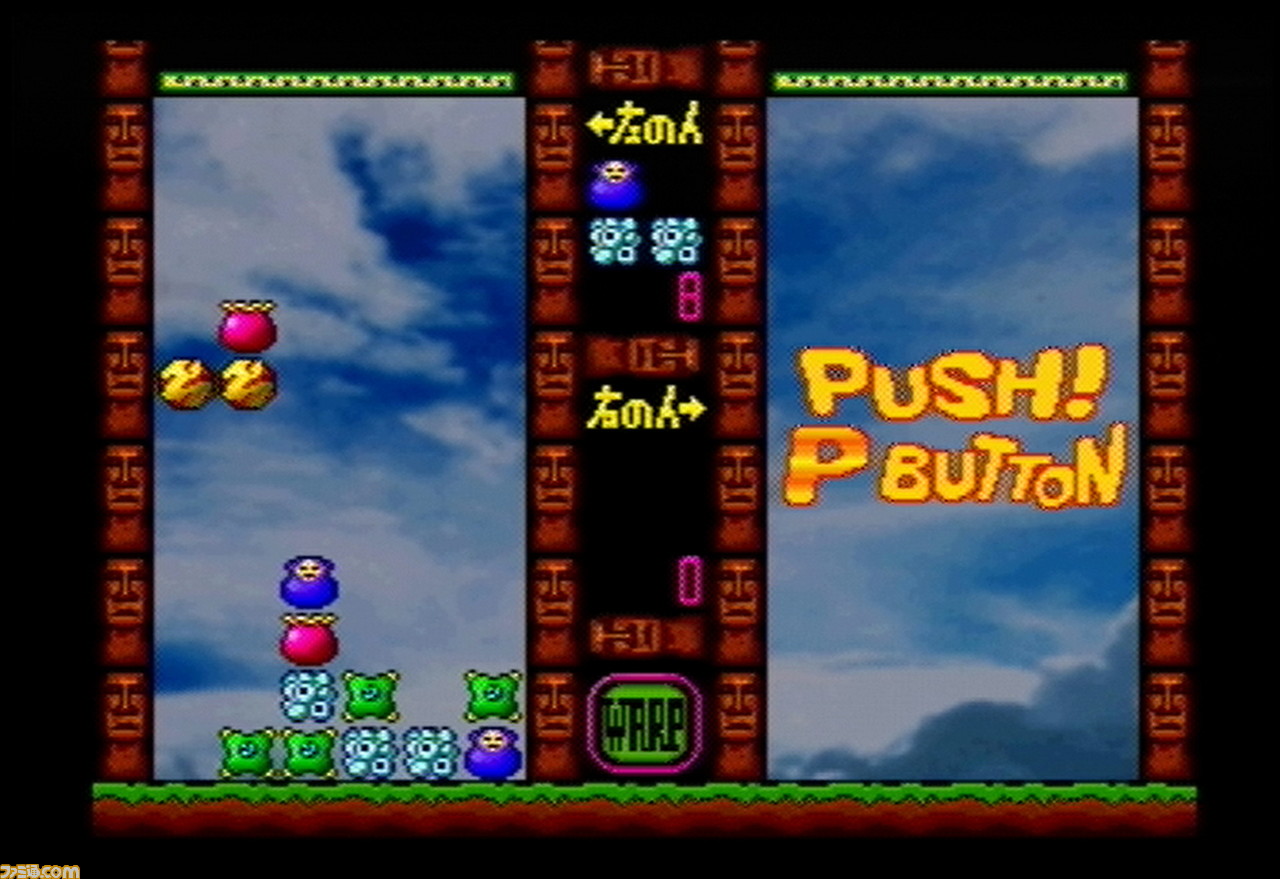

1995年に発売された『Dの食卓』ヒットによるワープの快進撃はご存知の方も多いと思うが、じつはワープを語るうえで外せない作品がある。それが3DO用ソフト『宇宙生物フロポン君』(1994年)だ。

ジャンルとしては落ちものパズルに分類されるが、キャラクターのかわいさやワープらしいエッセンスを散りばめたタイトル。

『Dの食卓』のようなわかりやすい大作ではないが、インディーズ精神溢れる隠れた名作として、コアなファンを中心に存在が知られている。その後に発売された『突撃機関!メガダす!!』(1994年)『ショートワープ』(1996年)といった作品群もワープらしさを含んだ良作だ。

なお余談ではあるが、筆者は2009年配信のWii用ソフト『きみとぼくと立体。』を見た時、『フロポン君』や『メガダす!!』等のワープ初期の作品を思い出した。アイデアと確かな作家性で個性的な作品を生み出す。そんなインディーズ精神を感じたのだ。

『Dの食卓』がゲーム業界に与えた衝撃

- 『Dの食卓』

- 開発:ワープ

- 発売:三栄書房

- 対応機種:3DO

- 発売日:1995年4月1日

※その後セガサターン、プレイステーションにも移植(それぞれ1995年7月28日、1995年12月1日発売)

『Dの食卓』の何がすごかったのか。人によって感じかたは違うと思うが、筆者の感想を言うならば、主人公ローラの人間味溢れる表情や仕草だ。それまでのポリゴンキャラクターと言えばどこか無機質で、あまり人間味を感じられないものが多かった。

しかしローラは恐ろしい目にあえば怖がるし、謎に直面した時にはちゃんと思考しているような仕草を取る。悲しい時には、思わずこちらまで悲しくなってしまうような表情を見せる。ポリゴンで生成されたキャラクターの中に、人間味を感じるというのは、当時としては珍しかったのだ。

また、海外産ゲームを思わせる演出やカメラワークなど、どれを取っても既存作品にはない魅力に満ちていた。

制限時間はリアルテイムで2時間、セーブ機能はなし。この2時間という時間が絶妙で、まるで映画を観ているような気分にもなったものだ。友だちといっしょに謎解きを考えながらプレイしたのもいい思い出である。

同作はセガサターンやプレイステーションにも移植され全世界で100万本以上のセールスを記録。さらに、1995年のマルチメディアグランプリ通産大臣賞という名誉ある賞を受賞するなど、売上げだけではなく作品としても高く評価された。

『Dの食卓』がきっかけで“飯野賢治”の名前は世界に知れわたったのだ。

ちなみに『Dの食卓』は『アイアンフェニックス』というMacで発売されたタイトルから影響を受けているらしい。筆者も気になって調べてみたのだが、詳細まではわからず。飯野氏が絶賛しているタイトルなので一度はプレイしてみたいと思っているものの……知っているという方はぜひ教えてほしい。

ちなみに『Dの食卓』はその作風ゆえに“ホラーゲーム”とひとくくりにされることもあるが、じつのところ同作は、主人公ローラが過去と向き合い、自分の記憶を取り戻していく過程を描いた物語でもある。

ローラは殺人鬼と化した父親リクターの真相を探るべく、舞台となる古城を探索するのだが、そこは父親の精神を可視化した世界であり、古城内のオブジェクトなどは父親の精神が反映されている。

エンディング間近の最後の部屋には女性の絵が飾られているのだが、それはローラの母親で、つまりリクターの妻。豹変した父親の心の奥底には妻がいたということを意味する。

この設定を知ったとき、筆者は『Dの食卓』がただのホラーゲームではなく、プレイヤーにさまざまなことを投げかける作家性の高い作品なのだと知った。当時プレイしていたときは気づきもしなかったが、著書『ゲーム』を読んでこのことを知った際の驚きはいまでも忘れられない。

『Dの食卓』のプレイ環境のある方は、ぜひもう一度チャレンジしてみてほしい。きっと新たな発見があるはずだ。

『Dの食卓』でその名を轟かせた飯野氏だが、その魅力は作品だけではなく、自身のキャラクターにもあったように思う。

トレードマークの長髪にブラックスーツという風貌は、一度見たら忘れられないインパクト。なお、つねにスーツを身にまとっている飯野氏のスタイルは、イギリスの歌手ロバート・パーマーの影響もあるとのこと。

インタビューでの歯に衣着せない発言も印象深い。

ゲーム業界に対する自身の正直な気持ちを包み隠さず発信していた飯野氏。本人の性格による部分もあったのだろうが、何より「ゲーム業界をよくしていきたい」という気持ちがあってこそのコメントだったのだと筆者は思う。

同業界への意見がある種タブーとされていたような風潮があったあの時代に、飯野氏のような若い世代が矢面に立ち自ら切り込んでいく姿は、読者にとっても鮮烈に写ったはず。だからこそ、熱烈な支持者も多いのだろう。もちろん、筆者もそのひとりだ。

『Dの食卓』から大幅に進化した『エネミー・ゼロ』

- 『エネミー・ゼロ』

- 開発・発売:ワープ

- 対応機種:セガサターン

- 発売日:1996年12月13日

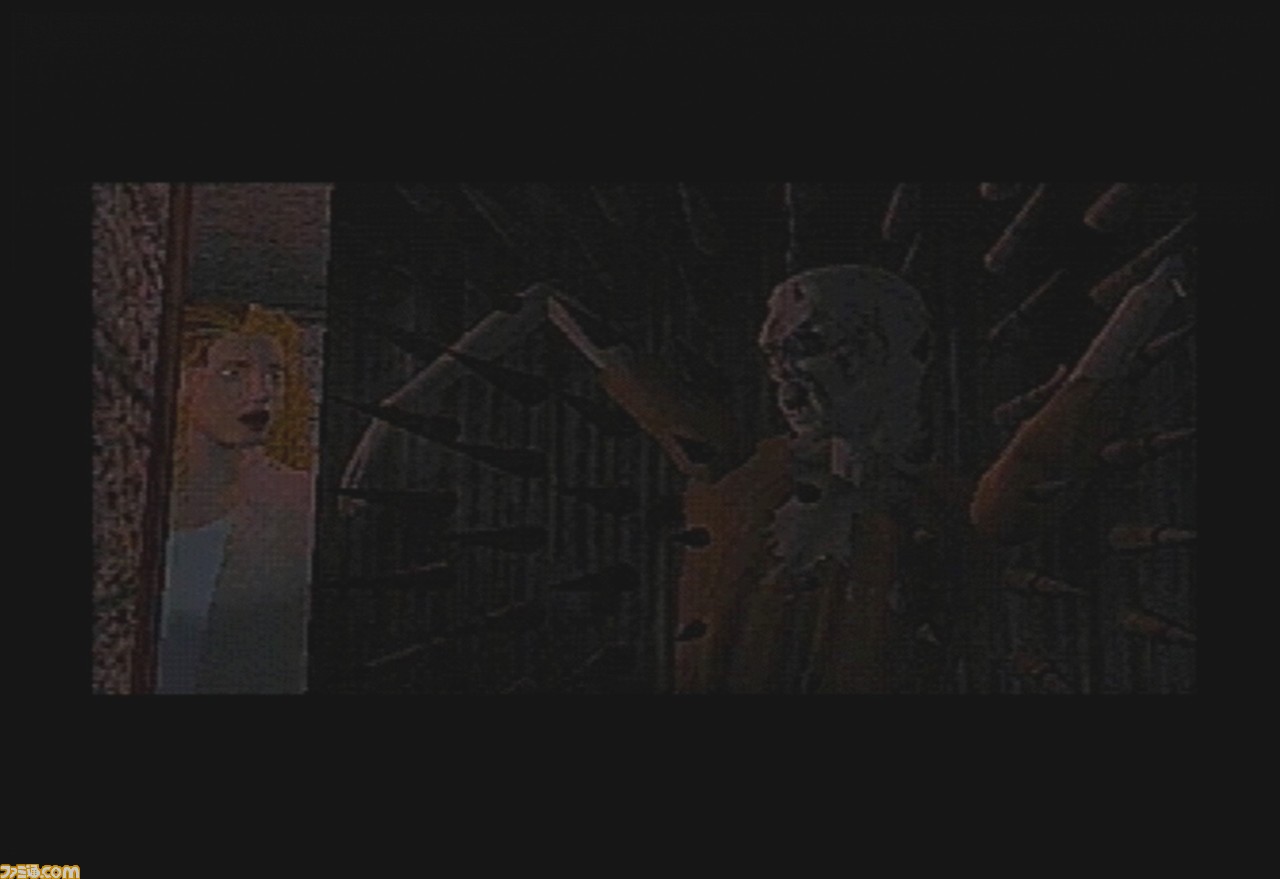

『Dの食卓』に続く、ワープの代表作と言えば『エネミー・ゼロ』(1996年)。同作に関しては数多くの逸話があるが、ここではとくに印象深いものをピックアップしていきたい。

まず『エネミー・ゼロ』がどういった作品であるかだが、これをひと言で言うのは難しい。

まず、『Dの食卓』は移動手段が比較的限定されたものだったのに対し、『エネミー・ゼロ』はすべての箇所ではないものの船内を自由に歩き回ることができた。プレイヤーに委ねる部分、つまり自由度が『Dの食卓』よりもアップしているのだ。

加えて、マップの広さも『Dの食卓』を上回るため探索範囲が広い。一人称視点のアドベンチャーゲームという部分こそ『Dの食卓』と共通しているが、ゲームプレイの部分は大幅な変化・進化を感じる。

そして、ロケーションも大きく違う。『Dの食卓』は古城が舞台だったが、『エネミー・ゼロ』の舞台は宇宙船“ヴァークル・ジ・アキ”。そう、宇宙が舞台なのだ。『Dの食卓』がゴシックな雰囲気を持つ作品だったのに対し、『エネミー・ゼロ』はSF色の強い作風になっている。

また『エネミー・ゼロ』では戦闘が醍醐味のひとつなのだが、敵の姿が見えずVPSという生命探知機を使って、音を頼りに戦わなければならない。

この“音で敵を倒す”というシステムが『エネミー・ゼロ』を象徴するひとつのポイントと言っていいだろう。

ただ、文章で説明するのは簡単だが、実際にプレイしてみるとなかなか難しく、クリアーできないプレイヤーが続出。その後に発売されたサタコレ版(廉価版)ではスペシャルイージーモードが搭載されるほどだったため、その難易度がどれくらいのものだったか想像できるだろう。

『エネミー・ゼロ』というと難しいという印象を持つ方も多いと思うが、『Dの食卓』以上に広いマップを探索するという楽しみがあったし、トゥルーモーションによるムービーシーンは当時のゲームの中でも最高峰の美麗さであったと筆者は記憶している。

さらに、映画『ピアノレッスン』で音楽を担当した世界的な作曲家マイケル・ナイマン氏による音楽もすばらしい。当初、ナイマン氏側は『エネミー・ゼロ』の音楽の依頼を断っていたそうなのだが、どうしてもナイマン氏にお願いしたいと考えていた飯野氏は、約6時間かけてナイマン氏を説得。

その情熱に根負けして、ようやくナイマン氏が承諾したという逸話がある。それくらい『エネミー・ゼロ』とナイマン氏の結びつきは強いものがあり、ナイマン氏の音楽がなかったら『エネミー・ゼロ』はまったく違う作品になっていたかもしれない。

また『エネミー・ゼロ』は“ローラ・ルイス”という女性が主人公なのだが、『Dの食卓』は“ローラ・ハリス”、『Dの食卓2』では“ローラ・パートン”となっている。みんな、ローラでありながらそれぞれファミリーネームが異なる。

これは“ローラがワープの女優である”という位置づけであることが理由になっているそうだ。マンガや映画などではよく見る手法だが、当時のゲームではあまり見かけなかった。こういった自社のキャラクターの扱いかたに関しても、ワープらしい前衛的な部分があったといえるのではないだろうか。

そして『エネミー・ゼロ』と言えば、プラットフォームをプレイステーションからセガサターンに変更し、その発表をプレイステーションエキスポ上で行ったという一件に触れないわけにはいかないだろう。

当初『エネミー・ゼロ』はプレイステーションで発売される予定だったのだが、当時のSCE(ソニー・コンピュータエンタテインメント)とワープの関係があまりよくなく、このまま同作をプレイステーション向けに発売することに疑問や不安を持った飯野氏はセガサターンへの移籍を決意。

もちろん、移籍できればどこでもよかったわけではない。当時のセガのトップとも徹底的に話し合い、十分に納得したうえでの決断だった。

もちろんこの件に関してはさまざまな意見があるだろう。ただ、飯野氏が自身の作品を我が子のように大切に想っているからこその、悩みに悩んだ末の苦渋の決断だったことも事実だ。そんな紆余曲折を経て発売された『エネミー・ゼロ』だけに、飯野氏を始めとするワープのメンバーの想いも特別なものがあったはずだ。

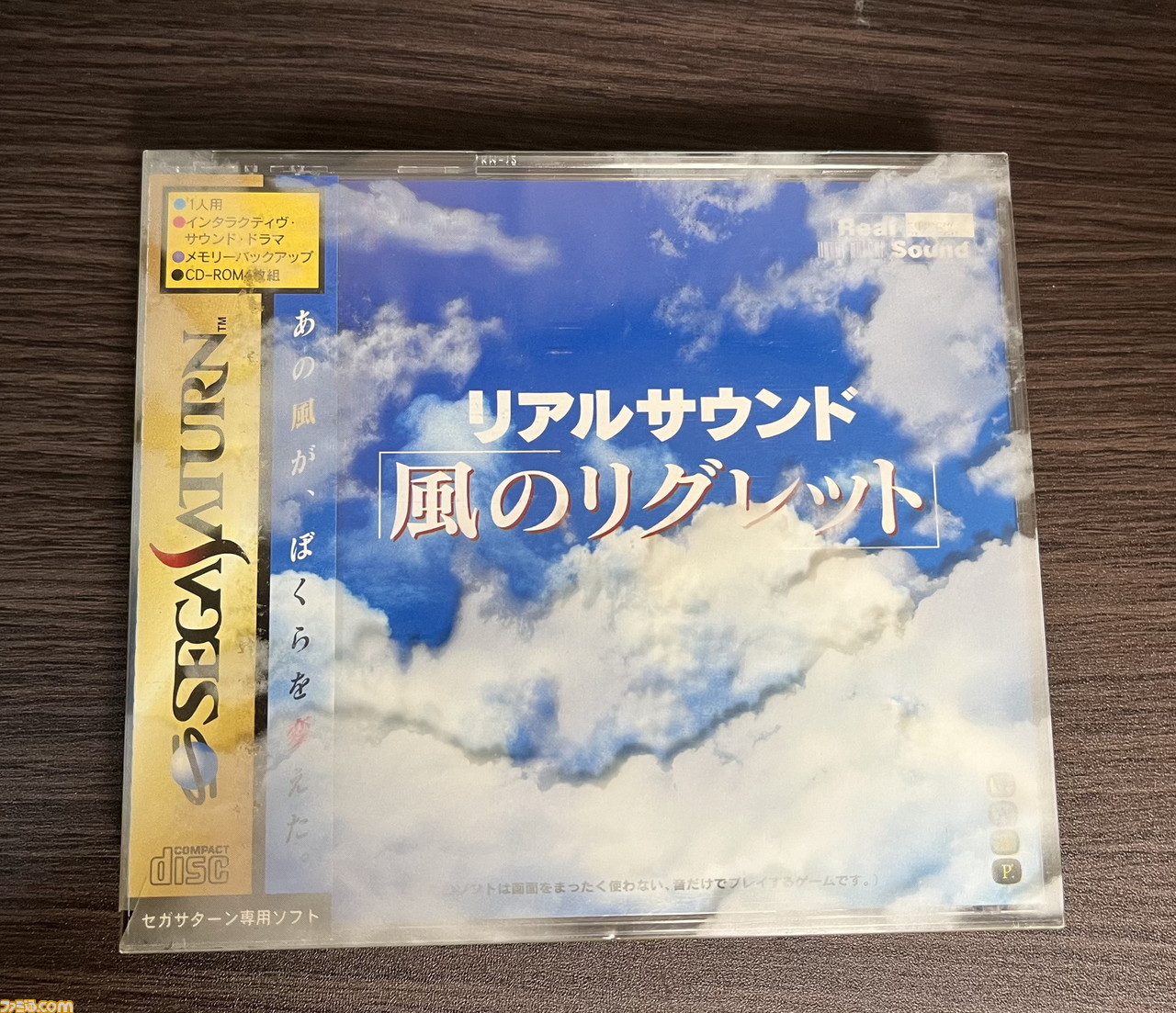

グラフィックスを排除した音だけの世界『リアルサウンド 風のリグレット』

- 『リアルサウンド ~風のリグレット~』

- 開発・発売:ワープ

- 対応機種:セガサターン

- 発売日:1997年7月18日

※その後、ドリームキャスト版も発売(1999年3月11日)

『エネミー・ゼロ』のファンの心をつかんだワープのつぎなる作品は、『リアルサウンド ~風のリグレット~』だ。

ワープ作品と言えば『Dの食卓』や『エネミー・ゼロ』からもわかるように、美麗なグラフィックスが特徴のひとつではあったが、『風のリグレット』が示した方向性は、グラフィックスを排除した音だけの世界。

本作を知らない人からすれば“?”マークが浮かぶかもしれない。グラフィックスのないゲームなんて想像もつかないだろう。

なかなかピンと来ない人もいると思うので説明すると、まず『風のリグレット』は先程もいったようにグラフィックスがない。そのため、音のみでゲームは進行していく。イメージで言えばラジオドラマに近い。そんな、音のみで進行していくストーリーのなか、ところどころで音声での選択肢が登場。プレイヤーは選択肢を選びながら自分だけのストーリーを紡いでいくのだ。

確かに『風のリグレット』にはグラフィックスがない。だがそれもそのはず、飯野氏が『風のリグレット』で感じてほしかったものは、想像力が持つすばらしさ。想像力から生み出される、世界にひとつしかない映像を『風のリグレット』で感じてほしいという想いを乗せている。

ちなみにゲームにおける選択肢と言えば、間違った選択をすると即ゲームオーバーになるイメージを持つ人もいるだろう。だが『風のリグレット』は選択肢を単に正解、不正解としてとらえてはいない。もちろん、選択肢によってストーリーは変化するが、そのすべてが意味のあるものになっている。

ストーリーは、“初恋”をテーマにした恋愛ドラマ。『Dの食卓』や『エネミー・ゼロ』が持つホラーテイストを微塵も感じさせず、いい意味で「本当に同じ人が作ったの?」と思わせる方向性の変化だ。

そして『風のリグレット』と言えば、出演陣も話題となった。俳優の柏原 崇さんや菅野美穂さん、篠原涼子さんなど、錚々たるキャストが並んでいた。そのため物語のテイストもドラマを聞いているような感覚。プレイ時間は4時間ほどとコンパクトにまとまっており、未選択の部分を回収するための周回プレイにも向いている。

じつは『リアルサウンド』はシリーズ化も予定されており、第2弾『霧のオルゴール』、第3弾『スパイランチ』といったタイトルが飯野氏から語られている。発売には至らなかったが、これらがどのような世界を見せてくれていたのかと考えると、非常に惜しいと思う。

しかし『風のリグレット』が業界に一石を投じたことによって、「こういうゲームがあってもいいんだ!」とほかのゲームクリエイターに刺激を与えたことは間違いないはず。

それくらいインパクトの大きい作品だったのだ。

ワープの集大成。完全な3D空間を自由に探索できる『Dの食卓2』

- 『Dの食卓2』

- 開発:ワープ

- 発売:セガ

- 対応機種:ドリームキャスト

- 発売日:1999年12月23日

ワープ時代の飯野氏の最後の作品となった『Dの食卓2』。本稿の締めとして本作を取り上げたい。

『Dの食卓2』と言えば、当初は3DOの次世代機として発売予定だった“M2”向けに開発されていた。

『Dの食卓』を受け継いだゴシックテイスト溢れるダークな世界設定のものだったが、M2の発売中止を受け、『Dの食卓2』の開発も中断。動向が注目されていたが、突如、サターンに続くセガのプラットフォーム、ドリームキャスト向けソフトとして発表され、大きな話題を呼んだ作品である。

そして、その発表方法がじつに飯野氏らしい、これまでの常識を覆すものだった。

東京国際フォーラム ホールAに一般参加者を招待して大々的な発表を行ったのだ。想定以上のファンが集ったため、急遽2回開催することになり、結果、集まった人数は約10000人。

現在でこそ(とくにコロナ以前は)一般参加者を招きイベント仕立てでの発表会もあるが、当時は異例中の異例。こういった試みも、つねに新しいことに挑戦するという飯野氏のクリエイターとしての姿勢の現れだったのではないだろうか。

さて、『Dの食卓2』は“2”というナンバーを冠するタイトルではあるものの、『Dの食卓』との直接的なつながりはない。

厳密に言うと、幻のM2版『Dの食卓2』は前作を受け継いだ正当な続編だったのだが、新たに生まれ変わったドリームキャスト向けの『Dの食卓2』は、新規タイトルといっても差し支えない内容となっていた。強いて言えば、ファミリーネームは違うものの、ローラが主人公であることくらいか。

ではなぜ“2”なのか。それは、「初めて『Dの食卓』を作ったときの気持ちで、もう一度ゲームを作る」という飯野氏自身の想いが込められているからだ。“初心に帰る”という想いがあるのだろう。そして『Dの食卓2』はワープがこれまで断片的に描いてきた“愛”、“人生”、“親子”といったテーマの集大成とも言える内容になっている。

それゆえ開発は苛烈を極めた。

飯野氏はホテルに籠もり脚本作りに勤しむが、なかなか納得の行くものができず、発売は大幅に延期。ワープ作品はつねに産みの苦しみをともなうものではあったが、『Dの食卓2』はその中でもトップクラスだったのではないだろうか。

『Dの食卓2』はゲーム性においても大きな刷新が図られていた。初代『Dの食卓』がいわゆるインタラクティブ・ムービーという動画をメインに据えたジャンルだったのに対し、『Dの食卓2』もムービーはあるものの、ゲーム部分はアクションシューティングの要素を加えたアクティブなものへと変化。

カナダの雪山が舞台で、プレイヤーは3Dで構築されたフィールドを自由に探索できる。

いまでこそ、完全な3Dマップを自由に歩き回るというデザインのゲームが当たり前のものになったが、前作『Dの食卓』が発売された1995年ごろは、一枚絵を背景に使ったグラフィックスやムービーのみでの使用という作品が多かった時代。

3Dマップを歩き回れるようになった『Dの食卓2』は、まさにドリームキャストの性能があったからこそ実現した作品だと言えるだろう。

飯野賢治が遺したもの

さて、いかがだっただろうか。ワープ時代の飯野氏の軌跡を筆者なりに語ってきたが、いまこうして振り返ってみても、やはり飯野氏の存在感は特別なものであったように思う。

「みんながすでにやっていることはやりたくない」。

飯野氏はかつてそう語っていたが、それは茨の道でもある。

新しいものを生み出すということは、誰もやったことがないものを生み出すということ。言葉で言えば簡単だが、その要素を実際のゲーム制作に取り入れ、完成までこぎつけなければならない。

その難しさがどれほどのものであったかは、インタビューなどでも垣間見ることができるが、本当の意味での葛藤は飯野氏にしかわからない。

クリエイターはある意味で孤独なのではないかと思うことがあるが、飯野氏にもそういう側面があったように感じる。それは物理的な孤独ではなく、自分のクリエイティビティがなかなか他人に理解されない葛藤、そして、表現したいことを理想的な形でアウトプットする難しさなど、物作りを主とする人間ゆえの苦しみ。

飯野氏はあの独特な風貌や発言ゆえ誤解されることもあったが、じつは繊細な心の持ち主だ。本当に自分の作品が受け入れられるのか、という不安もあっただろう。

しかし筆者は思う。そういった人間らしい、いい意味での弱さも飯野氏の一部であるのだと。

稀代のゲームクリエイター飯野賢治がこの世を去ってから約10年が経ったが、彼がいまだに高いカリスマ性を持ち、人々の記憶から消えないのは、作品以上に、人間・飯野賢治の魅力ゆえだと思う。

残念ながら彼の新作を見ることはできないが、彼が遺した数々の作品たちは、いまも当時から変わらぬ輝きを放っている。本稿を読んで飯野氏を知ったという方には飯野氏や彼の作品の魅力が伝われば幸いだし、当時を知る方には、飯野氏を思い出してもらえれば、こんなに嬉しいことはない。

最後にひと言だけ言わせてほしい。飯野さん、ありがとうございました。