2023年5月16日にプレイステーション5(PS VR2対応)、プレイステーション4(PS VR対応)、Steam(PC VR対応)にて配信予定のアクションパズルゲーム『HUMANITY』。thaとエンハンスが共同開発し、販売はエンハンスが担当する。なお、配信同日にはサブスクリプションサービス“PlayStation Plus(PS Plus)”のゲームカタログに登場し、エクストラ及びプレミアム会員は追加料金なしでプレイできる。

本記事では、本作のクリエイティブディレクターであり、デザインなど多岐に渡って務めたthaの中村勇吾氏、そして販売やプロデュースなどを担当したエンハンス代表の水口哲也氏にインタビュー。開発経緯から、本作に込めた想いなど、さまざまな制作秘話を聞いた。

中村勇吾 氏(なかむら ゆうご)

tha代表。NHK Eテレ「デザインあ」「デザインあneo」映像監修、アパレルブランド・ユニクロのテレビCMやデジタルメディアのディレクションなどを手掛けてきた、ウェブデザイナー、インターフェースデザイナー、映像ディレクター。『HUMANITY』ではクリエイティブディレクター、アートディレクター、デザイナー、ストーリー制作を担当している。

水口哲也 氏(みずぐち てつや)

エンハンス代表。これまで『Rez』、『ルミネス』、『テトリスエフェクト』などを手掛けてきたゲームクリエイター。『HUMANITY』の原型となる作品を見て、ゲーム化に動きだした本作のキーマン。

じつはゲームを作りたかった中村氏

――本作の始まりは、水口さんがとあるイベントで、中村さんの映像作品を見たことがプロデュース&ゲーム化へのきっかけだったとのことですが、その映像はどのようなものだったのでしょうか?

水口2017年12月にゲームエンジンのUnityの開発者向けイベント“Unity Developer’s Delight”があったのですが、僕は審査員という立場で参加していました。いろいろな作品のプレゼンテーションを見ていくわけですが、イベントが終わった後も強烈に印象に残っている作品がありまして、それが勇吾さんの『HUMANITY』のデモ映像でした。

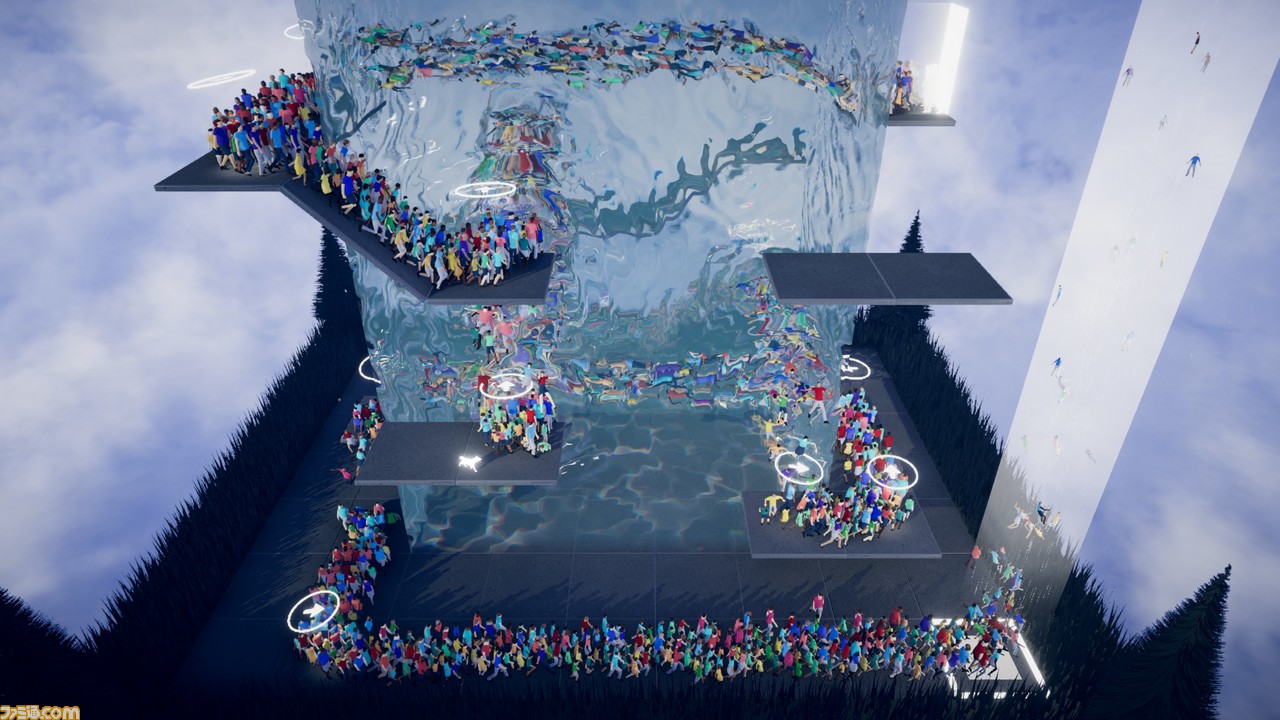

現在の『HUMANITY』の原型とも言える、人間たちが列を成して歩いたり、飛んだり、跳ねたりしているシミュレーション映像でした。それがすごくおもしろく、発想がズバ抜けていると感じました。そのデモ映像が、しばらく頭から離れなくて。「これはとんでもないものを植え付けられたぞ」と思いながらも、ゲーム作品にしたら絶対に楽しそうだと思いました。

HUMANITY (WORK IN PROGRESS VER.0.3)

※水口氏が見たのはこの映像よりもう少し古いバージョンとのこと。

――そもそも、中村さんはなぜ人間の群衆を使ったデモ映像を作ろうと考えたのですか?

中村もともと僕が大量の何かが動いているような映像表現が大好きで。iOSのアプリゲームに『FROST』という、指でなぞって粒子(パーティクル)をゴールに導くゲームがあります。それがすごく好きで、見ているだけでも楽しくて。

それと同時に思ったのは、データとして粒子は1個1個の単位で、重力や反発力など、物理的なもので管理されています。「この粒子1個1個が人間的な考えかたを持っていたらどうなるだろう?」と思ったのが最初の発想です。

また、同人誌即売会の“コミックマーケット”の待機列を近くの建物から撮影した動画があって、その映像では人が綺麗に整理整頓されながら、列を成して、前へと進んでいきます。それを見たときに「人間がパーティクルになったら、こういう感じなのか」と思いました。

人と人が集まるものの他人との距離は少し離しておきたい。その中で、列整理の規律には従おうと思って皆さん並んでいるわけですよね。「そういったひとつひとつのルールをパーティクルが持っているとおもしろいのでは?」と考えたのがきっかけです。

――そこから、水口さんのほうから中村さんにお声掛けをされて、実際にゲーム開発が始まったと。

水口はい。勇吾さんに「ゲーム化しませんか?」とお誘いして、お話を進めたのが2018年の初頭のころでした。

――イベントには映像作品として出展されていたと思いますが、中村さんはゲーム化したいと言われてどう感じたのでしょうか?

中村thaは昔からインタラクティブなデザインを得意としているスタジオです。そこから派生して、「“ゲーム的な何か”を出せないか?」というのはずっと考えていたことでした。

よくインディーゲームの開発者が、SNSなどで「こんなシステムできました!」というようにアイデアを披露することってあるじゃないですか。それがのちのちヒットするゲームにつながったりして。イベントで披露したデモ映像もまさにそれで、「これをゲームとして発売したい。インディー系とかゲームパブリッシャーに届け!」と考えて作ったものだったんです。

そのデモ映像をもとに、いろいろとゲームパブリッシャーなどを回ってみようかなと考えていた矢先、まさかの水口さんからお声掛けいただきまして。いやもう、もともと「水口さんみたいな独特なセンスを持つ人に、いいゲームだと褒められる作品にしたい」というのが最終目標だったので、僕としてはいきなり“ラスボス”が現れた気持ちでした(笑)。

――理想をいきなり叶えてしまった、と(笑)。水口さんはゲームを作りませんかと実際に中村さんと話してみてどう感じましたか?

水口そもそも勇吾さんはデザイナーとして本当にすごい方で、ユニクロTOKYOのデジタルサイネージやNHKの『デザインあ』など、街中でも家の中でも勇吾さんのデザインしたものをたくさん目にします。実際に話をしてわかったのは、仕事への取組みかたやクリエイティブの発想などが、ゲーム制作と非常に親和性が高いことでした。ゲームを作るうえでの話もしやすいですし、デザインを“体験設計”からやっているので、勇吾さんのアイデア次第で名作が生み出せるのではないかと直感的に思いました。あと、そもそも勇吾さんは昔からゲームが大好きなのがよかったですね。

――えっ、そうなんですか!? ちなみにどんなゲームがお好きなのでしょうか?

中村いまは『スプラトゥーン3』ばかり遊んでいます。陣営の後ろでひたすらナワバリを塗り続けてますね(笑)。大昔からゲームは大好きで、パソコンが発売されたときには、スパイク・チュンソフトの中村光一さんが学生時代に手掛けた『ニュートロン』というゲームにハマっていましたね。

そこからファミリーコンピュータなど、ゲーム史が進むごとに新しいゲーム機が発売されると買って、よく遊んでいました。とくに思い出に残っているゲームといえば、『シェンムー』シリーズでしょうか。とくに『シェンムー 一章 横須賀』は、フォークリフトでアルバイトをしてお金が稼げるのですが、サラリーマン時代に遊んで「なんで仕事して帰ってきて、また自分は仕事してるんだ?」と不思議に思いながらも、独特の魅力がとても好きでした。

本当にあらゆるゲームを遊んできましたし、たとえば水口さんといえば『スペースチャンネル5』を作った人という認識ももちろんありました。

――ということは、『Rez』なども遊ばれていたのですか?

中村もちろんです。オリジナルの『Rez』だけでなく『Rez Infinite』も遊びました。とくに『Rez Infinite』はVRモードの“Area X”が素晴らしくて。VR黎明期のころ、VRで遊ぶゲームをいくつか体験しましたが、自分で思っているよりもあまりいい体験が得られないなと個人的に感じていた中で、『Rez Infinite』のVRモードにはVRゲームのひとつの正解があったと感じたくらいに大好きです。ゲーム制作者でもないのに、なんだか悔しい思いをするくらいでしたね(笑)。

――本当にゲームが好きなことが伝わってきます! ちなみに、ゲームでの体験がデザインの仕事に活きることはありましたか?

中村いっぱいあります。自分で触って体験することや、画面の中で起きていることへの認識などは、僕はゲームから学んだと思っています。たとえば『スーパーマリオブラザーズ』で、マリオがピョーンと放物線を描いて飛んでいく、重力の掛かったようなところですとか、そのあいだの操作感や感触も楽しいですよね。いろいろなインタラクションの中にある遊びで、“ゲーム”というものを作っているところに魅力を感じましたし、参考になったと思っています。

――ゲームが好きであるところから、ゲーム制作に挑戦することにどのような思いがありましたか?

中村昔からデザイン系の業界からゲーム業界に飛び込む人も少なくないんです。たとえば『I.Q』シリーズの佐藤雅彦さん、『動物番長』の松本弦人さんですとか。そういうのを見ていると、僕らの取り組んでいるプログラムやデザインなどの融合した、最終的な総合芸術はゲームだと思うんです。

映像制作をしている人は、きっと映画がそこに位置すると思いますし、インテリアデザインなら建築などになるという感じでしょうか。僕たちとしてはいろいろなものが組み合わさった“ゲーム”が総合芸術だと、ずっと憧れていました。

――それが『HUMANITY』につながっていったんですね。thaとエンハンスの共同開発タイトルですが、具体的にはどのような開発体制で制作を進めていったのでしょうか。

中村水口さんからお声掛けをしていただいた時点では、thaは5~6人のスタッフでビジュアルからゲームの部分まで、開発をすべてやるつもりでした。ですが、ゲーム開発は初めてですから進めていくうちにどうしても壁を感じてしまって。とくにゲームのレベルデザインに苦労しました。システムのパーツやルールはあるのですが、それを段階的に学んだり、クリアーすると気持ちのいいステージというのが、なかなか作れなくて。

それを水口さんに相談したところ、エンハンスのスタッフさんたちが開発に参加して“ゲーム、パズルのおもしろさ”をレクチャーしてくださいました。そのあたりから、僕たちは正直頼りない存在でしたね(苦笑)。どんどんエンハンスのスタッフさんたちが増えていって、最終的には13人程度で制作しました。半分はtha、もう半分はエンハンスのスタッフさんが関わった合作になっています。

――なるほど。ゲーム内容についてですが、最初から人間をゴールに導くアクションパズルゲームにすることは決まっていましたか?

中村いえ、最初にあったのは人間の群衆にインタラクションするベースのシステムだけでした。これをどうゲームにするのか、いろいろな案を出しました。その中のひとつが、ブロックの中で指示を出して、人間の流れに介入するものだったんです。ほかにもいろいろな案にチャレンジし、可能性の幅を広げていったのですが、そこでちゃんとゲームに使えるものは拾って、突き詰めていった結果がいまの形になります。

――つまりアイデアはあるけれども、それをゲームとしてのデザインに組み込むのに苦労されたわけですね。

中村まず「こういう現象が起きたらおもしろいな」と、瞬間瞬間のシーンを思い浮かべました。人間が飛び交ったり、敵がワラワラと出現するとか。そういったシーンを1ステージごとにつなげればゲームになると思っていたのですが、実際はそんな簡単なことではなくて。しっかりとユーザーが楽しめるものにしつつ、ゲームとしての成功体験やゲームのルールを段階的に覚えていくような部分は、エンハンスさんがいなければ作れませんでした。

――そんな制作工程を水口さんはどう見ていたのでしょうか?

水口すごく楽しかったです。勇吾さんは謙遜されていますが、アイデアの宝庫みたいな人なんですよ。「ここはどうだろう?」とひとつ球を投げると、勇吾さんはたくさんのアイデアを投げ返してくれるのがすばらしくて。

たとえば、開発初期にプレイヤーキャラクターになるのは同じく人間の形だったり、もしくは霊魂のような存在のときがありました。「もう少しゲームとして、操作するのがワクワクするプレイヤーキャラクターにならないかなぁ」と、ボヤキレベルの発言をしたところ、勇吾さんがアイデアを考えてくださって。そこで提案されたのが“白い柴犬”でした。

犬が人間を率いるという絵に、僕も開発スタッフも含めて「これだ!」とピッタリハマって。もう目が覚める、一撃のシュートを決められた感覚ですよね。勇吾さんは「なんとなく思いつきました」と言うのですが、そこには深い理由やしっかりとした狙いが込められていて。

それに犬が大勢の人間を率いるなんて光景、見たことないじゃないですか。ですが、それがすごく本作の世界観にハマっていて。込めた想いと瞬間的なひらめきに驚愕することが多くて、「勇吾さん、さすがだな!」と感心していました。

――“白い柴犬”にした狙いがあるとのことですが、なぜ主人公を白い柴犬にしたのでしょうか?

中村プレイヤーキャラクターが霊魂だったころは、霊魂が群衆のいずれかの人に乗り移ると、その人を操作して群衆を率いることができるシステムでした。一種のカーソルとしての役割だったので、白いマウスカーソルのように霊魂も白かったです。

そこに水口さんから「みんなが愛着を持てるようなプレイヤーキャラクターがいい」という意見をいただきました。カーソルとして考えていたので愛着が持てるわけもなくて。だったらカーソルという概念を外に出して、何かに変えればいいと考えました。

最初は、まるで神のようなキャラクターにしようかと思いましたが、神を人間が率いること自体が何か別のテーマ性みたいなものを持ってしまう可能性があったので、やめました。本作の人間たちはとにかく群れて歩くだけで、自分で何も考えていない、中身は空っぽなんです。

唯一、心を持っているのが犬だったら、人間たちがより意思を持っていない存在として際立つんじゃないかと考えて、犬にしたんです。白い犬なのは、カーソルの流れでそうなりました。あと、僕たちはすごい3Dモデルを作れるわけではありません。いかに造形的なクオリティを上げずに、見栄えのいい3Dモデルを作ることに専念したので、リアリティのある柴犬ではなく、白一辺倒の柴犬になりました。

――人間の3Dモデルもローポリゴンですが、やはり大量の人間を登場させるためにそうしていたのでしょうか。

中村それもありました。たくさんの人間を動かす必要があるため、必然的に人間ひとりひとりに使えるポリゴン数は限られてきますから。

伸ばした開発期間でストーリーをブラッシュアップ

――2018年ごろから開発が始まったそうですが、約5年の開発期間の中でどのような苦労があったのでしょうか。

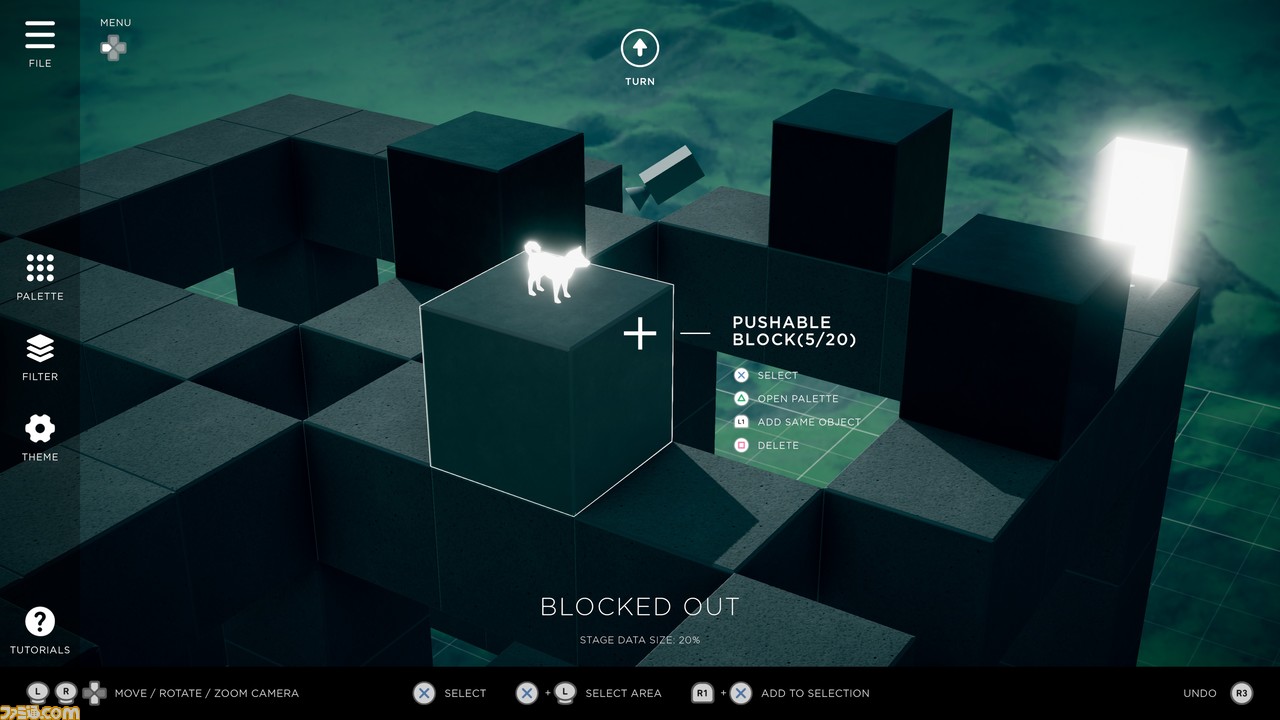

中村ゲームの方向性を決めるまでが、とくに時間が掛かりました。大量の人間を動かすゲームで、何をするのかを定めるのに悩む時間が多かったです。また、ユーザーがステージをクリエイトして、それをシェアできるモード(STAGE CREATOR)を入れようと決断してからは、開発期間がとても伸びました。

ユーザーが考えうるあらゆるステージの地形や事象に対して、それをすべて問題なく動くようにしなくてはなりません。このケースはこう、この場合はこうなって……と、1個1個のパーツへの影響をすべて考える必要が生まれたので、そこはとても苦労しました。

――クリエイトモードの“STAGE CREATOR”の導入を聞いたとき、水口さんはどう思われましたか?

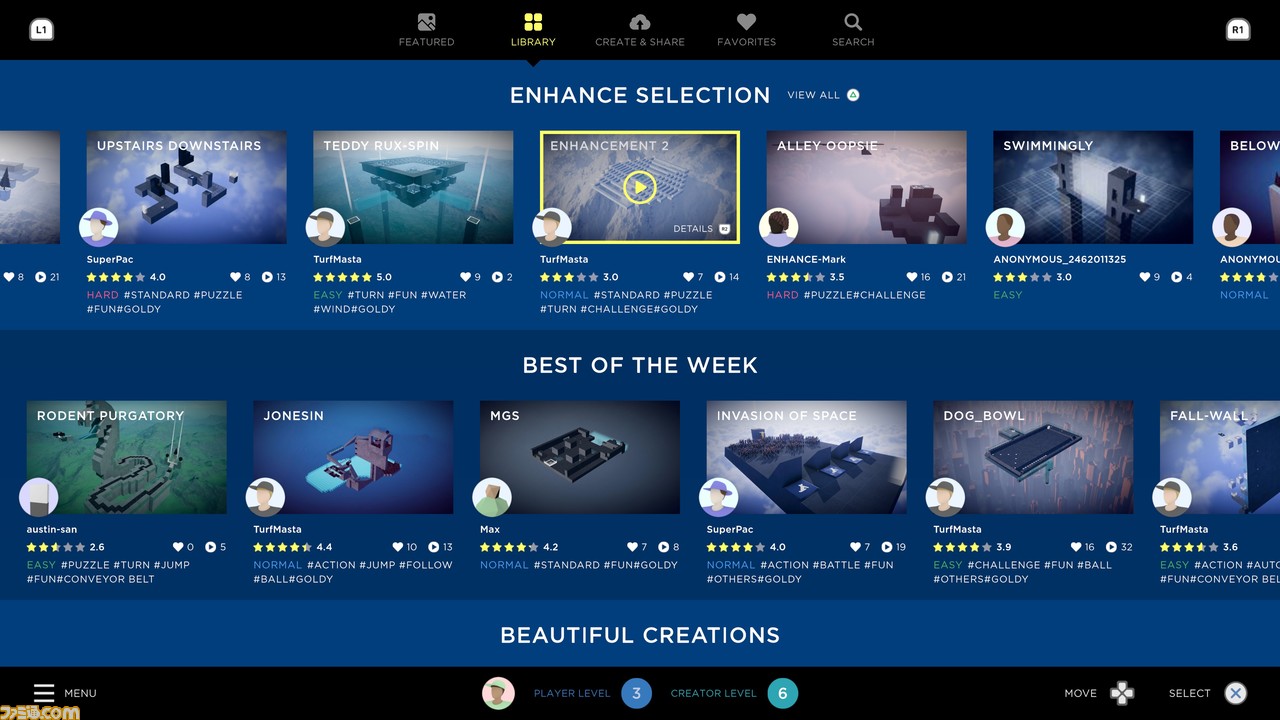

水口もともとは開発者たちが、本作に用意されている90ステージを作るためのツールでした。それを「ユーザーが使えるようになって、ステージも公開できるようになったらおもしろいのでは?」というアイデアを聞いたときは、僕も大賛成でした。

それは発売日を延ばしてでも取り入れるべきだと思っていて、結果的にもすごくよくなりました。今年の2月に公開した期間限定DEMOだけでも、僕たちがビックリするような発想のステージをユーザーの皆さんがたくさん作ってくださいました。これは今後もおもしろい広がりをするんじゃないかと見ています。

当初の開発期間は3年ぐらいと予想していましたが、クリエイトモードを作るにあたり、約5年に延びています。ただ、その開発をする傍らで、本作のストーリー性も強化することができました。

――開発期間が延びたのだから、さらに別の部分も強化しようと考えたのですね。

水口本作は最初からタイトル名が『HUMANITY』、つまり“人間性”に決まっていました。『HUMANITY』と名付けたからには、ただの人間群衆アクションパズルゲームで終わらないだろうと考えていて。人間性とは何なのか、というテーマや考えを膨らませるいい時間になりました。

チームでもいろいろと物語のアイデアを出しましたが、最終的には勇吾さんがすばらしいストーリーのアイデアを出してくれました。このストーリーを見たときに僕はすごく感動しましたね。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、プレイした人にしか得られない感動が待っています。ひとつだけ言えるのは、本作を通してとても大きなテーマ性を得られることです。

主人公が犬になった経緯をお話しましたが、それもしっかりとストーリーに紐づいていて。後付けの物語でありながらも、ゲームにもしっかりとハマった秀逸な物語だと思います。

――アクションパズルゲームとしては、物語も作り込まれていることに驚きました。

水口やはり『HUMANITY』というタイトル名がなければ、ストーリーは付けなかったかもしれないですね。ちなみに、シナリオを最後まで読まないとそれはわからないのですが、ゲームというのは最後まで遊んでくれない人も多くいます。ゲーム部分が最後まで楽しめなくても、物語だけは最後まで味わってほしいということで、本作にはヒント動画をオプションから見られるようにして、誰でも必ずクリアーできるようにしています。

――中村さんが『HUMANITY』と名付けたそうですが、なぜタイトル名を最初から決めていたんでしょうか?

中村先ほど本作の発想のきっかけをお話しましたが、もともと“人間性のあるパーティクルの集合体”という意味で、『HUMANITY』と名付けたんです。それから制作していくうちにゲームの中にどうしてもそれだけではないテーマ性などが生まれてきて。そこで水口さんから「本作で語る“人間性”とは何なのか?」という質問に近い提案を受けまして。正直深い意味は考えていなかったのですが、そこから本作で語られる“人間性”を形作っていきました。

――詳しくは語れないと思いますが、どのような考えで物語を構築していったのでしょうか?

中村人間というのは、実際に会って話してみると、大体いい人だと思います。ですが、集団になると極端な方向になることが多いじゃないですか。過激なデモ活動や、SNSの集まりですとか。集合体になると、人間の人間らしさの部分が変わるなと思っていて。それを俯瞰的に見るイメージで、何か物語を作れないだろうかと考えていきました。

――わかりました。先ほどお話に出たヒント動画もそうですが、ゲーム全体がすごく遊びやすく作られているように感じました。そういった部分は、中村さんがゲームが好きだからこそ、遊びやすさを研ぎ澄ましていったのでしょうか?

中村正直、そういった部分は苦手なところでした。遊びやすさを重視してくれたのは、ほぼほぼエンハンスさんのおかげです。ユーザーテストをたくさん実施してくださったのですが、僕の想像以上にその意見を尊重するんだなと驚いていたほどです。

たとえば「これが見つかりにくいのが嫌」という意見があったら、それを直しましょうと尊重するんです。僕としては「いいじゃん、パズルゲームなんだから考えて解いてよ!」と思うのですが(苦笑)。ですが、遊んでいて不快な思いをするところは、やはり徹底的に直さないといけないんだなと。それはすごい勉強になりました。

――では初期のころはもっと遊びにくいゲームだったと?

水口そうは言いつつも、元からしっかりとした勇吾さんたちのクリエイティブは入っていましたよ。アイコンひとつ取っても、すごく考え抜かれてデザインされていて。文字のフォントなども含めて、本当に美しいです。

僕らが取り組んだのは、それをゲームとしてレベルデザインしたときにユーザーが不快に捉える部分をなるべく取り除くことです。もともとベースから遊びやすさや、解きやすさについてはしっかり考えられていたと思います。

中村ビジュアルのデザインでも、最初に作り上げてから「ちょっと嫌な部分は消していこう」みたいな作業は発生するんです。ジッと見続けて、「ここがなんか気になる」みたいな部分を潰していくと、ずっと見ていても飽きないデザインに洗練されていきます。デザインの面では経験がありますが、“ゲームの遊び”でそれをやったことがなかったので、エンハンスさんのおかげで遊びやすいゲームになったと思います。

――なるほど。本作は終盤あたりからゲーム性がガラリと変わる要素が登場することにも驚きました。それは中村さんの狙いだったのでしょうか?

中村『HUMANITY』は、さまざまなゲームシステムのアイデアを出して、アクションパズルゲームに決まったという話をしましたよね。そのときに生まれたアイデアの中で、いろいろ試行錯誤したパターンがあったのですが、その名残がそこに当たります。規律正しく動く人間たちの姿も描きたければ、流動的に動く人間たちも表現したくて、そうしました。

また、本作は当初それらのアイデアを全部採用して、1章ごとにぜんぜん別のゲームとして展開していくことも考えていましたが、さすがにそれではゲームがまとまり切らなくなりまして。その要素が少しだけ残っているのが終盤などの部分です。

水口いろいろなアイデアを試してすべてをつなげてみると、それぞれはおもしろいのですが、連続的に遊んでみると気分や考えることも大きく変わってしまいます。そこのバランスはチームで何回も組み替えてトライしました。おもしろいところは活かしたいし、なるべく取り入れたいです。そのためにレベル設計を見直したりしました。

中村ちなみに章ごとにタイトルがあるのですが、人間たちの動きに変な意味合いを感じてほしくなくて。物語に沿ってタイトルを入れることで、想定していないテーマから外れないようにしています。

水口ストーリーの中で「新しい体験を授けよう」と言われて、「〇〇」というテーマが出てきたときは、もう「えーっ!」って思いましたし、そういう言葉選びの重さがいいんですよね。

プレイヤーの記憶に残るゲームに

――本作は音楽も印象的でした。制作は電子音楽家、サウンド・デザイナー / コーダーのJEMAPURさんが担当されていますが、なぜJEMAPURさんに依頼されたのでしょうか?

中村ひとつは昔から大好きで、アルバムをよく聞いていたからです。また、JEMAPURさんはすごい音のセンスの持ち主です。『HUMANITY』は人間を描くのだから、だったら音もすべて人間の声で作ろうと決めました。ですので、BGMもほぼすべて人の声をサンプリングしたものなんです。そういったふつうの音作りではないことができるのは、きっとJEMAPURさんだろうと思い、お願いすることになりました。

――効果音もすべて人の声だったんですね。ということは犬の鳴き声も?

中村いえ、犬だけは犬の声です(笑)。

水口JEMAPURさんはみずからを“波形中毒者”と名乗るほどに、音作りがものすごくて。何も言わなかったら、ずっーと音を作り続けるぐらい真摯に音作りに向き合う方です。人間の耳では聞こえない周波数の音とかもBGMに取り入れていたりしていて、本当にこだわりがすごいです。

――本作はVRに対応していますが、なぜVR対応を考えたのでしょうか?

中村水口さんに提案されたのが、最初の理由です。提案を受けて、1度ゲームをVRで見てみたところ、大きな発見がありました。VRというのは没入感を重視して、まるで自分が体験しているかのようなゲームが基本だと思いますが、本作はそういった体験ができるわけではありません。

細やかに動く人間たちを俯瞰視点で眺める、まるで精密に動く小さなジオラマを眺めているかのような感覚があって、それをジッーと眺める楽しさがあったんです。それに気づいたのでVR対応を決めました。

水口VR体験はある程度パターンができあがってきた感じがしますが、『HUMANITY』はいままでのものとぜんぜん違って、たとえば『シムシティ』シリーズで作った街並みを、ジッと眺めるような楽しさがあります。これだけ大量の人が動いていて、そこに自分がVRで神のような視点で関わるというのも新鮮です。通常のゲームプレイとはひと味違った魅力をお届けできると思います。

――なるほど。今回、中村さんは初のゲーム制作となりましたが、実際関わってみていかがでしたか?

中村想像以上にたいへんでした。きっとたいへんなんだろう、というのはなんとなくわかっていたのですが、その数倍は苦労しましたね。ただ、すごく濃い時間を過ごせました。やはり取り組んだことのない仕事に取り組むのは、いちばんフレッシュな気持ちで挑めます。自分も日々勉強をしながらチャレンジできたので、そういう意味では9割苦しくもあり、1割楽しかった部分もあります。

――またゲーム開発をしてみたい、という思いはありますか?

中村少人数でかなりの責任を持ってゲームを開発するというのは、本当にたいへんだということがわかりました。今後は、ゲーム業界の歯車の一部としてなら開発してみたいなと思いますが、イチからのゲーム開発は……いまはあまり考えたくないですね(苦笑)。

期間限定DEMOまで僕たちだけで作っていたので、本当に受け入れられるかが心配で心配で。DEMOで「おもしろい」と言っていただいたときは、本当にホッとしました。もうすでにおもしろいことが確立したゲームの上で、何かやるとかのほうが気が楽なんだなと実感して。だからこそ、世の中には「あのゲームに似ているな」というタイトルがちらほらあるんだなと、気持ちがわかりました(笑)。

と言いつつも、もしもう1度作るのであれば、これまでにない新しいゲームを作ってみたいです。もしくは、たとえば『スプラトゥーン』のギアをデザインさせてもらえるとか、シンプルにデザイナー業としてもゲームに関わってみたいですね!

――最後に水口さんにお聞きしたいのですが、今回の経験を経てエンハンスの今後はどうなっていくのか展望などを聞かせてください。

水口いまの時点では具体的に言えることはありませんが、とにかく『HUMANITY』が完成して、ホッとしているのが正直な気持ちです。きっと『HUMANITY』は1年程度で忘れ去られるゲームではなくて、世界中の多くの方の心に長く残り続けるゲームになると感じていますし、クリエイトモードのSTAGE CREATORがあるので長く遊んでもらえると思います。我々としても、そういった作品を今後も送り続けていきたいと思います。