光と闇。生命力溢れる少年と、突然訪れる死。レゴの生まれた国としても有名なデンマークにあるPlaydeadは、“遊び”と“死”という社名も作るタイトルも、はっきりとしたコントラストに溢れている。独特の作風で世界中で話題となったデビュー作の『LIMBO』と、2作目の『INSIDE』。この2タイトルを生んだPlaydeadは、ゲームだけでなく、会社も謎に包まれた存在だ。

「ほとんどのインタビューは受けられません」。Playdeadは自社のWebサイトにこのように掲載するほど、取材を受けることは稀だという。だが、ファミ通では、直接コンタクトを取り、Playdeadを訪問。世界を魅了した『LIMBO』と『INSIDE』の誕生秘話を始め、絶妙なレベルデザインの構築方法、そして、会社の設立とこれまでをうかがった。

Playdead特集関連記事

まずは、スタジオ代表としてクリエイティブを統括するアーント・イェンセン氏へのインタビューをお届けする。スタジオの誕生から着想の源泉、そして開発手法まで、たっぷりとお話をうかがう中で見えてきたのは、何よりも創作を最優先させ、時間をかけてじっくりとイメージを具現化させていくという、独自の思想だった。国内のゲーム開発ではおそらく絶対に真似ができないようなゲーム制作方法を実践し、一歩ずつ進む彼らのスタンスとポリシーとは。

アーント・イェンセン

アーント・イェンセン氏(文中はアーント)Playdead創立者で、CEOと作品のディレクションを担当。

マッツ・ヴィブロー

マッツ・ヴィブロー氏(文中はマッツ)Playdeadのプロデューサーとして、社内スタッフを取りまとめる。

「歴史の始まりも、モノトーンの絵から」

――まずは、Playdeadという会社を設立したきっかけから教えてください。

アーント 2004年より前、私はデンマークのフィルムスクールにいたのですが、そこでアニメーターの手伝いをしていました。その際に、いまもPlaydeadで働いているモーテン(・クリスチャン・ブラムセン氏。おもにアートワークを担当)と出会ったのです。その出会いがきっかけで、『LIMBO』の原型となるプロジェクトの世界観を表現するための、さまざまなコンセプトやアイデアを描き始めました。その絵はとても長い期間、時間をかけて丁寧に描いていて。それが最終的にどんなコンテンツになるのかわからないまま、アニメーションのプロジェクトとして取り組みました。

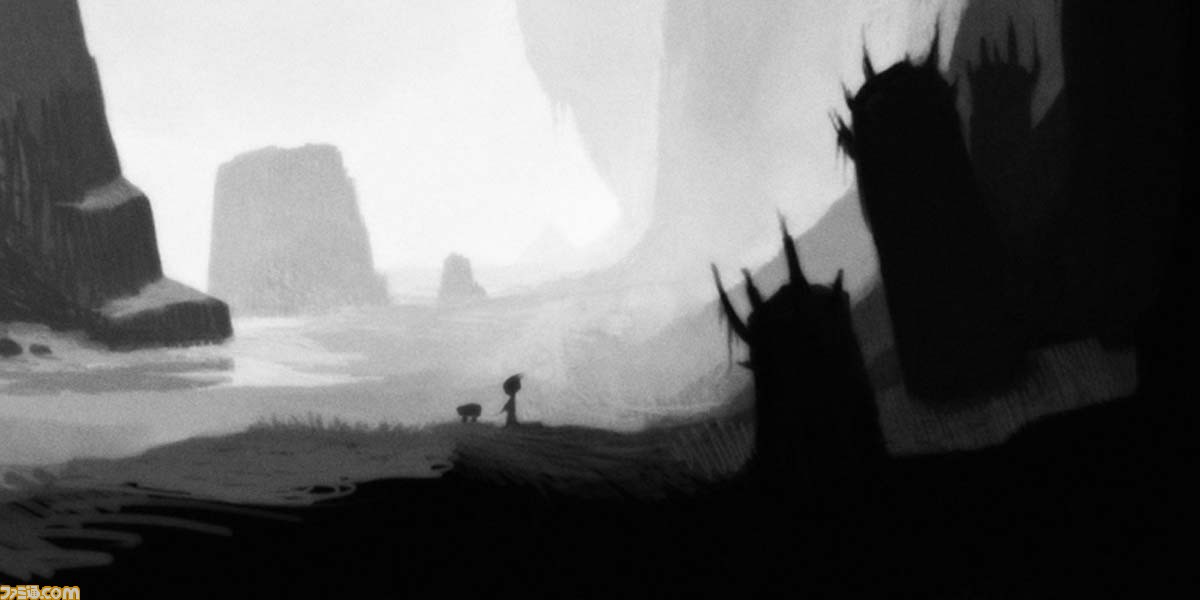

マッツ この絵(上に掲載したモノトーンのイラスト)は、アーントがPlaydeadについて話をするときに非常に大切にしているものなんですよ。まさにゲーム制作のきっかけなんだよね。

アーント そう。このイメージは、いまでもとても大事にしていて、いつでも見返せるように保存しています。長いあいだコンセプトやアイデアを描いてきたとお話しましたが、それは、当時制作を手伝ってくれる人を探していたものの、まるで見つからなかったからなんです。デンマークのゲーム関係者が集まるフォーラムに、企画書やコンセプトアートなどを掲載して、人材募集をかけたりもしていたのですが……なかなか難しく。

マッツ でも、そのフォーラムでの行動が後につながって、とても話題になったから、決してムダではなかったよね。

アーント あのときは驚いたよ。フォーラムでの呼び掛けを目に止めた友人が、「コンセプトのアイデアをアメリカにいる知り合いのブロガーに渡してもいいか」と聞いてきたので、「どうぞ」と、まるごと渡したのです。そうしたら、そのブロガーが書いてくれた記事がReddit(※アメリカ最大級のソーシャルニュースサイト)で取り上げられて。一週間で100万回以上の閲覧がありました。

――それはすごい反響ですね!

アーント サイトのトップに掲載されたことから大きな話題を呼んだようで、その後、さまざまなパブリッシャーから私のところにコンタクトがあって。一気に『LIMBO』に注目が集まったのです。そのときは、プロジェクト名として、“LIMBOS(リンボス)”という名前で呼んでいました。別段、私もモーテンもキリスト教に興味があったわけではないのですが、“辺獄”というこの世とあの世の境界のような、あいまいな世界には興味があって。

――アーントさんとモーテンさんのふたりだけで、『LIMBO』として完成に向けて進めていくのはたいへんだったのではないのでしょうか。

アーント そうです。ですので、まずは権利を守らなくてはいけないと思い、弁護士を雇ってPlaydeadを会社化しました。

「お金が欲しいだけの人たちとは決別しました」

――権利を守るためにPlaydeadは会社になったのですか?

アーント ええ。会社化したタイミングで数人のスタッフが合流してきて。彼らが開発を進めていく最初のフェイズを助けてくれたおかげで、“LIMBOS”は次第にカタチになっていきました。

――会社化したPlaydeadとパブリッシャー間で、“LIMBOS”をどのように世の中に送り出そうとしたのでしょう。

アーント じつは、会社化してからというもの、1年くらいのあいだ、いくつかの大きなパブリッシャーとリリースについて話をしたのですが……。けっきょくすべてお断りしました。

――すべて断った……なぜその決断を?

アーント 最終的にパブリッシャーはIP(知的財産)が欲しいだけだとわかったのです。でも、“LIMBOS”は私にとって子どもみたいなものですから、引き渡したくなかった。

マッツ そこで我々は、このプロジェクトを自力で世の中に説明するために、1分のムービーを作りました。アニメーションや音響の制作も自分たちで行って、もう一度、フォーラムにムービーを掲載して、手伝ってくれる人を探すことにしたのです。

アーント それが2006年に発表した映像です。このビデオを作った段階で、名称を“LIMBOS”から『LIMBO』にしました。この発表の反響はさらに大きく、多くのパブリッシャーを含め、さまざまな人からコンタクトがありましたが、この時点では、まだ動画であってゲームではありませんでした。ここでもまたパブリッシャーからのお話はすべて断ったのですが、とはいえゲーム制作にはやはりお金が必要です。そこで、投資家の人たちと話を始めることにしたのです。

マッツ ちなみに『LIMBO』を作るのには、200万ドル(日本円で約2億円)程度の予算がかかっています。いまから考えると、ゲーム制作にしてはそこまでの大金ではないのですが、当時の我々にはとてもそんなお金はなかったので、投資家の協力が必要でした。

――投資家の協力を得て、ついに『LIMBO』がゲームになっていくのですね。

アーント ……だとよかったのですが、そうではありませんでした。

――え!?

アーント 投資家にプロジェクトに入ってもらうというのは、いま思えば考えが甘かったと思います。私たちが関わった投資家は、お金にしか興味がなかったのです。そのことを、その後に痛みのある経験として……さまざまなことを学びました。とくに思い知ったのが、投資家にプロジェクトに参加してもらうのは簡単ですが、出ていってもらうことはとてもたいへんだということでした。

――ああ、なるほど……。Playdeadが目指す、純粋に作品のクオリティーだけを追求して作るという行為と、お金を集めるといったビジネス的な側面の両立は非常に困難なことですよね。結果的に、そういった投資家とは袂を分かったのですか?

アーント はい。ですから、IPだけを欲しがる人たちや、お金だけを欲しがる人たちと決別して進めることにしました。『LIMBO』だけでなく『INSIDE』の開発でも言えることだったのですが、我々は、ゲーム制作でもっとも大切なこととは、“クリエイティブな面についてのすべてをコントロールできて、そして決断できること”だと考えています。結果的に、2010年に『LIMBO』を発売したときに大きな注目をいただけたことで、経済的にも会社は非常にうまくいくようになりました。以前は、投資家に入ってもらったことで、彼らの意見に左右される状況が起こったりして悩んだことも多かったのですが、現在は自分たちの稼いだお金ですべてのクリエイティブをコントロールできる状態になっているので、とてもいい環境になったと思います。

――なるほど。結果的に成功して、いまは理想的と言える状態になっていますが、そもそも『LIMBO』の開発当時は、予算を確保して『LIMBO』を完成させれば、高い評価を受けるはずだという自信はあったのでしょうか。

アーント 『LIMBO』はいままでにないタイプの作品で、リリースをすれば誰かの注目を集めるだろうという自信はありました。それでも、これほど多くの人に受け入れられるとは、思いもしなかったです。