『ICO』、『ワンダと巨像』、『人喰いの大鷲トリコ』を手掛けたゲームデザイナー上田文人氏。そして、『LIMBO』、『INSIDE』を生み出したデンマークの開発会社、PlaydeadのArnt Jensen氏。説明のないゲームを作り続ける上田氏とArnt氏。ふたりのクリエイティブの共通点とは? 2017年9月、Arnt氏来日のタイミングに合わせて言葉を交わしていただいた。

――Arntさんは日本に来られたのは初めてなのでしょうか?

Arnt Jensen氏(以下Arnt) 今回で2回目です。6~7年前に『LIMBO』が発売されたタイミングで日本に来たことがあります。今回は日本ゲーム大賞2017 ゲームデザイナーズ賞を受賞したとご連絡をいただき、授賞式に参加するために日本に来ました。

――上田さんとは以前から交流があったのでしょうか。

上田文人氏(以下、上田) 初めてお会いしたのは、2017年5月にスウェーデンで開催されたノルディックゲームというイベントのときです。イベントで講演する機会があったのですが、Playdeadのゲームが好きだったこともあり、スタジオを見学させていただいたんです。その際に初めてお会いしました。じつはそのときに「『INSIDE』は日本のゲームデザイナーの方たちも評価している」と伝えたんです。

――上田さんから連絡を受けたときは驚かれましたか?

Arnt氏 長いあいだ上田さんが作られたゲームのファンで、ずっとプレイしていましたし、自分のことを知ってくれていたとわかったときにはとても驚きました。

――お互いのタイトルについて、印象をお聞かせください。

上田 すごく簡単に言うと「好みのゲーム」。海外ですと“シネマティックプラットフォーム”と言うのでしょうか。『LIMBO』も『INSIDE』も悔しくなるくらい「こういうゲームを自分でも作ってみたいな」と思っていました。ただ、日本ではこのような2Dに特化したゲームを作るのはなかなか難しい。完成度を高くしたうえで、アート性とビジネスの両方を成功させる、というのは自分がやりたかったことでもあるんですよね。そういう意味でも『LIMBO』のときから気になっていたんです。

――驚きとしては『LIMBO』と『INSIDE』ではどちらが強かったのですか?

上田 どちらもですね。どちらが、というのはなくて、当然最初に驚きを受けたのは『LIMBO』なんですが、2作目の『INSIDE』も『LIMBO』とはまったく違うわけではないんだけど、ちゃんと新鮮味があり。でも「『LIMBO』を作ったスタジオのタイトルなんだな」と最初に見た瞬間にわかる、“色”みたいなものもあって。

Arnt 『ICO』は若いときからプレイさせていただいていて、シンプルで美しくて……。……感極まってしゃべれなくなってしまいましたけど、ものすごく強い印象を受けました。何回もプレイしたのですが、その中に世界があって。いろいろなことを言ってくるゲームは多いですが、『ICO』の場合はその中に入り込んで、純粋に、ほかのジャマなことは何もなく、美しい世界に浸れる。だから何度もプレイしたんだと思います。

――おふたりの年齢は近いのですか?

上田 Arntさんの年齢は知らないんですけど、若いころに『ICO』をやったということは……。

Arnt 1971年生まれです。

上田 ほとんどいっしょですね。僕は1970年生まれですから。仕事柄、いろいろなゲームをやらなくてはいけないんですけど、ほとんどのゲームの場合、デザインだったり、構造のほうが気になってしまって、ひとりのゲームプレイヤーとしてゲームを楽しむことがほとんどできないんですよね。そういった状況の中で、自分がゲームプレイヤーとして楽しめた、数少ないタイトルとして『LIMBO』があったし、『INSIDE』があったんです。

Arnt 私も同じです。発売されるゲームは手当たり次第遊ぶようにしていて、やはりそこではどのようなメカニックで作られているのかなどを考えながらプレイすることが多いんですけど、上田さんのゲームはシンプルに美しい世界へ自分が入り込める。ほかのゲームをプレイするときとは、まったく違いますね。

上田 そう思っていただけるのはうれしいですね。

――『LIMBO』、『INSIDE』を作られるうえで、『ICO』の体験に影響を受けている部分はあったのでしょうか。

Arnt 多大な影響を受けていて、すごくインスパイアされました。「こういう風に美しいものを芸術的に作っていいんだ」という自信というか、保証してもらったような気になったというのがベースにあります。ゲームの中にリアルな世界があり、まったく別の世界が存在している。『ICO』の中ではそれが実現されていたわけです。それは自分が作りたいと思っていたものとまったく同じでした。

上田 まさに僕も『LIMBO』と『INSIDE』から、そういったことを感じました。しかも、ゲームデザイナーズ賞を受賞したように、世界中で評価されていて、売れている。プレイバリューがものすごくあるとか、アイテムがものすごく出てくるとか、そういう方向じゃなくてもよろこんでくれるプレイヤーがいるんだな、評価してくれるプレイヤーがいるんだなと。『LIMBO』や『INSIDE』へのリアクションを見ていると勇気づけられますね。

Arnt 好きなことをやってデンマークで少し売れる、というだけでは自分のやりたいことができませんので、アメリカやヨーロッパで成功するということも大切だと思っています。

――おふたりは年代が近いということですが、ゲームや映画、美術や音楽で影響を受けたものはありますか?

Arnt 映画をよく観ますね。とくに若いころからヨーロッパの映画をよく観ています。アメリカの映画もたくさんありますが、アメリカ映画は監督が作ってはいるものの、結末をどうするかというのは、プロデューサーとか、お金を持っている人たちが決めることが多いですよね。一方、ヨーロッパの映画はそれに比べると監督のやりたいことを最後まで実現している。そういったところに影響を受けていると思います。ゲームももちろん数多く遊んでいて、上田さんのゲームにもすごく影響を受けていますし、『Half-Life(ハーフライフ)』(※1)や『バイオハザード』、『ゼルダの伝説』からも刺激を受けています。

※1……Half-Life(ハーフライフ):1998年にSierraから発売されたFPS。開発はValve Software。

上田 いま挙げられたタイトルは、すごくしっくりくる気がします。Playdeadのゲームは、それらのタイトルがミックスされたような表現ですよね。『LIMBO』も『INSIDE』も手触り感は任天堂っぽい感じがありますし、世界観は『Half-Life(ハーフライフ)』に通じるところがあったり。僕は『Another World(アナザーワールド)』(※2)や『Prince of Persia(プリンス・オブ・ペルシャ)』(※3)、『Flashback(フラッシュバック)』(※4)など、2Dだけど動きがリアルなゲームが好きなんですが、Arntさんもそういった表現が好きなんでしょうか? それとも自分たちが持っている技術力との兼ね合いで、あのような表現を選んでいるのでしょうか?

※2……Another World:1991年、フランスのゲームメーカーDelphine Software Internationalが開発を手掛けたAmiga用アクションアドベンチャーゲーム。北米版のタイトルは『Out of This World』、日本版タイトルは『アウターワールド』。

※3……Prince of Persia:1989年、アメリカのBrøderbund社から発売されたApple II用アクションゲーム。

※4……Flashback:1992年、Delphine Software Internationalが開発を手掛けたAmiga用アクションゲーム。

Arnt スタジオの能力について話させていただくと、すべての要素が同様で、どれがいちばん大切というのはなくて、いろいろな要素の完成度を高くしたいと考えています。だから時間がかかるんですけど、Playdeadが作っている2Dのゲームがなぜ完成されているのかというと、すごく優秀なアニメーターがスタジオにいるからなんです。「こういうものを作りましょう」とアニメ―ターが作ってみんなに見せて、それに近づけようと一生懸命ゲームを作っていくというスタイルでやっています。どのような才能を、どうスタジオの中で当てはめていくのかというのは非常に重要だと思っています。『LIMBO』については、もちろんひとりで初めたというのもありますが、そんなに大きなものを作れる力はなかったので、あのようなスタイルとなりました。

上田 これからも2Dのゲームしか作らないというわけではなくて、スタッフィングによってはまた違う方向性のゲームを作るということですね。

Arnt いい人が集まってくれたら、やりたいことも野望も大きくなっていくので、制限しているわけではありません。上田さんにお聞きしたいのですが、『ワンダと巨像』のトレーラーを最初に観たときのことをいまでも鮮明に覚えているんですけど、描かれている世界が非常に大きくて、「これをどうやって実現するんだろう」と感じたんですね。すごく大きなプロジェクトに見えたんです。それをやろうと決めたのは勇気がいる決断だったと思うのですが、どのように始まったものなんですか。

上田 先ほどArntさんが言っていたことに近いのですが、もともと『ICO』を作ったときはあまりスタッフがいなくて、技術力もどのくらいあるのかわからない中で作ったんです。そんな状況なので、背景もリアルタイムレンダリングではなくプリレンダを想定して、静止画にちょっとカメラが動くぐらいだったら、それほど高い技術がなくてもできるんじゃないか、というところからスタートしていて。『ICO』は最終的にはリアルタイムで表現ができて、かつその後に優秀なスタッフが集まってくれたこともあり、つぎはもう少し技術的に高いものにチャレンジしようと『ワンダと巨像』を作ることにしたんです。だから最初からあのようなものを作ろうとしていたかというとそうではなくて、そのときどきのスタッフィングに合わせて、その中でいちばん完成度の高いものをイメージして作っています。Arntさんは自分の作りたいものと完成度のバランスは、どちらを優先しているんですか。説明するのは難しいと思うのですが、僕の印象では完成度なのかと感じました。

Arnt 最初から「これが完成したものだ」というビジョンがあるかと言われるとそうではなくて、プロセスの中で「これはいい」とか、「これは重要じゃないから外してしまおう」とか、そういうことをやりながら最終的な形に近づいていくという説明のほうが合っていて。最終的にどういうものに仕上がるのかというのは、漠然としたイメージはあるんですけど最初はわかっていないです。制作の過程で選択をくり返し、「こういう形だ」というのが見えてきて自分が作りたい物が決まるわけですけど、最初からあったものを作るのではなくて、決めながら最終的な形に近づけるというやりかただと思います。

――最初に思い描いたゲームのイメージをチームで共有すべく、たとえばビジュアルや映像を作ったり、文章でまとめたりなど、イメージを可視化したものを用意されるのでしょうか?

Arnt 最初にそういうものを作ってプレゼンを行うとか、そういうのはまったくなくて、始まりはいつも、自分の近い人に考えていることを話す。そこから始まっています。

上田 意外でした。そうなんですね。

Arnt だから最初はものすごくゆっくり始まりますね。考えていることを話して、違う人にも話して、だんだん話す人が増えていって、話しながら決めていきます。最初がいちばん時間がかかっていて、ちょっとアイデアを話したら誰かが何かを作って見せてくれたりとか、ほかの人の中でアイデアがどういう風に返ってくるのかというのを待つ時間もありますし、「これでいこう」と決まる瞬間までたどり着くのはけっこう時間がかかっていると思います。

上田 じゃあ明確なスタートというのはないのですか?

Arnt 始まりかたはぜんぜん違うと思います。上田さんのゲームは作りたい世界が明確にあって、それをどのように完成させようかとやってらっしゃると思うのですが、私の場合は人に話し、どういう方向にいくのかというアイデアを共有しながら始まります。ですので「今日からはこれでやるぞ」というやりかたではありませんね。

上田 僕はこれまで会社の中でゲームを作っているので、そこから予算が発生することになる明確な“始まり”がないといけなかったのですが、Arntさんのスタートは理想的ですよね。話しながらいいアイデアが出てきて、その芽を育てていくというスタイルは、いいものを作るということで言うと、ベストなやりかたなんだろうなと思います。

Arnt たぶん開発期間や予算など、いろいろなものがあって「やらなくちゃいけない」とプレッシャーを感じるほうがプロジェクトとしては進むのかもしれないな、と思うこともあります。そういう意味では理想的なやりかたではないかもしれません。

上田 でもArntさんのようなスタイルが許されるというのがいちばんいいと思います。それを許してくれる周りの人たちもいるのでしょうし、うらやましいですよね。

Arnt いまの自分のやりかたでいいと思うのは、芸術的に妥協することをしないくていいところ。デザイナーがすべてを決めるべきであって、ほかの人に自分のゲームの方向性を決められたくない。その方法が取れるというのは非常にいいことだと思いますし、ゲームというのはすべてそうあるべきだと私は信じています。妥協しないといけない、諦めないといけないということを上田さんがどのように乗り越えてこられたのかはわからないですけど、完成されたものを見ると自分が作りたいものをきちんと作られているような印象を受けます。また、もうひとつ言わせていただくと、上田さんがしたいことをさせてもらえるチームがいるというのはすごくうらやましいです。

上田 隣りの芝生は青く見える、じゃないですけども、僕からすると『LIMBO』と『INSIDE』には、まったく隙がないと感じます。作った本人にしてみると、気になるところはいろいろあるでしょうし、「ここはこうしたかった」、「直したかった」というところがたくさんあるのと同じで、僕も自分が作った物に関して言うと反省点ばかりが目につきます。

Arnt 私も『LIMBO』はやれていないことがすごくたくさんあります。『INSIDE』は『LIMBO』に比べると、もうちょっとやりたいことができた感じですね。『LIMBO』のときは予算が限られていて……。エンディングはもう少し長いシークエンスで作りたかった。アイデアはあったんですけど、限られた中でやらなければいけないという制約があったので、あのような形で終わっているんですけど。

上田 『LIMBO』をプレイして、そう感じることはありませんでした。

Arnt 自分でもうまくやったなと思っているのは、エンディングのシークエンスは早い段階で作っていたんです。開発当初は作るのにすごく時間がかかっていたんですけど、最後は一気に完成させることができました。

――おふたりのタイトルは言葉による説明を極力省いているところが共通している点として挙げられると思いますが……。

Arnt ひとりのプレイヤーとして見たときに、いろいろ言ってくるゲームが大嫌いなんです。説明されるのがイヤなんですね。自分が作るゲームの中で気をつけているのは、ヒントの出しかた。いかにうまくプレイヤーにヒントを出していくかというところに注意を払っています。ヒントがなさ過ぎると難しくなってしまうので、そのバランスはすごく心がけてやっています。よくやるのは、戻って見たときに「ここに何が隠れているのかな」と感じられるようにすること。上田さんのゲームは、もう一度プレイしたときにまた違ったものが見えてくるのがおもしろいと思います。

上田 僕の場合はゲームでしか表現できないものを意識すると必然的にそうなっているというのがあって。言葉を使うにしても、なにかプレイヤーに伝えるにしても、プレイヤーが持っている記憶であったり、想像力を刺激するような膨らみのあるモチーフだったり、含みがたくさんあるような言葉を選ぶようにしています。

Arnt 本当におっしゃる通りだと思います。

上田 あまり多くを説明せず、少ない情報の中でイマジネーションを広げてもらうというのは、デンマーク的な表現だったりするのでしょうか? 日本では俳句であったり、そのような表現方法は多くあると思うんですけど。

Arnt おそらく、デンマークでというより、ヨーロッパ全体でもそうですし、すべてを語らない表現方法というのは無意識的なものというよりは芸術的な選択方法があると思っていて。デヴィッド・リンチのように、アメリカの監督でも説明しない作品もありますから、そのような表現方法を選択するかしないか、ということのような気がします。

上田 いま作られているタイトルは、どれぐらい情報を公開されているのですか?

Arnt Playdeadの公式Twitterでコンセプトアートを1枚公開しています。

Thanks for your warm reception of INSIDE. Since release, Playdead founder Arnt Jensen and the team have been workin… https://t.co/9gANy53WDF

— Playdead (@Playdead)

2017-01-20 23:46:42

上田 拝見しましたけど、まだあの画像だけなんですね。

Arnt サードパーソンのオープンワールドゲームなんですが、何もしゃべらないと決めているわけではなく、まだ本当に始まりの段階なので正式に発表していないんです。

上田 じゃあ、あまり聞かないほうがいいですね。

Arnt 自信を持って発表できるまではそうですね。

上田 僕が新しく何か作るとして、いちばん意識しているのは、自分が体験してみたいとか、自分が遊んでみたいという気持ちに正直に作ると決めているのですが、いま作っているものに関して、作るうえでの気持ちをどのように持っていらっしゃるんですか?

Arnt 上田さんと同じで、自分たちでゲームを体験しながら作っています。すでにあるようなものを作ってもしょうがないので、「やりたかったことはこれか」というのを確認しながら前に進んでいます。それはけっきょく自分がやりたいことを見つけるプロセスにも似ているんですけど、そういう風にやっていきたいと思っています。最初はよくわかっていないんですけど、新しいものを発見していく。自分の中にある、ぼんやりとしたものがだんだん形になって作られていくという、何もないところに新しいものを生み出せるというのはモチベーションになります。非常に集中すれば「決めないといけない」というときにはちゃんと決まるものだと思っています。自然な流れでいろいろなものが決まって前に進んでいくのがいちばんいいと思いますね。

Playdead作品紹介

Playdeadが開発を手掛けた横スクロールアクション。2010年にXbox 360用ソフトとしてXbox Liveにてリリース。その後、Microsoft Windows、プレイステーション3、OS X、プレイステーション Vita、iOS、プレイステーション4、Android用がリリースされた。主人公を操作し、モノトーンで描かれた世界を進んでいくというアクションゲームだが、敵を倒すことよりもパズルの要素が強く、罠を回避しながら行く手を阻む仕掛けを解いていくことになる。環境音のみが響き渡るモノトーンの世界は、独特の幻想的な雰囲気を有している。

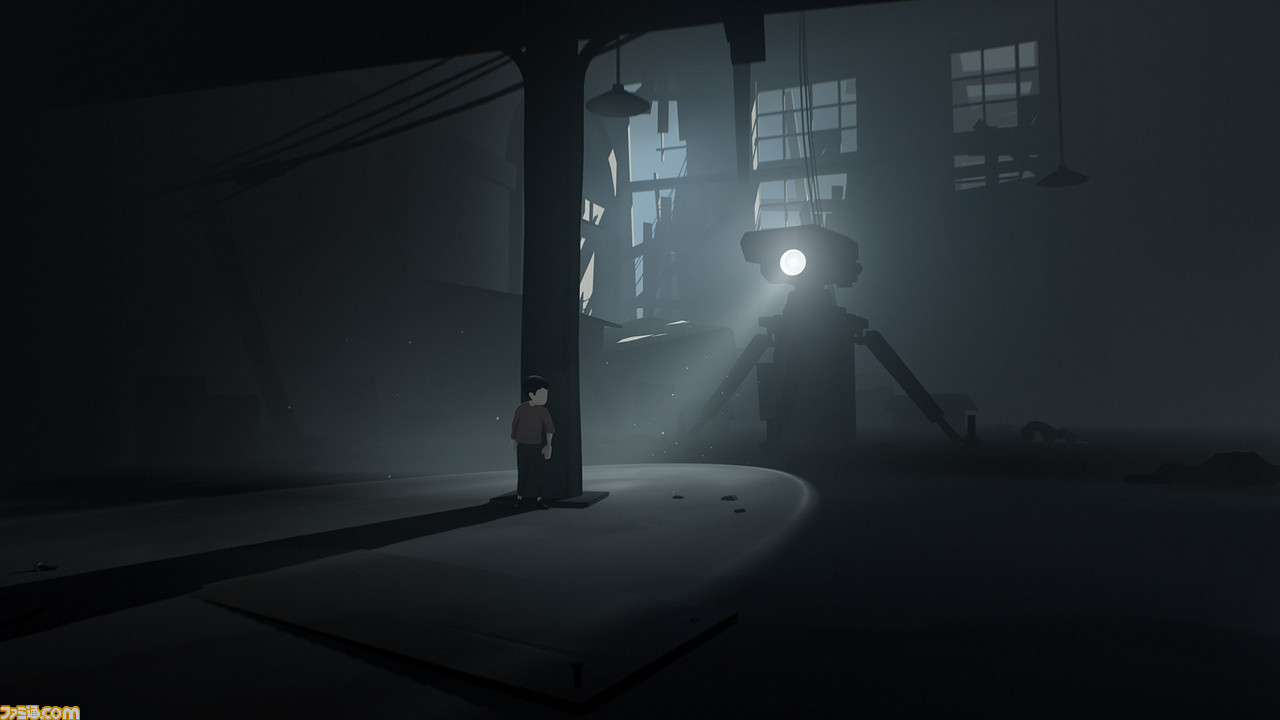

2016年に発売された、Xbox One、プレイステーション4、 Microsoft Windows用ソフト。ゲーム内にはストーリーの説明やセリフといったテキストは一切なく、目の前で展開する出来事の解釈はプレイヤーに委ねられる。海外で数多くの賞を受賞しており、2017年英国アカデミー賞では、ゲームデザイン賞、美術賞、ナラティブ賞、新規IP賞の4冠を達成。

上田文人氏作品紹介

『ICO(イコ)』

2001年、ソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア)から発売されたプレイステーション2用ソフト。古城に取り残されたツノの生えた少年イコ。そこで出会った謎の少女ヨルダ。手をつなぎ、パズルのような仕掛けを解きながら城からの脱出を目指す。プレイステーション3用ソフトとしてHDリマスター版が2011年に発売。ダウンロード版は2012年に発売された。

『ワンダと巨像』

ソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア)から2005年に発売されたプレイステーション2用ソフト。禁忌の地を訪れた、青年ワンダと愛馬アグロ。魂を失った少女を目覚めさせるため、ふたりは神々しさと獣のような荒々しさを兼ね備えた、圧倒的な存在感を誇る"巨像"に戦いを挑んでいく。巨像の体にしがみつき、よじ上り、剣を突き刺すという、ムダなものを削ぎ落した迫力ある戦闘がプレイする者の心に残る。プレイステーション3用ソフトとしてHDリマスター版が2011年に発売。ダウンロード版は2012年に発売された。また、リメイクとなるプレイステーション4版が2018年2月8日に発売予定となっている。

『人喰いの大鷲トリコ』

ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジアから2016年に発売されたプレイステーション4用ソフト。少年と“トリコ”と呼ばれる巨獣。ともに行動するはずのないひとりと一匹が、忘れ去られた遺跡からの脱出を目指すアクション・アドベンチャー。