水谷氏が明かす、PLAYISMの現状と今後の展望

国内外の良質なインディーゲームを発掘・発信するプラットフォームのPLAYISM。2017年5月11日に設立して6年を迎え、ますます元気なPLAYISMの現状と今後の戦略について、運営元であるアクティブゲーミングメディアの水谷俊次氏に聞いた。

アクティブゲーミングメディア

水谷俊次氏

PLAYISM設立時からの中心メンバー。アクティブゲーミングメディアの代表イバイ・アメストイ氏から全幅の信頼を受けて実務面を一任され、広報からリリースタイトルの選定まで幅広い業務をこなす。

■アクティブゲーミングメディアとは?

大阪市内のビジネス街の一角に本社オフィスを構える。2007年に設立されたアクティブゲーミングメディアは、もともとはゲームの翻訳やローカライズを専門に手掛ける会社だったが、徐々に事業を拡大し、現在はPLAYISMブランドによるゲームパブリッシングや、社内チームによるゲーム開発など、多言語圏展開を前提とした各種事業を行う。

インディーゲームの“こうなればいいな”を実現してきた6年間

――PLAYISM設立から丸6年ということで、これまでの活動を振り返ってみての率直な感想を。

水谷 明確な戦略というのはとくになくて、生存競争を日々戦っている感じですね(笑)。

――生存競争、ですか。それは何に対しての?

水谷 市場というか……存在意義ですよね。僕らの目標は、インディーゲームのポテンシャルを最大限に引き出すことなんです。“このタイトルは本来ここまで広がるべきだろう”というラインまでは売っていきたいというところで、最初は、海外のインディーゲームを日本のPCプラットフォームで販売することからスタートしました。ただ、日本のPCゲーム市場は当時からとても小さく、それだけではやっていけなかった。アメリカやヨーロッパには大きな市場があることはわかっていたので、逆に日本から世界に向かおうと、『LA-MULANA』(NIGORO)のSteamストアでのリリースや、続編の『LA-MULANA2』のKickstarterプロジェクトを展開したりしてきました。そうしているうちに、デベロッパーの方から「PCだけではなく家庭用ゲーム機でもやりたい」との相談を受け、コンシューマー展開も視野に入れて……とやっているうちに、プラットフォームや国に関係なくタイトルをリリースできる体制が否応なしに整っていった感じです。

――インディーゲームのデベロッパーやファンの要望に応えつつ、いかにビジネスとして成立させていくかに腐心してきた結果だということですか?

水谷 最初の3年間くらいは、とくにそんな感じでしたね。「こうなればいいな」という目標をクリアーするための明確な壁があって、それをひとつずつ越えてきた印象です。そうしているうちに、あらかた壁がなくなって、さあつぎはどうしようかなと(笑)。

――その模索の結果のひとつが、コンシューマー用パッケージ版リリース……ということですね。

水谷 ノウハウなしの状態から手さぐりで始めたのですが、何とかなりました(笑)。コンシューマーのパッケージ版は、単純に金銭面でも個人で参入しがたいところではあります。この仕組みを作れたことで、本当にいいゲームを作るデベロッパーさんが出てきた時に、パッケージ版リリースにサポートも含めて、最大限に近い形で、やれることはできるようにはなったかなという気はしています。

――パッケージ版の製作にあたって苦労した点は?

水谷 シンプルに、面倒くさいです(笑)。CEROの審査とか、(マニュアルなどの)印刷物とか、流通をどうするかとか……。

――2017年3月に第1弾としてリリースされた、プレイステーション4版『クロワルール・シグマ』の反響はいかがでしたか?

水谷 僕も含めてですけど、パッケージ版がお店に並んでいるのを見て「感動した」という声を多数いただきました。コミケ発のタイトルがVR対応でコンシューマーのパッケージソフトになったというのは、感慨深いと言えば感慨深いですね。新しい人も手に取ってもらえて、改めて“小粒で良質なタイトル”という評価をいただけたのかなと思います。

――少し前にリリースしたタイトルも、見せかた次第でまた違うアプローチができると。

水谷 違うチャンネルに届いたというか、いまかで知らなかった人に届くすべとして、パッケージはおもしろいかもしれないと思いました。

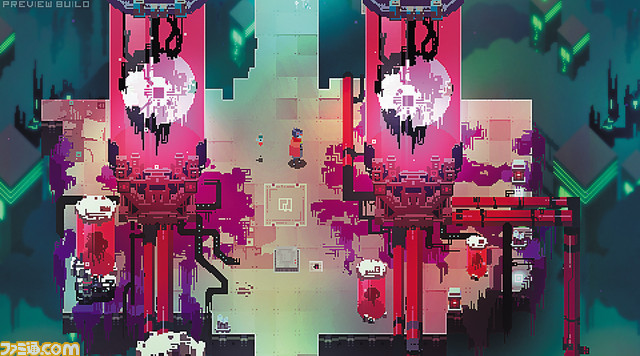

――5月下旬にはパッケージ第2弾『Hyper Light Drifter』が控えていますね(※インタビューを行なったのは2017年4月下旬)。

水谷 『Hyper Light Drifter』は2016年にリリースされたインディーゲームの中では、僕は最高峰のタイトルだと思っています。2014年にKickstarterを始めた時から注目していたタイトルが、まさかうちのマークがついたパッケージで出るなんて……うれしいですね。いわゆる2DドットのアクションRPGなので、とくに昔スーパーファミコンとかのゲームをプレイされていた方に遊んでいただきたいです。

――これからも、パッケージ版はどんどん出ると思ってよいのでしょうか?

水谷 はい。現時点でも、予定しているものはいくつかあります。

――PLAYISMも、いよいよパブリッシャーとしての色合いを強めていくということですね。

水谷 そこが正直、悩んでいるところでもあるんです。

――あれ? てっきりパブリッシャーしてやっていくことが目指していたところだったのかと思っていました。

水谷 すでに立派なパブリッシャーさんがいるところに、まともに勝負を仕掛けるのもいかがなものかと……。“PLAYISMだからこそ”という、プラスの要素が何かないといけないんだろうなっていうのは、感じます。

――デベロッパーでもパブリッシャーでもない、PLAYISM独自の立ち位置となると……。

水谷 こういうことを突き詰めていくと、ゲームをプロデュースするみたいな方向になってくるんですよね。僕らはインディーゲームを応援することで、新しいエンターテイメントの創出に携わってきたので、何かほかの新しいスタイルを探す必要があります。このままの流れで、パブリッシャーのひとつに収まるというのは、あまり得策じゃないなと思ってはいます。「じゃあこれからどうするの?」と言われると……難しいですね(笑)。

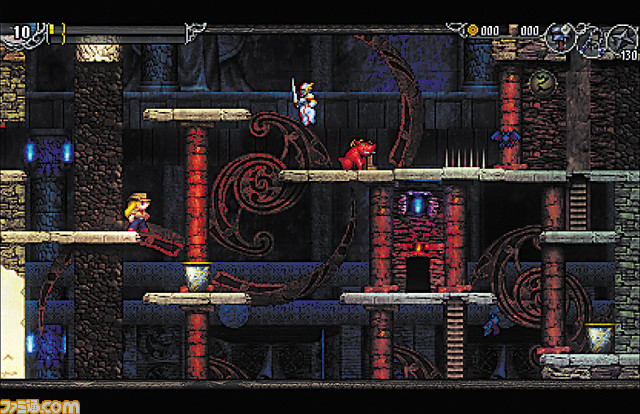

(左)を皮切りにパッケージ版の販売を開始。

インディーゲーム業界は取った取られたが当たり前!?

――インディーゲームを取り巻く環境の向上に務めると同時に、いかに自社の独自性を打ち出していくか、というのはなかなかハードですね。

水谷 そうですね。うちが当初からやっているインディーゲームのローカライズ事業に関しても、架け橋ゲームズさんとか8-4(ハチノヨン)さんとか、とても優秀なところがいっぱいいらっしゃるので。

――実際のところ、ローカライズやパブリッシングするタイトルの取り合いみたいなこともあるのでしょうか。

水谷 もうメチャクチャあります(笑)。大きな会社と競合した時は、なかなか難しいですね。デベロッパーさん側も、仁義で付きあってくださるところももちろんありますし、タイトルごとにパブリッシャーを選択する方もいらっしゃるので、こればかりはケースバイケースです。

――やりとりが印象に残っているタイトルは?

水谷 やっぱり『Downwell』ですね。僕がたまたまTwitterでスクリーンショットを見た瞬間、「これをPC版で出してほしい」と連絡しました。(作者の)もっぴん君がPLAYISMのことを知っていて、「じゃあ、ぜひ」となった1週間後に、Devolver Digital(※アメリカの大手インディーゲームパブリッシャー)が彼に連絡して……。

――けっきょく『Downwell』はDevolver Digitalからリリースされましたね。

水谷 もっぴん君からは「すみません、僕、Devolver Digitalがずっと好きだったんです」と連絡がきました。取れなかったのは残念でしたが、日本のゲーム開発素人の学生が作ったゲームがDevolver Digitalから出るというのは、いち個人として「それはおもしろい」と言わざるを得なかった。こういうことはよくあるんです。

――なるほど。興味深いですね……。もうちょっとうかがいたいのですが、このあたりにしておいて(笑)、ゲームのローカライズの実情に関するお話を伺います。たとえば、ローカライズの品質によって、その作品の評価が変わってくるということはあるのでしょうか?

水谷 それはやっぱりありますね。うちに関しては“原作のポテンシャルをそのまま出す”という方針のもと、一定のクオリティーを保てていると思っています。

――そこをキープできるかは、翻訳に携わるスタッフの“質”でしょうか? それとも“量”でしょうか?

水谷 質ですね。やっぱり、いい翻訳者さんを捕まえられるかどうかじゃないでしょうか(笑)。

――さらに突っ込んで伺ってしまいますが、翻訳者さんは社内に置いているのですか?

水谷 社内スタッフもいますが、けっきょくいまは外部の方が多いですね。

――ということは、日本各地、世界各地でフリーで活動されている翻訳家さんの争奪戦も行われていそうですね。

水谷 (苦笑)。ある程度規模の大きい作品の場合はこちら側のマネジメントにかかってくる割合も大きくなるのですが、やっぱり、個々の翻訳者さんの能力あってこそですね。昔、本当に予算がなかった時、とにかく安く請けてくれる方に頼んだことがあったのですが、ネット翻訳サービスで出力されたままの文章を送られたことがありました。

――(笑)。

水谷 けっきょくいちから全部書き直すことになって……あれはちょっと辛かったですね(笑)。

――それは極端なケースとしても、人によって翻訳の良し悪しがどういった感じで出るかというのは、興味が沸くところではあります。

水谷 そこは、ゲーム内で違和感なく機能する語句に置き換えられるかとか、インディーゲームがどういうものなのかという背景を押さえているかによりますね。。

――そこをきっちりクリアーできている方は、だいぶ限られているような。

水谷 本当に少ないんです。だから取り合いになるんだと思います。

応募タイトルの中から選考するポイントは“最初の3分間”!?

――デベロッパー側からPLAYISMに協力してほしいという問い合わせは、けっこうあるのでしょうか?

水谷 それは随時あります。

――日本での展開に前向きな海外デベロッパーさんも、いらっしゃるのでしょうか?

水谷 「どうしても日本で出したい」と言ってくれる方もいるのですが……ぶっちゃけた話、市場としての興味は、総じて薄い印象です。

――ああ、たとえば、影響を受けた昔の日本のゲームへの恩返しというか、そんな日本でリリースすることが、自分自身のマイルストーンのひとつみたいな。

水谷 そうそう、そうです。自分のゲームを日本の人にも遊んでほしいという、本当にそういう純粋な気持ちですね。日本で出したら売れるだろうから、という理由で日本ローカライズするところは少ないと思います。

――逆に、「自分のゲームをどうしても世界に発信したい!」という日本のデベロッパーさんも多いのでしょうか?

水谷 最初にお話しした通り、日本の市場は小さいので、欧米で売ったほうが見返りが遥かに大きい……ということでの問い合わせはあります。コミケだけで生活できているような方は、あえて海外展開する必要は感じていないようですね。

――いろいろな応募がある中から、どういった基準でPLAYISMで扱うかを判断されているのでしょうか?

水谷 一応、いろんなデータは事前に見ます。ローカライズタイトルの場合は、未ローカライズ版が日本でどれだけ売れていて、うちがローカライズすることでこれが何パーセント増になるか……といった数値は出します。

――タイトル選定に関しては、水谷さんのチョイスで?

水谷 はい。会議形式で何回か(タイトルセレクトを)したこともあるのですが、その辺僕がダメ人間なので、我を通してしまうんです(笑)。

――それが結果的に、PLAYISMのラインアップのカラーとして出ていると思うのですが、水谷さんの中でのタイトル選定のポイントというと?

水谷 “最初の3分”ですね。その印象が良かったものは、それからもずっといいですね。

――なんと!

水谷 ゲームを送ってくださる皆さんには申し訳ない話なのですが、選定のためのプレイに、1タイトル10分以上はかけられないんです。

――これはなかなかシビアな内情ですね。“最初の3分”で、具体的に何に注目しているのでしょうか。

水谷 “独りよがり”じゃないかどうかというのは、すごく感じながら見ています。その作品が、本当に人に何かを伝えようとして作られているか──何もわからずコントローラーを持ってゲームを始めた人に興味を持たせる“サービス精神”があるか、という部分ですね。まず一瞬で判断できるのが、テキストのフォント。これといった意図も感じられずOSの標準フォントがそのまま使われていたりすると、「これは売る気がないな」と判断せざるをえません。有象無象のおもしろいゲームがあるところに「僕はこれを武器に飛び込んでいきます!」という意気込みが姿勢として見えるかどうかは、大きいですね。

――たとえ作り手のこだわりどころが別にあったとしても、それを出し惜しみしていたらしょうがない、ということですよね。

水谷 そうですね。もういきなりおもしろいし、どんどん期待を上回っておもしろくなっていくのは、そういう気持ちがこもっているからこそなんだと思いますね。

――ちなみに、水谷さんのそういうやりかたについて、イバイ氏さん(アクティブゲーミングメディア代表取締役のイバイ・アメストイ氏)さんは何か言ったりはしないのでしょうか?

水谷 昔はいろいろ言われましたが、いまは完全に任されています。

――水谷さんの思うがままでいいよ、と?

水谷 そうですね。『片道勇者』(SmokingWOLF)や『メゾン・ド・魔王』(プチデポット)を取り扱うときは、「これ、海外で売れるかね……?」なんて言っていたのですが、けっきょく、メチャクチャ売れたので。

――たしかにそれは、何も言えなくなりますね(笑)。

インディーゲームが盛り上がる土壌は、まだできたばかり!

──さまざまなデベロッパーや作品に触れてきて、国内と海外のインディーゲームで、明確な違いはあると感じますか?

水谷 海外は、クオリティーを突き詰めて完成させている印象があります。国内でも『LA-MULANA2』を4年間ずっと作り続けているNIGOROのようなデベロッパーさんもいますが、どちらかというと趣味と割りきっていたり、本業の片手間に自分たちのゲームを作っているデベロッパーさんのほうが圧倒的に多い。クリエイターを支援するファンドや国の補助が整備されていて、自分のリソースをゲーム開発に目いっぱい注ぎ込める海外のトップタイトルと比べると、国内のゲームは追いついていないどころか、どんどん離されているなと思います。

──手厳しいですが、根本的な部分ですよね。

水谷 国内のインディーゲームに足りないのは、開発へのサポート体制ではないかと思っています。個人規模のデベロッパーさんの中には、僕らが動いたことでセールスにつながり、いまもゲームを作り続けている方がいる一方で、もう作らなくなる──資金不足で作れなくなる人もいます。会社だったら、たとえひとつのプロジェクトがコケたとしても、その会社がなくなることは滅多にありませんが、インディーは1タイトルがコケると、その人のゲーム開発者としての未来が潰れてしまうこともあるので、そこは支援する立場としての責任を感じます。

──成功している人ばかりがメディアに華々しく取り上げられるけれど、それがインディーのすべてではない。

水谷 本当に“光と影”ですね。もちろん、光の人もすごい苦労していますし、やっぱり作り切れずに終わる人もいれば、作りきったけど売れなかった人もいるし……でも、それはしょうがないんです、エンターテイメントの世界では。

──インディーゲームに携わるうちに、期せずして、多くの人々の人生にも深く関わっているんですね。

水谷 こうなったらもう、いきなり方針転換はできないですよね(笑)。すべてのタイトルが大ヒットすることは現実的ではないので、そこに関しては、どんなタイトルも一定水準の成果が出るシステムを構築するところから考えないといけないと思っています。我々のような立場どうしでタイトルの奪い合いをしながら“乱獲”しているうちに、おもしろいゲームを生み出す全才能が枯渇してしまった、なんていう状態は絶対に避けなければなりません。僕らがインディーゲームを応援してきたのは「こういうゲームの作者がこういうスタイルで生きていっていいし、こういうスタイルでエンターテイメントは生まれるべき」という思いがあるからで、それが5年、10年と続いていくようにしたいからなんです。うちからはそんなに大きなお金は出せないのですが、現在、才能のあるクリエイターに「あなたのリソースをすべてぶっこんで、とにかく1本作ってほしい」という開発支援を実験的に行っています。このやりかたによって、国内タイトルのクオリティーが上がるとしたら、本格的に仕組み化していきたいですね。

──そのようなことまで取り組んでいたんですね! “PLAYISMからリリース”が、国内インディーゲームの品質保証の目安になるとしたら、デベロッパー、ユーザーともに、いろいろと可能性が広がりそうです。

水谷 そうなると嬉しいですね。個人でどのプラットフォームでもゲームを出せる環境になって、いまこそインディーゲームが盛り上がる土壌ができたと思っています。その流れの中でうちがどんな役割を担っていけるかは、つねに試行錯誤です。その一方で「PLAYISMなら買おう」という方が全世界で3万人くらいいれば、多くのデベロッパーさんがPLAYISMからリリースすることで、ゲーム開発に専念して生きていける状態になるのに……と妄想しています(笑)。

PLAYISM新作紹介

パッケージ版のリリースなど、インディーゲームの家庭用ゲーム機での展開にも積極的なPLAYISM。今後も多くのタイトルのリリースが予定されているが、今回はリリースが間近に迫っているもの、初出となるタイトル情報を中心に紹介しよう。

“破壊の美学”は、さらなる高みへ――

■BreakArts2

・対応プラットフォーム PC

・開発元 Mercury Studio

・配信日 今冬配信予定

・価格 未定

・ジャンル レース

・CERO ――

2015年にPLAYISMがパブリッシングしたスマートフォン用『BreakArts』の続編が、PCゲームとして登場する。カスタマイズしたロボットを操りたがいを攻撃しながら着順を競い合うバトルレースを、大幅にパワーアップしたビジュアルと、新アクションが導入されたユニークな操作感覚で楽しめる。 ゲームモードはオンライン、オフライン、タイムアタックの3タイプとなっている。オンラインではなんと、最大6人同時の対戦プレイも可能だ。

怪異に満ちた校舎から脱出せよ

■Detention

・対応プラットフォーム PC

・開発元 RedCandleGames

・配信日 未定

・価格 未定

・ジャンル アドベンチャー

・CERO ――

1950〜60年代の台湾を舞台にした、2Dホラーゲーム。1月に英語版と中国語版がSteamでリリースされ、大きな話題となった本作の日本語版のローカライズ&国内パブリッシングを、PLAYISMが行うことが決定した。ゲームの目的は、山奥の高校の校内に閉じ込められたふたりの生徒(男女)を操作し、異界へと変質した空間から脱出すること。じわじわと忍び寄る恐怖に怯えつつ、徐々に明らかになっていく物語世界の核心に迫ろう。

荒廃した世界の憩いの場に渦巻く人間ドラマ

■VA-11 HALL-A(ヴァルハラ)

・対応プラットフォーム プレイステーション Vita、PC

・開発元 Sukeban Games

・配信日 未定

・価格 未定

・ジャンル アドベンチャー

・CERO 17歳以上対象

荒廃した近未来世界のバー“VA-11HALL-A”のバーテンダーとなって、闇世界の住人たちとの交流を楽しむビジュアルノベル。1980〜90年代のレトロPCテイストのグラフィックと、きわどい倫理観を含むディープなサイバーパンク・ストーリーが好評を博している本作だが、その待望の日本語版が、ついにリリースされる。プレイヤーが客に提供するカクテルの種類によって分岐する物語と、そこから浮かび上がるディストピアのムードを存分に堪能しよう。

相棒のロボットとともに失踪した友人の行方を追え!!

■2064:Read Only Memories

・対応プラットフォーム プレイステーション Vita、プレイステーション4、PC

・開発元 MidBoss

・配信日 未定

・価格 未定

・ジャンル アドベンチャー

・CERO 審査予定

機械によって支配・管理された近未来のサンフランシスコを舞台にした、テキストベースのアドベンチャーゲーム。クラシカルなポイント&クリック式のUIで、トランスヒューマニズム(超人間主義)をテーマに掲げた重厚なストーリーを楽しめる。日本語版はテキストのみならず、キャラクターボイスの吹き替えも実装。過去の日本のゲームの影響を強く受けていることを公言する開発者の意図に、より近い形でプレイできると言えるだろう。