関係ありそうなティザーサイトが月曜深夜にストリーム放送を告知

1997年3月にプレイステーションで発売され、その後もさまざまなハードに移植されたKONAMIの2Dアクションゲーム『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』。“メトロイドヴァニア”(メトロイド+キャッスルヴァニアの合成語)スタイルの探索型アクションゲームの代表作として現在でも評価の高い本作を、当時共同ディレクターを務めた五十嵐孝司氏(ArtPlay代表)が2時間以上に渡って語る映像が公開中だ。

これはサンフランシスコのゲームスタジオDouble Fine ProductionのYouTubeチャンネルで公開している“Devs Play”シリーズのスペシャル版として公開されたもの(本人登場回としては『Doom』をジョン・ロメロ氏が語るものもある)。

出演者は同スタジオのシニアゲームプレイプログラマーであるAnna Kipnis氏と、五十嵐氏、そして通訳役としてベン・ジャッド氏の3人。主にKipnis氏がプレイしながら五十嵐氏が質問に答えつつ本作の開発の裏話などを明かしていくというスタイルで、五十嵐氏はすべて日本語で発言しているほか、英語での質問もジャッド氏によってほぼ日本語に訳されているので、英語がわからない人でも問題ナシ。

当時の開発チームの考えやディレクションの方向性に始まり、ボツになった仕様や個人的に気に入っている要素まで、長尺なのにダレないボリュームたっぷりの内容。五十嵐氏のようにワインでも傾けながらじっくり見て欲しいのだが、いったいどんな話がされているのか気になる人のために、箇条書きで個人的に気になった部分を前半だけでも書き出すと以下のような感じ。

―ファイルセレクト画面の曲(「祈り」)は山根ミチル氏の妹が歌って声を重ねている

―プログラマーが3人、デザイナーが2人で始まった。その後、デザイナーが2人、プログラマーが1人足されて8人の構成だった時期が長かった。開発期間は3年弱で、その間にデザインが遅れていたので、発売を遅らせる代わりに五十嵐氏ともうひとりのプログラマーが別のプロジェクトのヘルプに行き、プログラマー2人デザイナー4人で進めるという時期が1年ほどあった。最後に人がバッと入って仕上げた。

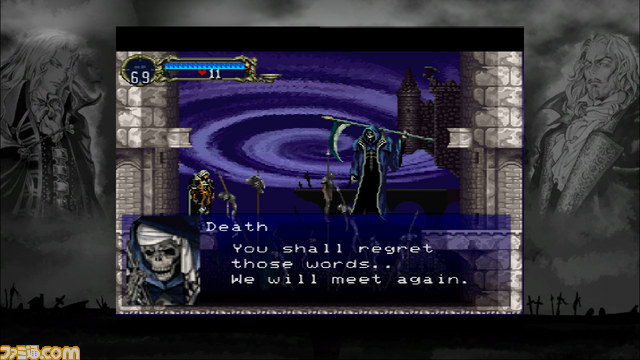

―『悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』でオープニングでいきなり死神が出てくるのを超えるインパクトを与えるためにドラキュラを出した。

―オープニング後のストーリーカットシーン部分は英語ナレーションを収録したが、出来が悪かったのでUSサイドからの要望でカットになった。

―英語がわからなかったので「お任せします」と言っていたらそういう仕上がりになった。(※英語ローカライズについてはその他多数)

―最初にアルカードが城に走り込むシーンでは手前の木にセミやカブトムシやクワガタが止まっている。そういうわけのわからない所に心血を注ぐチームだった。

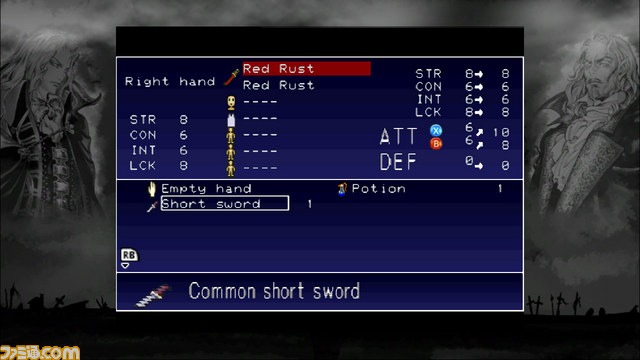

―ステータス画面はゴシックのゲームなのに装飾が何もないが、プログラマーが仮で作ったものが、時間がなかったのでそのままになった。「仮仕様は本仕様と思え(そうなった時の事を想定しておけ)」というのが教訓になった。

―中心となって企画をしていた人が「この辺はこんな感じ」という大体のマップの形と行き先などの構成を決めて、後はそれを元にデザイナー各自が面を作っていく形で、全員がレベルデザイナーのようなものだった。

―いい装備でスタートした後で死神に装備を奪われるのは、まずは気持よくプレイさせようというのと、バッドエンドを作るのが決まっていたので、最初にいい状態を見せておけば(探索して)集めてくれるんじゃないかと考えたから。

―全部を3Dゲームとして作れるなら別に3Dで作っていたかもしれないが、探索ゲームにするのは決まっていて、スタッフが2Dのエキスパートのチームなので(無理に3Dにせず)過去の知識や資産が使える方法を選んだ。プレイステーションは横幅320ドット出せるが256ドットでやっていることや、タイルパターン一個あたりで16色しか使っていないのもそういった部分。そうやって過去の資産を使った上で処理速度を上げたりして成り立っているゲームだが、3Dの演出は欲しかったのでセーブポイントなどで3D表現が入っている。

―扉から入るステージ間の通路(英語ではCDと書いてある)は、次の面を読み込んでいる。PCエンジンでCD-ROMの読み込みが遅いのは知っていたので、ロード待ちを出来るだけなくすように気をつけた。

―(メトロイドヴァニアと総称されるが、という話から)『ゼルダの伝説』のようなゲームを作りたいという話から始まった。『メトロイド』が嫌いというわけではなくて、あくまでゼルダ。

―『ときめきメモリアル』の続編のシナリオを書けと言われたが難しかったので、代わりに希望したのがこれだった。

―魔導器をオン・オフ可能にしたのは、手に入れた効果が嫌だという人もいると思ったから。手に入れた時にオンでも、自分でオフできるようにすればいいだろうと考えた。

―ボツになった必殺技に“ダークネスエッジ”というものがあった。アルカードと剣魔がふたりで(それぞれ)「切り刻まれて」「死ね」(一緒に)「ダークネスエッジ!」と技名を叫ぶ音声は収録したが、技が決まらなかったので使わなかった。

―ドラキュラの息子なら自分の部屋があるだろうと思って、アルカードの部屋を作るというアイデアがあった。スケルトンカーペンターを取ると部屋が増築されていき、城の中に置いてあるアイテムを持って行って自分の部屋に飾れるといった要素だったがなくなった。

―半分冗談だが、画面スクロールで消えたロウソクが再点灯するのではなくて、一個ずつ点け直すスケルトンを出す(倒した場合は点かない)というアイデアもあった。

というわけで前半から気になったのをチョイスしただけでもこのボリューム! あくまで発言の概要なので、正確には映像を確認されたし。後半も、開発チームの素晴らしい仕事の裏側や、スタッフのその後、そして五十嵐氏本人のプレイなど盛りだくさん。ところで新作もそろそろ気になるわけですが……という所で、剣か鞭かを選べる怪しいティザーサイト“Sword or Whip”が日本時間の5月12日午前3時から11時にかけて、ストリーム放送“Igavania Mania”を放送することを告知中。果たして続報があるのか、ないのか?(そもそも関係あるのか、ないのか?)

http://t.co/Y8CApOfJqF

— Sword or Whip (@SwordOrWhip)

2015-05-09 07:18:06