シリーズ最新作はどのようにして生まれたのか

カプコンより8月29日に発売されたプレイステーション3/Xbox 360用ソフト『ロスト プラネット 3』。『ロスト プラネット』は、極寒の惑星“EDN-3rd”を舞台にしたTPS(サード・パーソン・シューティング)シリーズで、原住生物エイクリッド(AK)やバイタルスーツ (VS)といった独自の世界観で人気を獲得している。その3年ぶりの最新作となるのが、本作『ロスト プラネット 3』だ。そこでここでは、ついに発売を迎えた本作について、その魅力などをプロデューサーのアンドリュー・サマンスキー氏にインタビュー。また、本作の関連動画やイベントなどでご存知の方も多いと思うが、アンドリュー氏は日本語がペラペラ! もちろんこのインタビューも通訳なしで行われた。なぜそんなに日本語がペラペラなのか? どうして日本で働こうと思ったのか? など、アンドリュー氏のキャリアについても、併せてお話を聞いてみたぞ。

異色のキャリアを持つアンドリュー氏が語る世界の中の日本

プロデューサー

アンドリュー・サマンスキー氏

――まずは、アンドリューさんのこれまでのキャリアについてお聞きしようと思います。ちなみに、ご出身はどこなのでしょう?

アンドリュー アメリカのノース・カロライナ州です。

――学生生活はアメリカで過ごされたんですか?

アンドリュー 高校まではアメリカでしたが、大学は日本の上智大学ですね。

――大学から日本に来られたんですね。どうして日本の大学に入ろうと思ったのでしょう?

アンドリュー 日本のゲームメーカーに入るには手っ取り早いかなと思いまして(笑)。

――もうその頃から日本のゲーム会社で働きたいと考えていたんですね。

アンドリュー そうです。当時は、日本の企業は保守的というイメージが強かったので、いきなりわけのわからない外国人が「働かせてください」と行っても難しいだろうと(笑)。なので日本の大学に進みました。そしてこれは迷信だったのですが、日本の会社はいいところ(大学)を出ていればオーケー、という風潮があると考えられていたので、日本で名のある大学に入ろうと(笑)。上智大学は、僕の好きな言語学が強いということもありました。一石二鳥というか(笑)。

――(笑)。日本のゲーム会社に入ろうと思ったということは、日本のゲームが好きだったり、感銘を受けたということですか?

アンドリュー はい。僕はいわゆるファミコン世代なのですが、アメリカではニンテンドー・エンターテインメント・システムという名前で、これが日本のものだということもわかっていませんでした。「ニンテンドー?」と思いながら遊んでいたのですが(笑)、物心がつくころに、日本のものなんだと知り、大きな衝撃を受けました。当時のアメリカではメガドライブも流行っていましたし、もちろん僕も親しんでいました。そんな幼少時代を過ごしたので、家庭用ゲームは日本が世界一だとずっと思っていましたし、何とかして恩返しをしたいという気持ちもあって、日本のゲームメーカーへの就職を目指したんです。

――そうして大学を出られて……

アンドリュー いろいろなメーカーを受けたのですが、最終的にテクモ(現コーエーテクモゲームス)に入社しました。当時のカプコンは「大阪に行かないといけないのかな?」と、少し躊躇したことはここで白状しておきます(笑)。で、話を戻しますと、僕はゲームは作りたいけれど、当然開発経験はないわけです。そういう専門的な勉強をしたわけでもない。なので、最初は語学を活かして国際事業部のようなところに入り、そこからうまいこと開発に行こうと目論んでいました。

――そういえば、日本語はどうやって覚えたんですか?

アンドリュー 中学のときに外国語の授業に日本語があったんです。当時、日本がバブル絶頂期でものすごく勢いがあったので、「日本語は学ぶべきだろう」と、ちょうど試験的に設けられたものだったと思います(笑)。残念ながら高校では日本語の授業はなかったので、このときに1年日本に留学して、そこからは独学で学びました。

――そして日本に来て大学を出て、テクモに入社されて。

アンドリュー 最初は国際事業的なことをやりつつ、開発の人たちともコミュニケーションをとって仲良くなろうと。そうしてしばらく経ったときに、Xboxの『NINJA GAIDEN』の英語版を作るから手伝ってくれと、よく出入りしていたTeam NINJAから頼まれました。最初は営業部からの貸し出しという形でしたが、しばらくしたら正式に異動になったんです。そして、Team NINJAでローカライズの仕事をしていたのですが、ゲームを作るというのとは少し違うじゃないですか。そこで、当時Team NINJAのボスだった板垣さん(板垣伴信氏、現ヴァルハラゲームスタジオ代表取締役CTO)に、「ゲームの作り方を教えてほしい」とお願いしました。そうしたら板垣さんは「じゃあプランナー、企画マンとしていちからやりなおしてみろ」と言ってくださいまして。

――わりとすんなりと開発者の道に(笑)。

アンドリュー そこまでは予想以上に早かったのですが、プランナーとして修業することになったときに、すごく印象に残っているのが「いまから1年間、英語は使用禁止だ」という板垣さんの言葉です。つまり、英語が喋れればいいというものではない、一人前のプランナーになって、初めて“英語ができる”ことが武器になる、ということです。若くて生意気な僕にとっては、あまりにも衝撃的な言葉でした。当時は悔しかったですが、その時の厳しい指導がなかったら、日本でゲーム作りをすることが出来なったと思います。そうして鍛えられて、『NINJA GAIDEN Black』でプランナーとしてデビューできました。全部合わせると、5年ほどTeam NINJAで仕事をさせていただきました。そこからフリー契約でマイクロソフトのゲーム事業などのお手伝いして、一年後カプコンに入社しました。

――なるほど。では、カプコンに入ってすぐに『ロスト プラネット 3』の開発に?

アンドリュー そうなんです。僕も最初は初めての会社ですし、しばらくはカプコンのやり方や方針を学ぶ時期だと思っていたのですが、入社して2ヶ月くらいで上司に呼ばれて、「『ロスト プラネット 3』作りたいんだけど、やってくれるか?」と指示されまして(笑)。それが2010年の2月くらいでした。そんな調子でしたから、大黒さん(大黒健二ディレクター)にも、ロサンゼルスの開発会社を視察するときに、ロス空港で初めてお会いするという流れに(笑)。

――(笑)。やっと『ロスト プラネット 3』にたどり着きましたが、ここまで聞いただけでもかなりユーニクなキャリアですよね。日本の会社で働くうえで、苦労したことなどはありましたか?

アンドリュー ありましたけれど、大前提として日本の企業の良いところや、悪いところというのは、そのまま海外の企業にも当てはまるんですね。完璧な企業というのはありませんから。結局、どう付き合っていくかだと思います。僕の場合、日本で慣れが必要だったのは、いろいろなルールが多いことですね(笑)。例えば書類を書くにしても何にしても、決まったフォーマットが存在している。そしてそれが合理的なこともあるんだけれど、「こう決まっているからこうするんだ」というケースもある。反対に、海外の企業では、こういう理由があるからこうする、と何にでも合理性を求める傾向があります。日本のやり方も元は何か理由があったんだと思いますが、それをもう誰も知らない、覚えていなくてもそれを守っていたりする(笑)。

――確かにそういうところは多分にありますね(笑)。では、アンドリューさんから見て、日本のクリエイターのいいところ、よくないところ、はありますか?

アンドリュー そうですね、いいところは、ゲーム作りに商業的な切り口から入らない人が多いところです。売れるから、ではなく、単純に自分が面白いと思うものを作る。純粋な欲求からスタートする。これが、ものすごくユニークで画期的なゲームを生み出す要因になっていると思います。何が売れるかなんてわからない、だから自分が面白いと思うものを作る。面白いものを作れば売れるだろう。そうして、とくに黎明期のゲーム業界を日本のクリエイターがリードしていたんです。海外では大枠のコンセプトがあって、世界観があってキャラクターがあって、そこからどうゲームに落とし込んでいくか考える。日本のクリエイターに多い考え方だと、面白いと思うシステムをひとつ思いついたら、それがゲームの小さな一要素でも、そこからゲームを作り上げてしまう。僕がよく言うのは、日本のゲーム作りはボトムアップ(下から上へ)、海外のゲーム作りはトップダウン(上から下へ)、ということです。この日本のやり方は、海外だと許されないんです。マーケティングをしてリサーチをして、フォーカステストをして、今流行っているもの、人気のあるものをコンセプトにする。そこからゲームを作るんです。映画的な手法と言ってもいいですね。

――では逆に、よくないところは?

アンドリュー これも商業的な切り口から入らない人が多いところです(笑)。僕は上でお話ししたような日本のクリエイターの純粋な欲求にすごく惹かれますが、どちらもバランスよく持っていたほうがいいですよね。それから、クリエイターの欲求が行き過ぎてしまうと、「俺が面白いと思うから、お前らも面白いと思え」となってしまう危険性をはらんでいます。ユーザーの求めていないものになってしまってはいけません。なんでも意見を聞き入れればいいというわけではもちろんないですが、そこもバランスという部分ですよね。自分が面白いと思うことは大事ですが、自分のためだけにゲームを作っても意味はないですから。

――双方を知るアンドリューさんから見て、日本のタイトルが世界市場でより躍進するためにはどうすればいいと思いますか?

アンドリュー いまはゲームで表現できることが豊かになりすぎて、なかなか難しい時期だと思います。昔はハードの性能など制限が非常に大きかったので、例えば人間を描くにしてもデフォルメせざるえなかった。ですが、だからこそ記号化されたキャラクターが世界中どこでも飛んだり走ったりしている人間として認識されていたわけです。しかしいまは、十分にリアルな表現ができてしまうので、国や地域の趣味趣向が大きく絡んできてしまいます。例えば萌えキャラを描いても、マッチョな軍人を描いても、ウケる人にはウケるし、そうでない人には響かないわけです(笑)。昔はそんな区別もつかないくらいのビジュアル表現でしたからね。そう考えると、“どういう人に遊んでもらいたいのか”ということを今一度よく考えて、そこに対して自分たちが面白いと思うものを、しかるべき規模でぶつけていくというのが僕の意見です。例えばAAA(トリプルA)と呼ばれるようなどでかいタイトル、反対にインディーゲームのような数は少ないけれど確実に好きな人がいるだろう、というところに向けたもの。この二極化は今後も進んでいくと思いますし、そういう面でのバリエーションを増やしていく必要があるんじゃないでしょうか。

すべての面においてパワーアップした最新作の魅力

――ながーい前フリになりましたが(笑)、そんなアンドリューさんが手掛ける『ロスト プラネット 3』。改めて本作のコンセプトを教えてください。

アンドリュー 今回のコンセプトは、シリーズのエッセンスを活かしつつ、よりストーリー性、キャラクター性を重視したSF映画のような体験を提供しようというものです。もちろん従来のマルチプレイもパワーアップして収録していますが、キャンペーンモードに関しては、シリーズでもっとも濃密で映画的(シネマティック)なものに仕上がっています。『ロスト プラネット』シリーズのファン、シューターのファン、そして今回新たにSF映画が好きな人をターゲットとして考えています。『エイリアン』とか『プロメテウス』、『遊星からの物体X』など、硬派なSF映画が好きな人にぜひ遊んでいただきたいですね。

――これまでもSFテイストはありましたが、それをより強めて物語もしっかりと描かれると。

アンドリュー そうです。加えて、シリーズの時系列としては一番最初に来る物語となっているので、『ロスト プラネット』シリーズを遊んだことがない、予備知識がない人にも楽しんでいただけると思います。

――キャンペーンモードを強化しようと考えたきっかけなどはあったのでしょうか?

アンドリュー 前作ではあらゆる面でマルチプレイを押しだしていて、ゲームのプレイ体験としては評価を頂いていたのですが、操作するキャラクターの“顔”が見えなかったり、途中で変わったりしたので、「感情移入がしにくい」「なぜ自分が戦うのかをきちんと知りたい」という声もいただいていました。ですので今回は、キャンペーンモードとマルチプレイモードをしっかりと分けて作ることにしたんです。もちろん分けたことで薄くなってはいけないので、双方にとても多くの要素を詰め込んでいます。ボリュームという点ではかなりすごいことになっていますよ(笑)。

――ゲーム性の部分でセールスポントを挙げるとしたらどこでしょうか?

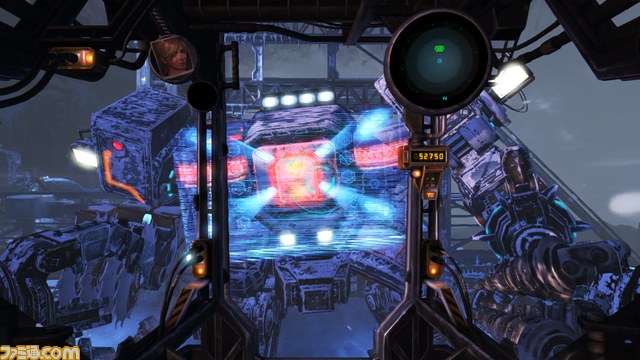

アンドリュー ゲーム部分に関しては、まずユーティリティ・リグの存在ですね。ロボットを操作できるというのは『ロスト プラネット』において欠かせない要素ですが、これまでのバイタルスーツは乗っていない時と結局やることが同じ、と感じるところがありました。降りていても銃を撃っているし、乗っていてもやはり銃を撃っているという(笑)。これを変えたいと。そこで、リグの攻撃方法はいわゆる近接格闘系にしぼったんです。また、ロボットに乗ってもTPS視点だったので、スケール感がでないということも悩みの種でした。これも「じゃあ思い切って一人称視点にしてしまおう」ということで、非常に苦労したのですが実現しました。ここは一緒にやった海外の開発会社からの提案で、彼らがプロトタイプも作ってくれました。

――言われてみると、『ロスト プラネット 3』はTPSとFPSが入り混じるプレイになりますね。

アンドリュー FPSのほうはS(シューター)がないですけどね(笑)。あえて言うならFPF(ファースト・パーソン・ファイティング)でしょうか。降りているときは銃を撃つ、乗っているときは肉弾戦というスタイルですね。ひたすら照準を合わせてトリガーを引くということの繰り返しではなく、ユーティリティ・リグに乗っているときには違った戦闘方法でプレイヤーに違う体験を提供できる、いい仕様になったと思います。また、これは設定ともマッチしていて、VSが開発される前は、AKとの戦闘には兵器ではない“重機”を転用していただろうと。

――『ロスト プラネット 3』もコラボしている『パシフィック・リム』などもそうですが、ここにきてロボット物がいろいろなところでフィーチャーされていますね。

アンドリュー ロボット物というのは永遠のテーマですし、そういう周期というのはあると思いますね。ゲームでも、昔は思うようなものが作れなかったけど、ハードが成熟しているいまなら! みたいなものがまとめて来るというか(笑)。ロボット物ということで言うとユーティリティ・リグのデザインは、日本と海外で趣味趣向が違うので、我々の中でもかなり議論されたところですね。ものすごくおおざっぱに言うと、日本のプレイヤーはガンダムっぽいのが好きで、海外のプレイヤーは『エイリアン2』に登場したパワーローダーみたいなのがいいというわけです(笑)。いまの形に決まるまでが、大変でしたね。

――なるほど(笑)。ユーティリティ・リグ以外の部分ですと、シューター部分は操作方法や手触りなど、いまのトレンドに乗った形になっているというお話がありました。

アンドリュー そうですね。これはやはり、『ロスト プラネット 3』から遊んでくださる人たちが“学ばないと遊べない”というのはいかがなものかというところから選択しました。また、シューターというジャンルはすでにひとつのスタンダードですし、シューターという枠組みの中でいろいろなことを体験する、というのがいまの流行りですよね。『ロスト プラネット 3』もまさにそういうスタイルに合っていました。これが、“操作そのものを覚えることを楽しませたい”というゲームであれば、そうはしなかったでしょう。つまり、プレイヤーに何を見せたいか、体験してほしいかという部分ですよね。

――『ロスト プラネット』といえばマルチプレイに期待している人も多いと思います。仕上がりはいかがですか?

アンドリュー すごくおもしろくできていると思います。ただ、これまでのシリーズ作とは若干雰囲気が違っていて、よりシューター寄り、プレイヤーの技術を競う形で調整しています。これまでのようにワイヤーアクションでバンバン移動して、といった部分はもちろん健在ですが、きちんと狙って撃つというシューター本来のスキルが求められます。これまでは“銃を使ったアクションゲーム”という要素が強かったので、そこは少しテイストを変えています。これまでのシリーズにはなかった成長要素や使用アイテムなども充実していますし、かなり遊びこめると思いますよ。

――では最後に読者、ファンへのメッセージをお願いします。

アンドリュー 『ロスト プラネット 3』は『ロスト プラネット』らしさを新鮮な形で表現できないかと考え、さまざまな手法を使って練り込んだものに仕上がっていると思います。シリーズファンの方やSF映画好きの方に、ぜひ遊んでみていただければうれしいです。よろしくお願いします。