2022年8月23日~25日の3日間にわたり開催された、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けのカンファレンス“CEDEC2022”。本稿では、会期2日目の8月24日に行われたセッション“ヘブンバーンズレッドのゲームデザイン”の内容をリポートする。

本セッションでは、Wright Flyer Studios×Keyが贈るドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』(以下、『ヘブバン』)のノベル、フィールド、バトルパートがどのような考えのもとデザインされたのか。開発の経緯も含めて、『ヘブバン』のディレクターを務める小沼勝智氏(Wright Flyer Studios)よりその詳細が明かされた。

“最上の、切なさを。”というコンセプト

『ヘブバン』では100名以上がチームとして稼働しており、チーム全員が最高速で行動できるように、本作の目指すべき体験をブランドアイデンティティーとして言語化したという。

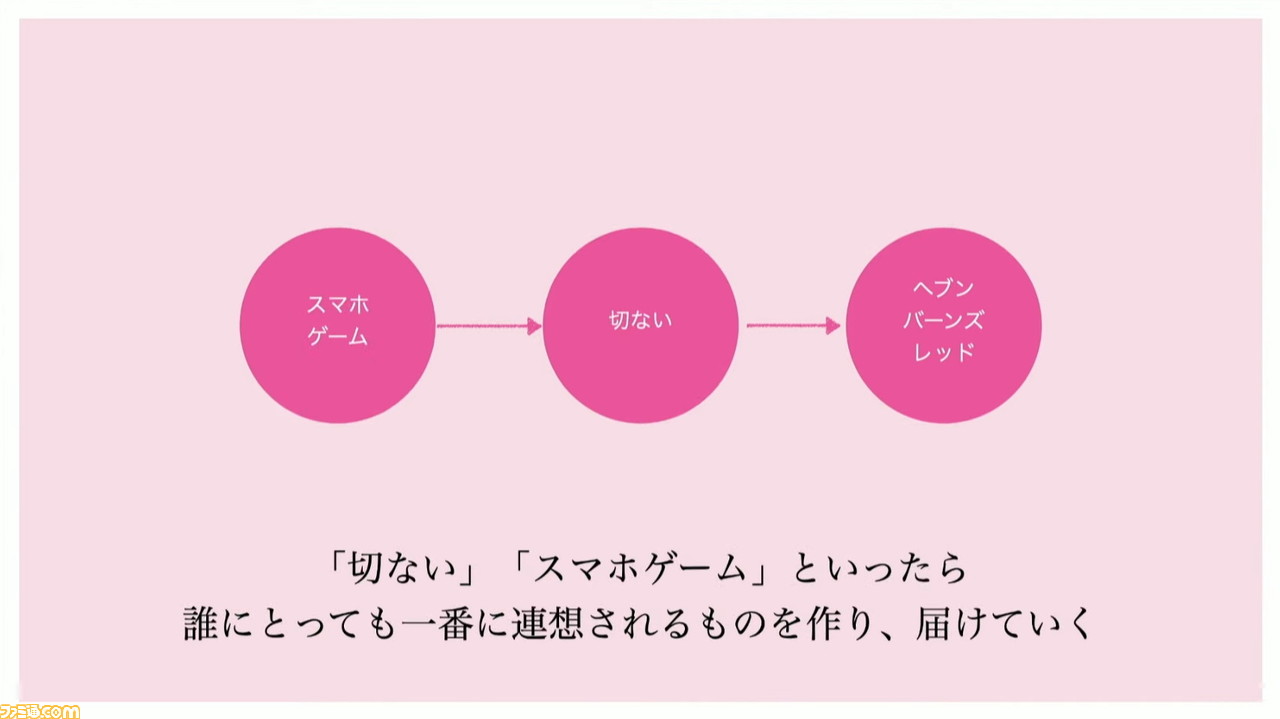

それが、“最上の、切なさを。”というコンセプト。これは単純なプロモーション用のキーワードではなく、開発チームが自分たちがどのようなものを作っているのかの指標にもなっていたようだ。短い連想ゲームで、作品の強みを表現できるかを考え抜いた結果の言葉だったという。

開発中もすべては“最上の、切なさを。”につながっているかを意識し、日常的にタスクをこなしてきたという徹底ぶりだ。

連想ゲームで「切ない」、「スマホゲーム」と聞いてまっさきに『ヘブバン』が浮かぶ。チームとしてそんな作品に仕上げるためにコンセプトを共有し意識することで、より精度の高いゲーム体験を作り上げている。

加えて、我々も広告で“最上の、切なさを。”というワードをよく聞くように、ブランドアイデンティティーはそのままプロモーション用のワードとしても用いられた。プロモーションに偽りないゲーム体験が可能だからこそユーザーの定着率も上がり、広告の費用対効果もアップしたそうだ。ここまで徹底して“最上の、切なさを。”を突き通したことで、人々の心の中に唯一の場所を獲得でき、成功につながったと小沼氏は語った。

このコンセプトは2DのADVパート、3Dのフィールドマップ、バトルパートのすべてに影響をもたらしている。その具体例がひとつずつ紹介されていった。

2Dの会話劇に人間臭さや自然な描写を加えるクリエイティブ

アドベンチャーパートは、Keyが携わる作品だけに、ADVに慣れ親しんだファンからはもっとも重要視される部分。そのため、多くのノベルゲームをプレイしているKeyファンでも、納得できるADVを作成したという。

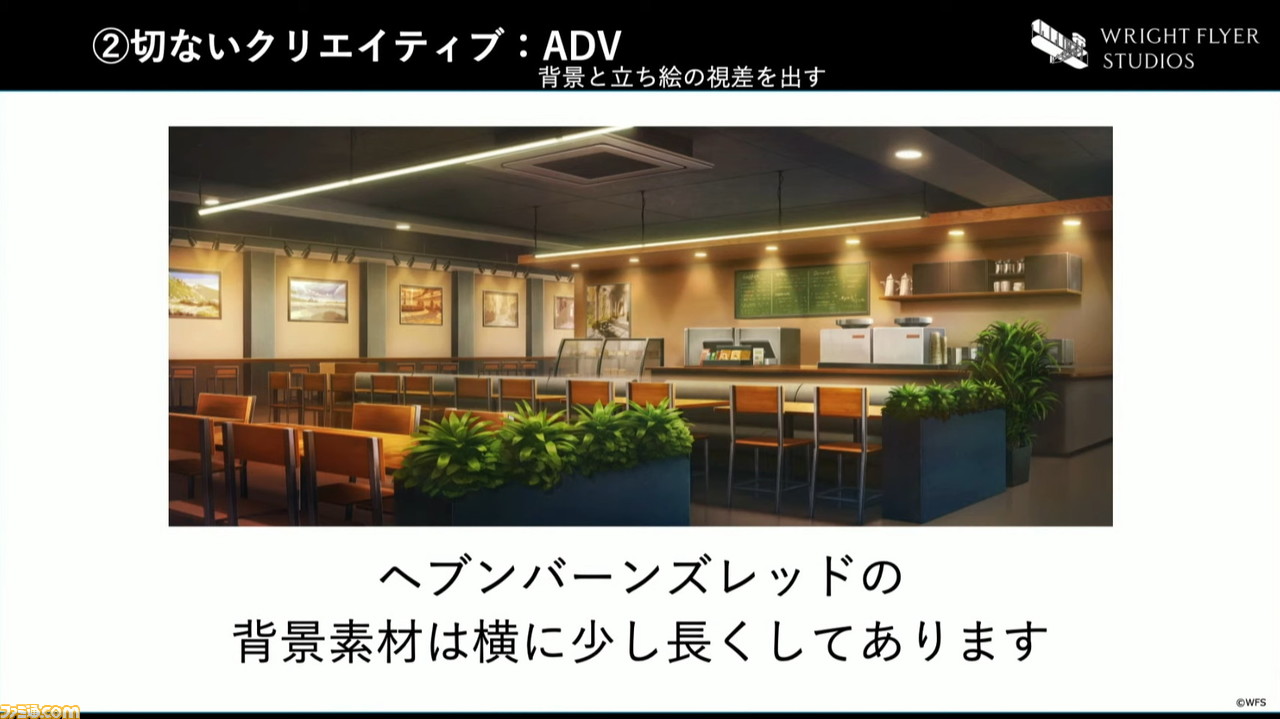

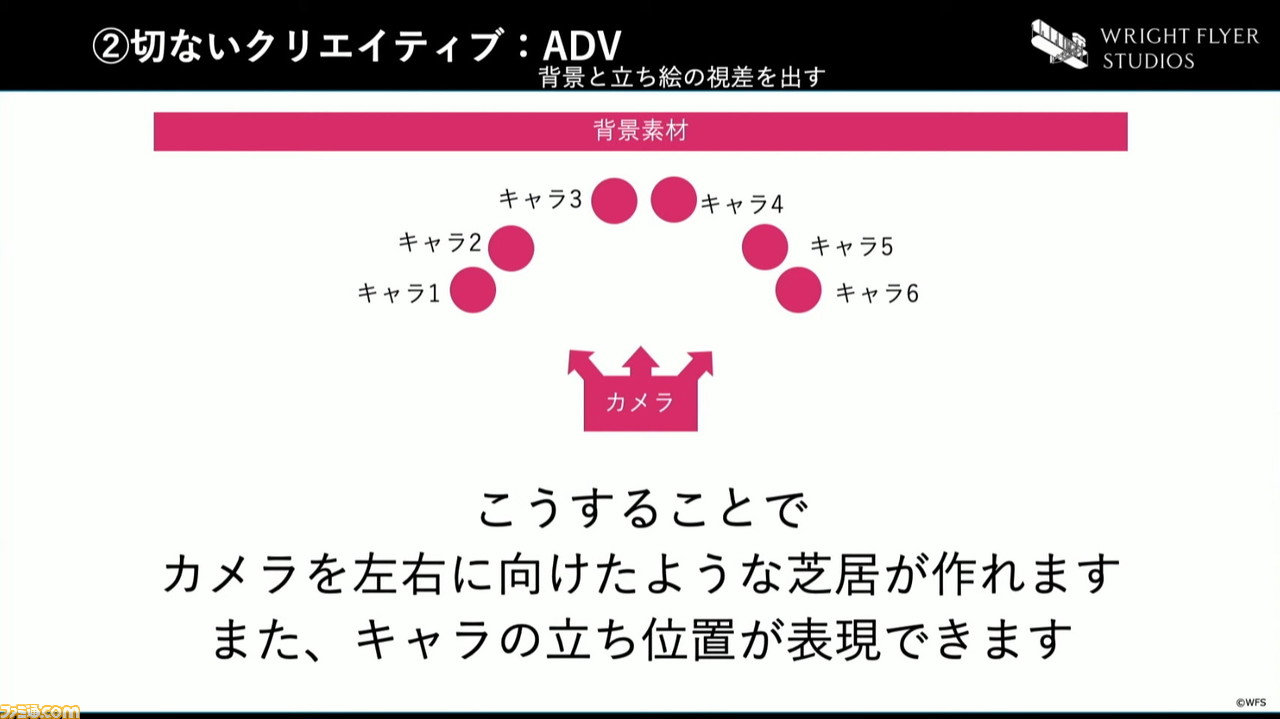

『ヘブバン』の背景素材は、スマホの画面には収まりきらない程度の横長に作成されている。なぜこうしたかというと、キャラの視差を作り、どこに立っているかを認識しやすくするという狙いがあったそうだ。

実際に動画も公開されたが『ヘブバン』では会話中にキャラクターが登場するとカメラが動き、背景も若干横にズレ込む。この動作により、自然にキャラがそこに登場したとプレイヤーは認識できるようになるという仕掛けのようだ。

背景を引き延ばすコストは当然かかるようだが、この手法により空気感、臨場感を表現できるようになったという。結果的に表現の幅が広がるため、徹底してやり切るならコスパはいいと語られていた。

2DのADVゲームで生じる、キャラが横並びになった際の不自然さにも『ヘブバン』では対処している。当初キャラが並ぶと全員がカメラ側、つまり正面を見ながら会話をすることになり、面と向かって話をしている雰囲気が出せなかったそうだ。

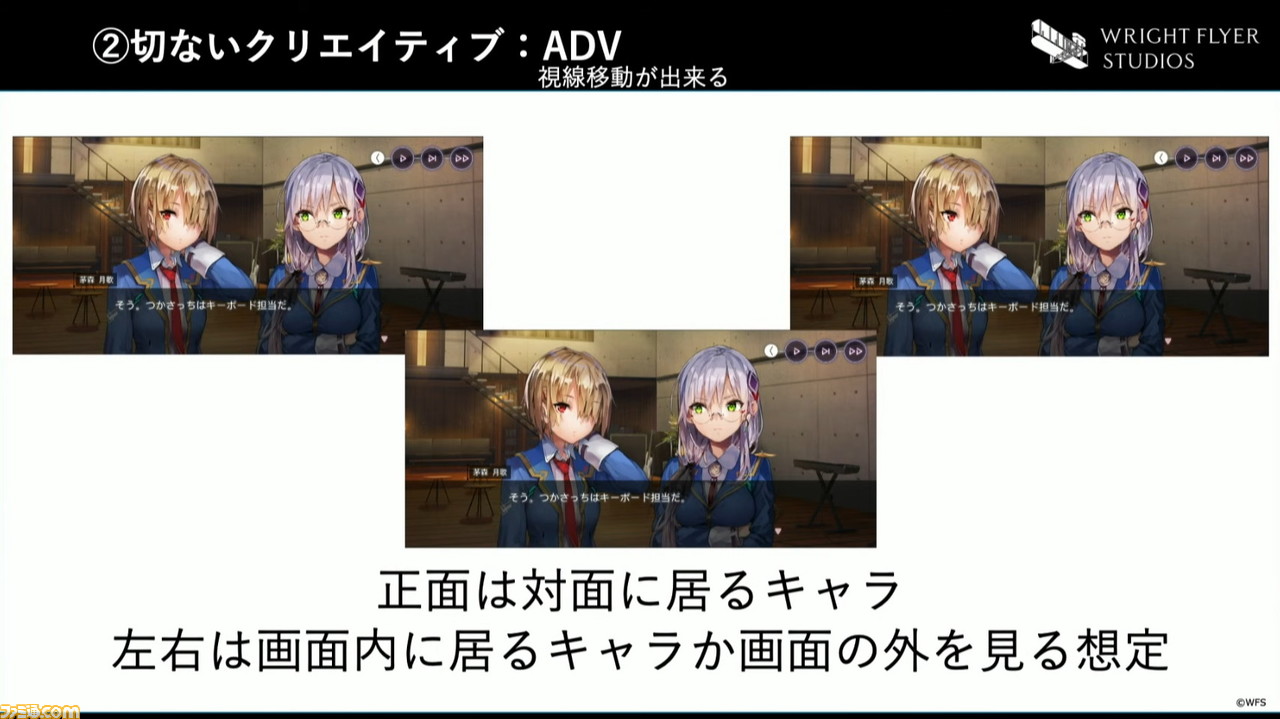

その対応策として、『ヘブバン』では視線を動かすという手法を採用。キャラの視線を左、中央、右に動かすことで、話している相手や新たに登場したキャラ、注目している場所を視線で追えるようになり、不自然さをなくしたという。

視線の上下移動はコストの観点から断念したようだが、小沼氏は主人公格だけでもあったほうがよかったと振り返る。上下移動もあったら便利だと思う場面が多々あったようなので、そのうち実装するかもしれませんと語っていた。

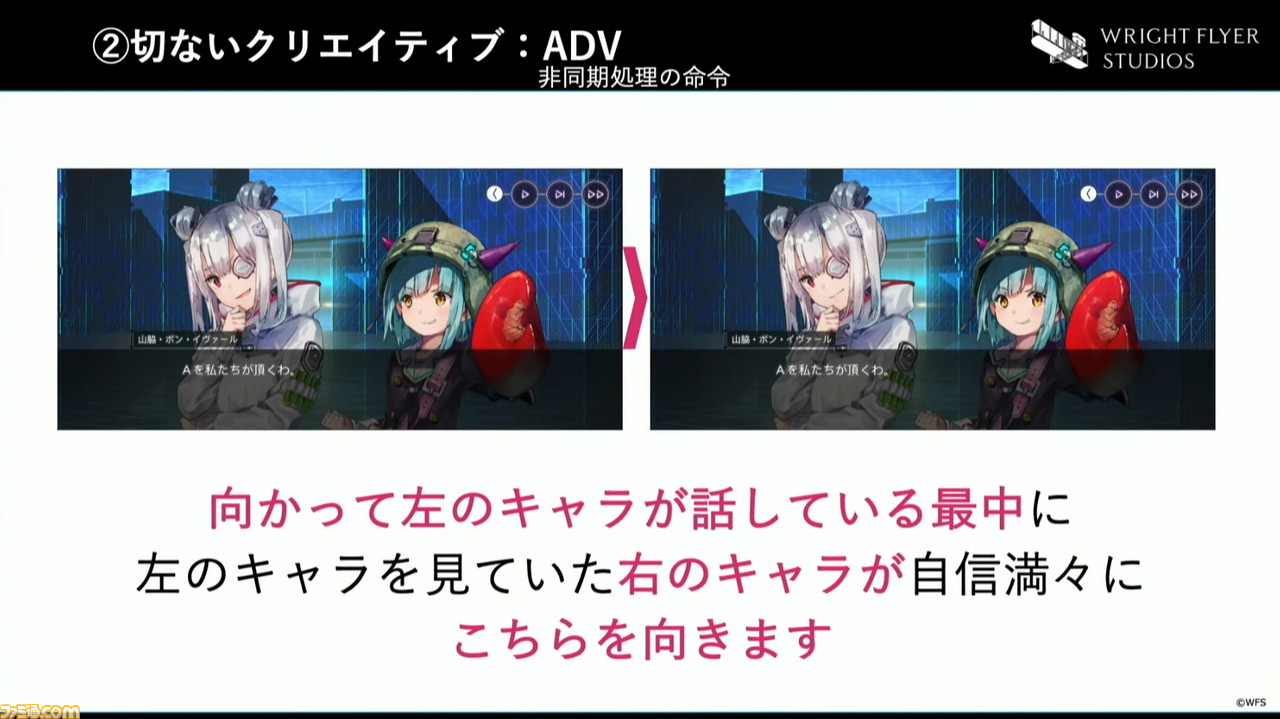

また、キャラクターの会話中に非同期処理の命令を行えるのも、『ヘブバン』の特徴的な要素となっている。これは、キャラが会話をしている最中にべつの命令を実行し、会話途中に動いたり視線を動かせるというシステム。

たとえば、キャラの発言が終わった後に表情が変わるのではなく、会話の途中、驚くような発言が出たタイミングで表情が変化することで、より自然な会話や視線の移動を可能にしているのだという。ギャグシーンでも表情を変えたり動きをつけることで、人間臭さが出るようにしたのがこだわりのポイントのようだ。

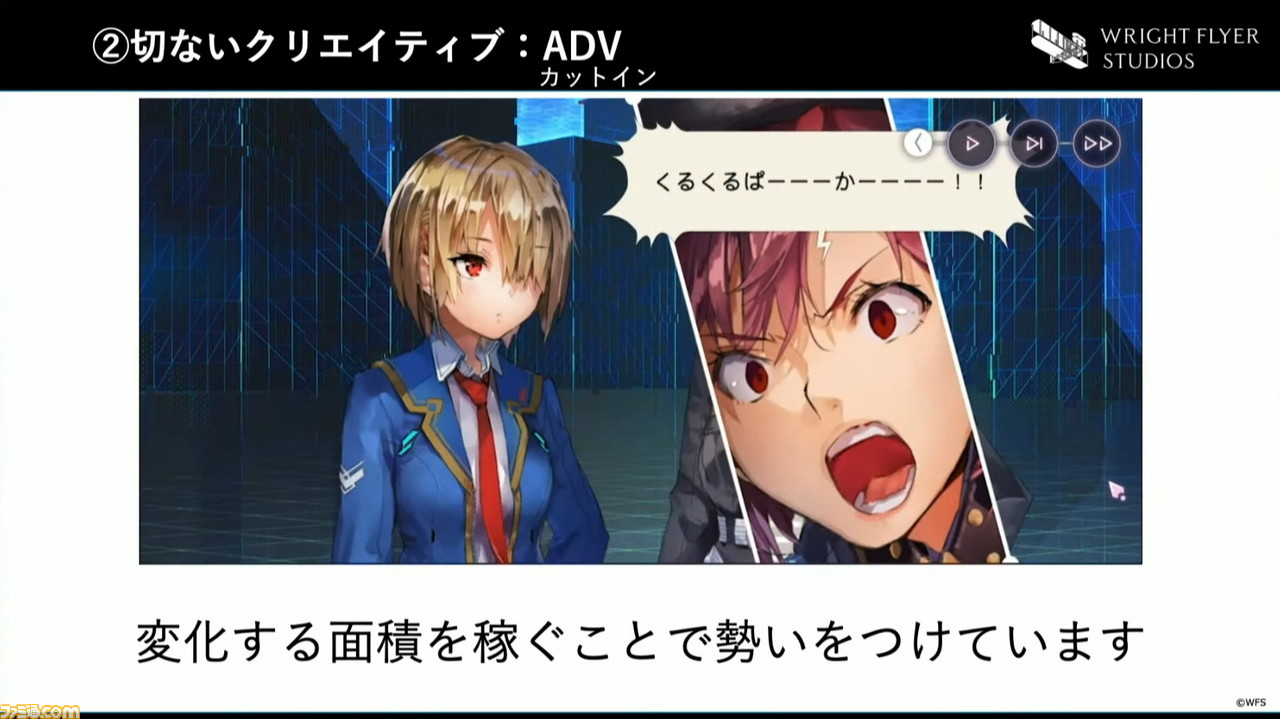

続いて紹介されたのはカットインの手法。『ヘブバン』をプレイしたことがある方ならご存じの通り、本作ではストーリー中にカットインが差し込まれる場面が多数存在する。

立ち絵が動かずとも、激しく怒ったり、動揺したりと感情表現をできる手法として用意したものだという。背景による臨場感、視線移動による自然で生き生きとしたキャラを描き、非同期処理による人間臭さ、カットインによる感情のメリハリ。これらすべてが、切なさにつながるADVのクリエイティブとして紹介された。

ゲーム体験に深みを持たせる世界観の醸造

ゲームプレイ中、頻繁に移動することになる学園基地(フィールド)にも、切なさのエッセンスは加えられているという。光と色味を表現すること、見どころを作ること、キャラを配置することがこだわっているポイント。

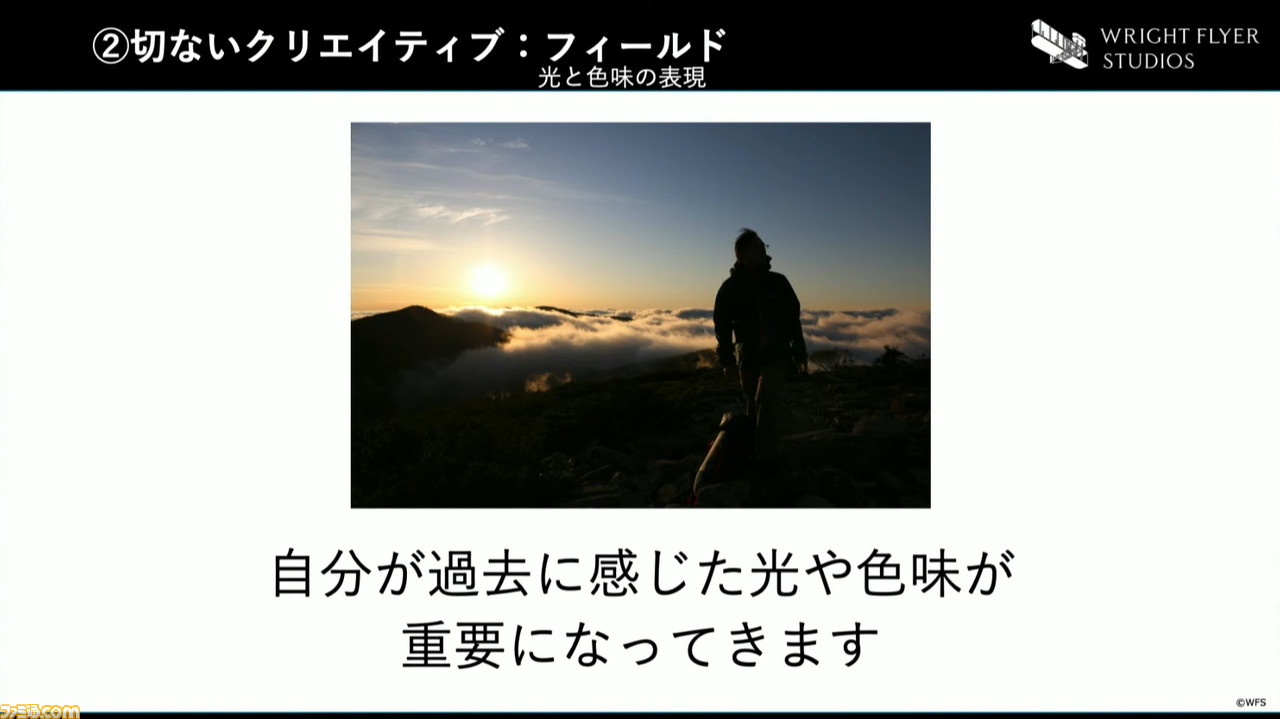

その中でももっとも意識したのは、光と色味の表現。ただリアルにするのではなく、どういった体験をしてほしいのか、印象に残った出来事を思い起こさせるようなデザインに仕上げたそうだ。フィールドを歩いたときの気持ちと、ストーリーをプレイして感じた気持ちがつながるように意識したデザインになっているという。

フィールドの見どころでは、段差のある建物や滝のあるロビーや池の奥にある廃墟など、10歩歩けば何かしらを発見できるデザインにすることを心がけたという。実際に街を歩き、インスピレーションを受けた部分も活かしたと小沼氏は語っていた。いずれも探求心を喚起するようなロケーションを目指しているようだ。

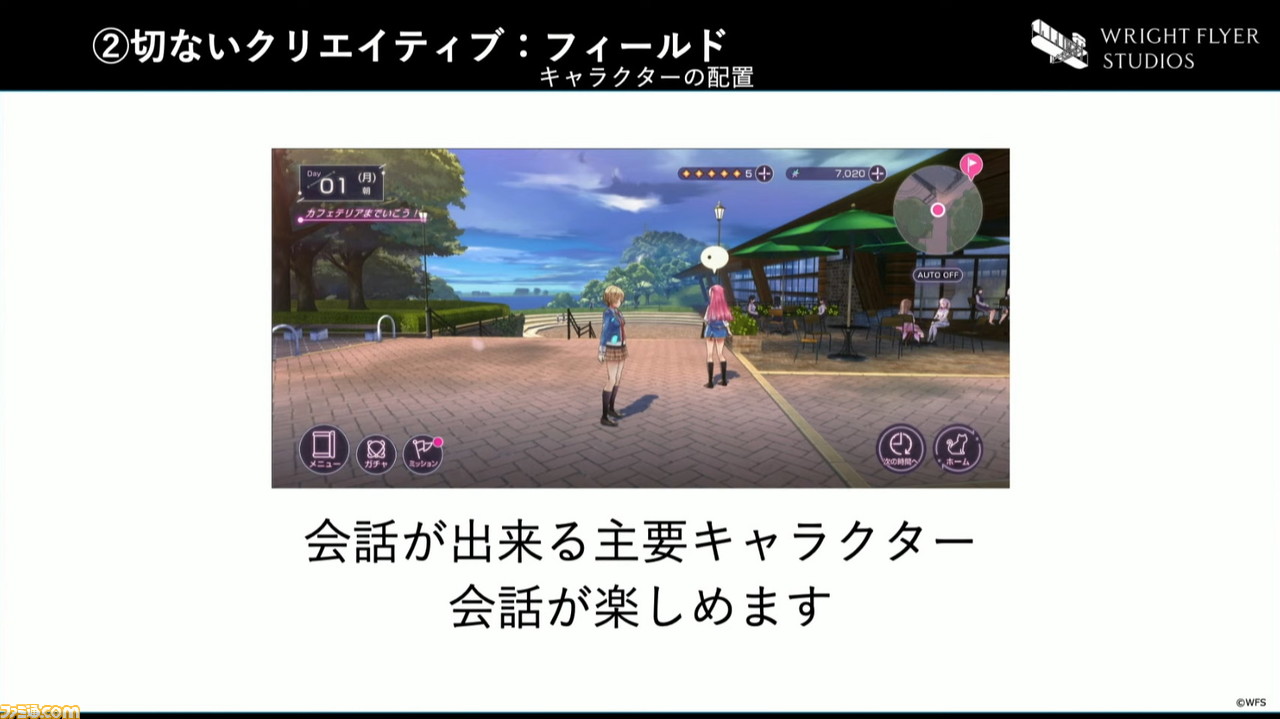

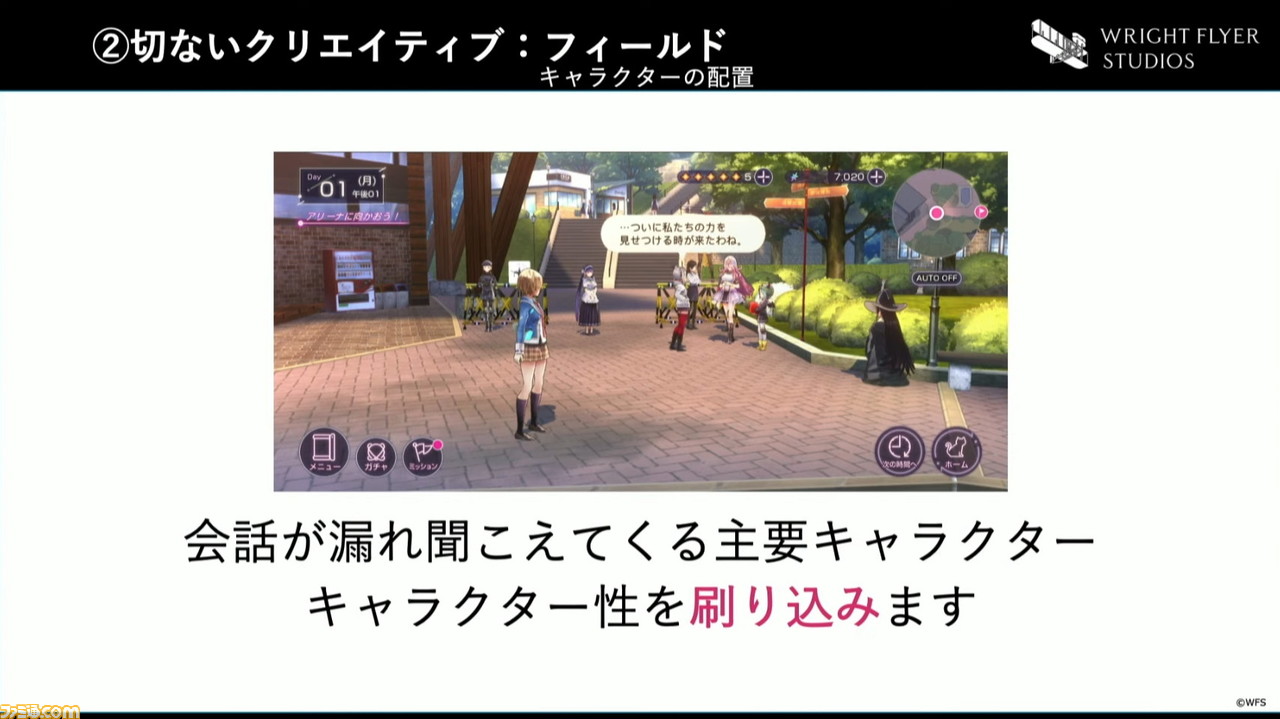

また、小沼氏はフィールドは“キャラクター性の花咲く場所”と称しており、キャラクターの配置についてもこだわりがある様子。ベンチで休憩していたり、自販機の前で悩んでいたり、オープンテラスでくつろぐなど、それぞれのキャラクターが自分の日常を過ごしている様子が確認できる。

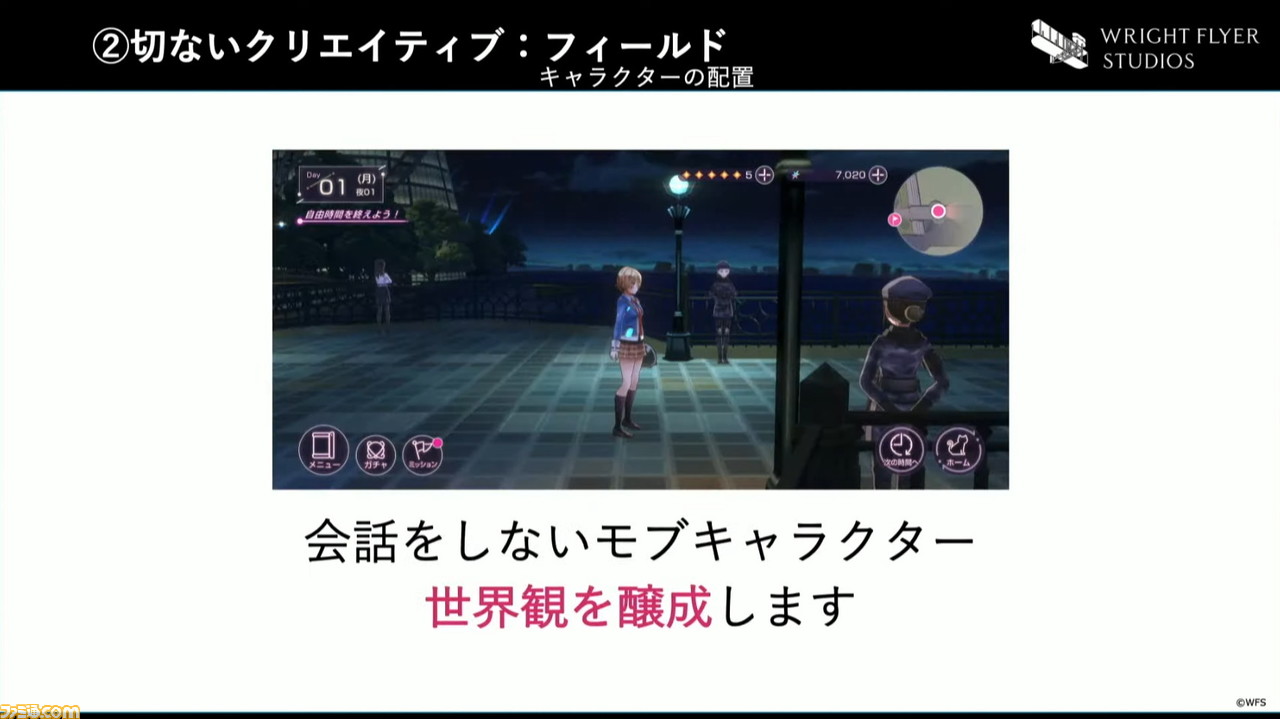

これらのキャラは会話ができる商用キャラクター、会話が漏れ聞こえてくるキャラクター、会話をしないモブキャラクターの3段階に分けて配置したという。

会話ができるキャラクターの場合、たとえば待ち合わせをしていたら話した後いっしょにフィールドを動き始めるといった感じで、挙動にも影響を及ぼすこだわりが垣間見える。

会話が漏れ聞こえてくるキャラクターは、直接会話はできないものの背景にテキストとして会話内容が表示される。会話により、そのキャラクターの距離感や関係値といった情報を読み取れる存在となるという。最後の会話をしないモブキャラクターも、世界観の醸成に必要な存在となる。道の端で立つ兵士など『ヘブバン』の世界観を表現するのに必要な存在となるという。

“最上の、切なさを。”のエッセンスはバトルパートにも大きく影響を及ぼしている。大きくふたつのこだわりがあり、それぞれ共通して工夫をした点があるようだ。それが、命のやり取りをしているということと、日本を敵から奪還するという目的意識だ。

『ヘブバン』の特徴でもあるが、戦闘中にはDPとHPというふたつのゲージが存在する。まずはバリアとなるDPが削られ、つぎにHPが削られるという仕組みなのだが、パーティーのだれかひとりでもHPが0になるとその時点でゲームオーバーとなる。

ここには単純な数値で味方が倒されたというシステム的な感覚ではなく、命のやり取りをしていると重く受け止める、命のはかなさ、大切さを伝える狙いがあったという。

敵から日本を奪還するという目的での工夫としては、舞台となる日本各地のスポットや見たことがある場所をゲーム内に落とし込むことを意識したそうだ。プレイヤーが日本だと認識しやすい、ほのかなリアリティを持たせることでキャラクターが日本を奪還するために戦うゲーム体験により深みを持たせている。

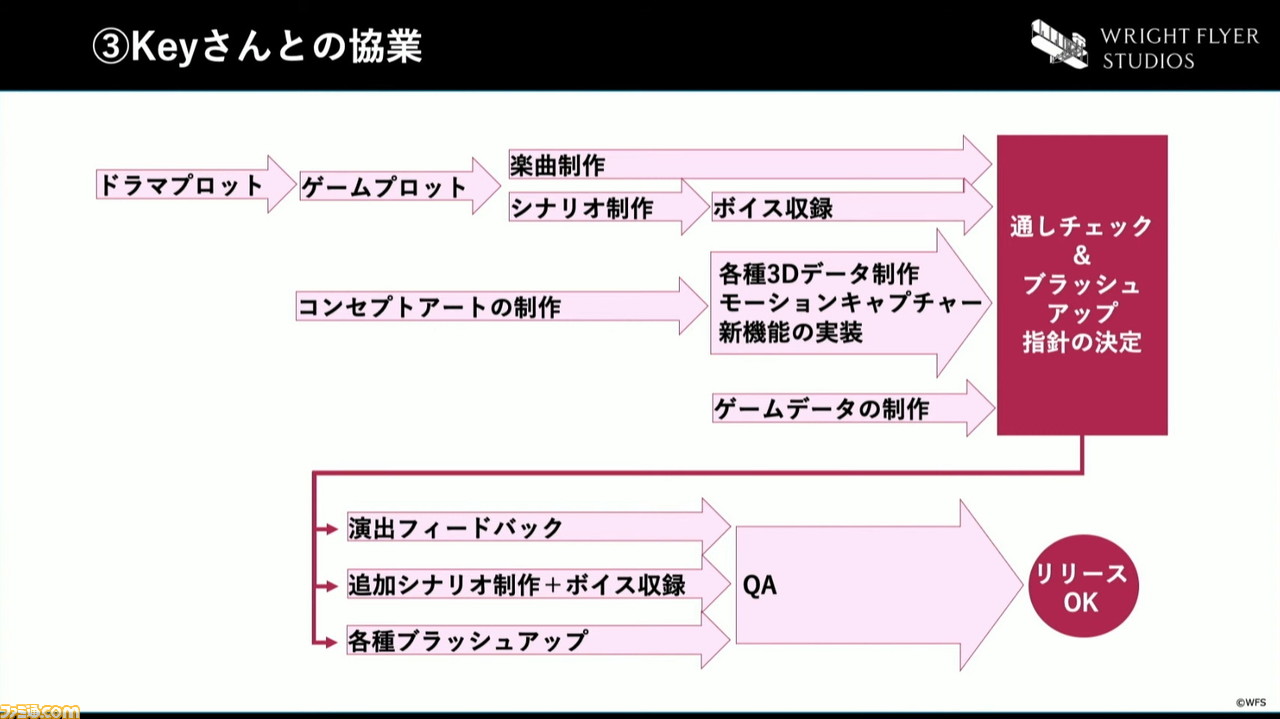

セッションの最後に語られたのはKeyとの協業について。『ヘブバン』ではブランドアイデンティティ実現のため、シナリオとゲーム体験を融合することを重要視している。そのため、バラバラに作ったシナリオとゲームを組み合わせるのではなく、両者が融合するように特殊な制作フローで開発を進めているという。

具体的には、まずストーリーでの主要な出来事が一本道になったシナリオを、Keyの麻枝准氏に書いてもらうところから始まる。これを開発側ではドラマプロットと呼んでおり、このプロットを元に開発側でゲーム体験に落とし込んだ内容を精査し、より精密なゲームプロットを作るというフローになっているそうだ。

このゲームプロットをプログレスチャートと呼び、“最上の切なさ”の設計図を作るという手間のかかる手順を用いている。この政策フローではKeyと開発側で意見を交換する機会が最低2回はあるようで、小沼氏はここでの両社のぶつかり合いが、いいアイデアを産むキッカケになっているとも語っていた。

状況によっては麻枝准氏にリライトを頼むこともあるようだが、そういった制作へのこだわりがゲーム全体の完成度の高さへとつながっているのだろう。

終わりに、小沼氏はブランドアイデンティティーを定めること、あらゆるクリエイティブのベースにすることの重要性を語った。“最上の、切なさを。”というブランドアイデンティティーがあることで、開発が進める中でズレが発生した際にも原点に立ち返るきっかけになる。自分たちが何を作りたいのかを考え抜き、貫くことが重要なのだと小沼氏は語り、セッションを締めくくった。