アメリカのサンフランシスコで開催中のゲーム開発者向けのカンファレンス“GDC”(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)で、単語当てゲーム『Wordle』の作者ジョシュ・ウォードル氏が講演を行った。

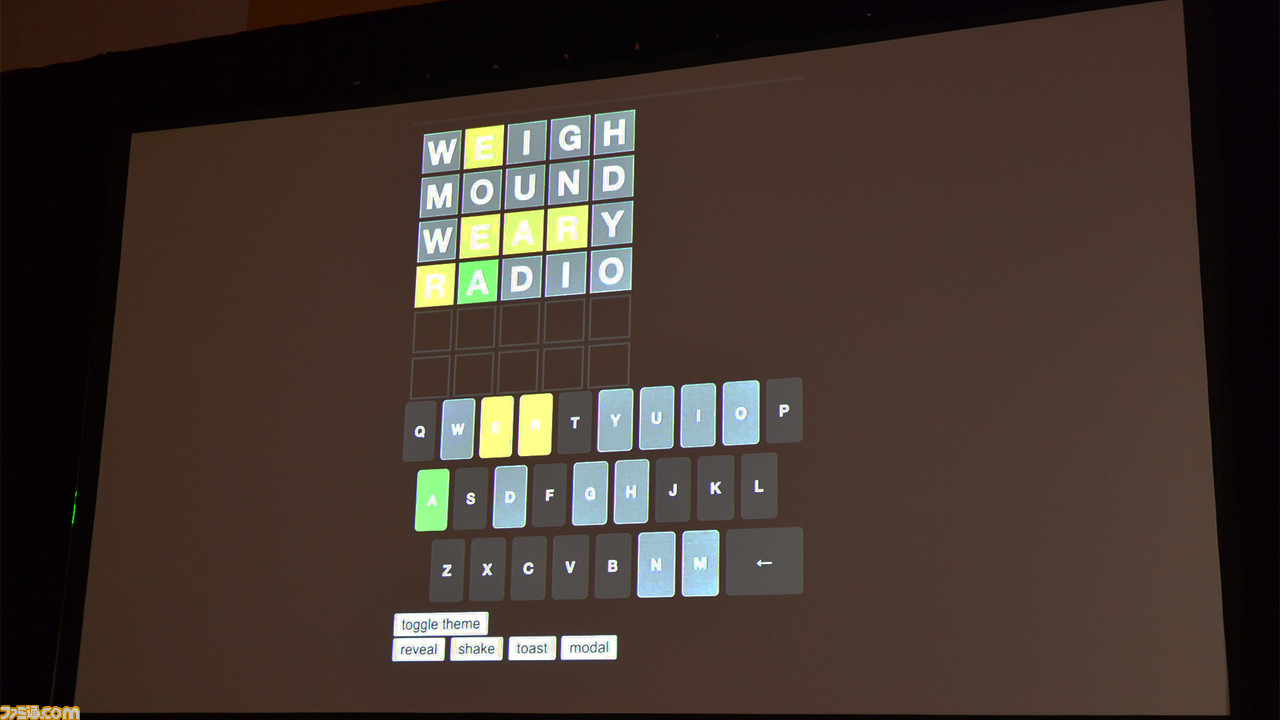

『Wordle』は、その日ごとに変わる“お題”となる5文字の英単語を6回のチャンスの間に当てるゲーム。PCやスマートフォンのWebブラウザーで誰でもプレイ可能で、ルールを簡単にまとめると以下のような感じ。

- 1日にプレイできるのは1回だけ

- 正解でも不正解でもローカル時刻で日付が変わるまで次をプレイできない

- 回答の中にお題の単語と位置も一致している文字が含まれていれば緑色で示される

- つまり最終的に全文字緑色=全文字正解になるのを目指す

- お題の単語の中に含まれているが位置は違う文字があれば黄土色で示される

- お題に含まれない文字を回答すると黒で示される

- ヒントのためにあえて黒になった文字を再使用することはできる

- お題に同じ文字が複数含まれることもある

- プレイヤーはまだ使っていない文字と、緑や黄色になった文字を元にお題を推測していく

- ヒントを得るために英単語ではないものを答えることはできない

- システムに単語としてリストされていない言葉(不適切な単語なども含む)も回答扱いにならない

世界的に大ヒットし、今年2月にニューヨーク・タイムズが数億円規模で買収するに至った本作について同氏が語ったのは、「普通こうしない」常識の逆を行ってしまったユニークな7つのトピックスだ。

1. 言葉のゲームを作ってしまった

さて最初のトピックは……言葉が主題のゲームを作ったことそのもの。「“ネットでバズるような、エキサイティングなゲーム”って考えた時に、言葉のゲームって普通考えませんよね」とぶっちゃけるウォードル氏。まぁ言葉のゲームがなかったわけではないけど、これはある程度正しいだろう。

しかし同氏は「でもそれは自分としてはある意味悲しいことなんです」と続ける。人間にとって言語は非常に重要な役割を占めているので、ゲームのコアに言葉を持ってくるということは、あまり説明しなくても核となる部分への深い理解があり、つまり幅広い層にリーチしうる……というのがその考えだ。

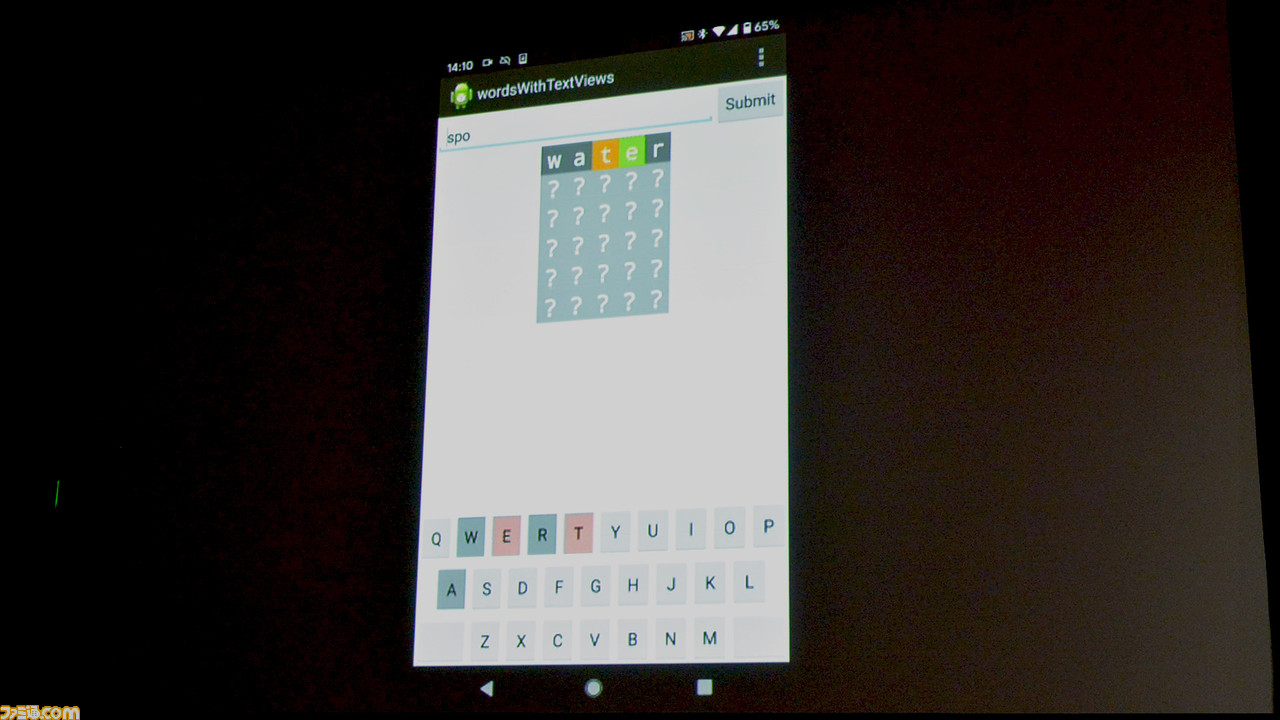

“『マスターマインド』×言葉”というアイデアから生まれた2013年のプロトタイプ

そして2013年、ウォードル氏はZyngaの『Words with Friends』というゲームを遊んでいて自分も同じような言葉を中心にしたゲームを作りたくなったことから、Android向け開発の練習も兼ねて『Wordle』の原型となるプロトタイプを作るに至る。

元ネタになったのは、子供の時に遊んでいたボードゲーム『マスターマインド』。「色の配列を当てる『マスターマインド』の代わりに単語をお題にしたら?」という発想で、もうかなり現在の『Wordle』に近い。

しかしいくつかの違いがあって、大きな物のひとつは“ずっとプレイできた”こと。先に書いたように、現在の『Wordle』は一日1回というルールになっている。

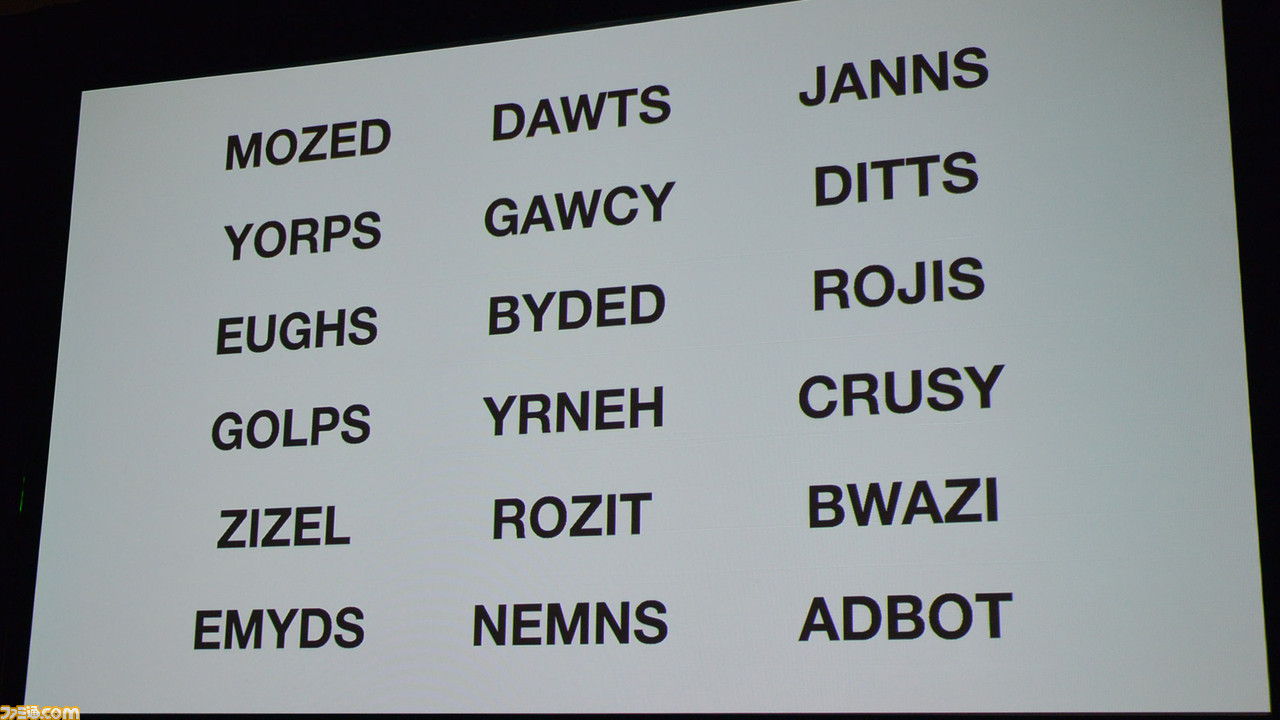

もうひとつの違いは、お題用の辞書にめちゃくちゃたくさんの単語を収録していたこと。5文字で構成される1万3000語からランダムに選んだ単語を出題するという形式だったそうなのだが、どマイナーな単語まで入ってくるとなると単語知識があまり意味をなさなくなり、マスターマインドで(それ自体意味のない)色の配列を当てるのと大して変わらなくなってしまう。

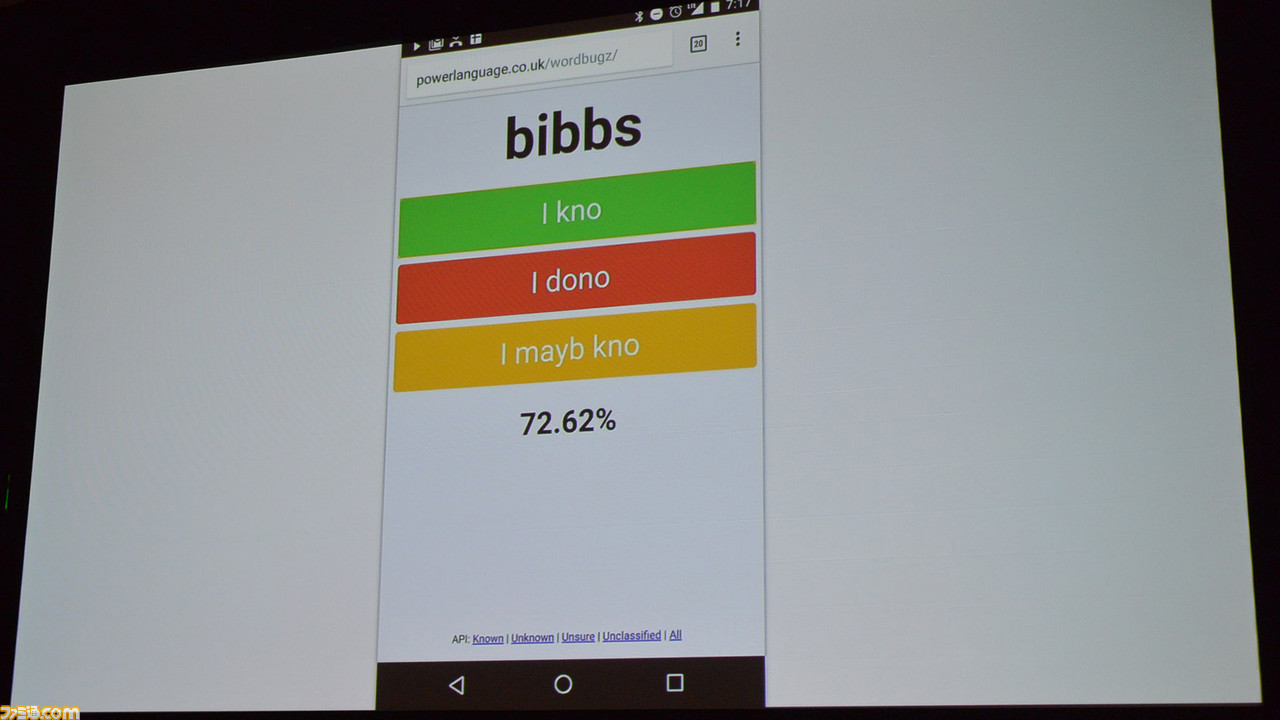

そこで絞り込みを行うことになるのだが、頻出単語などを抽出していくアルゴリズム的手法はうまくいかず、結局選んだのは人力作戦。当時何か没頭するものを必要としていたパートナーに「知ってる」「知らない」「多分知ってる」の三択で答えるシステムを作り、分類してもらったのだとか。

2014年あたりに分類ができて、いよいよ本開発が始まる……のかと思いきや、開発意欲が減退してしまってプロジェクトとしては2021年まで休眠状態に入ることとなる。

2. 一日に1回しか遊べないゲーム

2021年に再始動することになったきっかけは、パートナーと一緒にニューヨーク・タイムズのクロスワードパズルやスペリング・ビーといった言語ゲームをプレイしていたこと(ちなみにクロスワードを一緒にプレイしてみるのは個人的なオススメだそう)。

そしてこれらのゲームにならって、“お題が出されるのは一日1回だけ”という要素が『Wordle』に取り込まれることとなる。モバイルゲームなどでは特に、いかに連続してプレイしてもらうかが大事なので、これも常道からは外れた要素だ。

そしてこの仕組みが、コミュニケーションの促進という本来意図しなかった副産物を生み出すこととなる。(日付が同じ地域で)遊んでいる人は毎日共通したお題が得られるため、「今日のは簡単だった」とか「2番目の文字に手間取った」といった感想から「えー、きつかったわ」とか「あー、アレね」とコミュニケーションできるのだ。

3. アプリじゃなくてWebで作った

こうして2013年当時のプロトタイプにあった2つの違いがなくなり、2021年1月に最初のバージョンが作られる。前回はAndroid向けのアプリの習作を兼ねていたが、その後どうにもうまくいかずWeb系の開発者になっていたのでWebゲームとして作ることに。

ウォードル氏は「いや、普通アプリで作りますよね。ユーザーをそこに捕まえて通知を送ったりとかできるじゃないですか」とセルフツッコミ。でもまぁアプリ化することに本当に興味がなかったというんだからまぁ仕方ない。

だがこれも結果的に、技術的にまったく疎い人でも誰かが送ったリンクからすぐにプレイできるというシェア力の高さを生み出すことに。しかし……。

4. 酷いURLだった

ニューヨーク・タイムズへの移管前のオリジナル版のURLは「https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/」で、無駄に長くて覚えにくいという始末。もちろん短くて覚えやすいURLの方がいいにこしたことはないのだが、結局はシェア力の高さが勝ってオールオーケーという形になる。

2021年7月まではウォードル氏とパートナー2人がプレイしていただけだったそうなのだが、非常に楽しめたことで周囲の家族にも教え、そこでもWhatsappの家族チャットで盛り上がったことで数人の知人に教え……と徐々に輪が広がっていく。

5. 自分からプロモーションしないゲーム

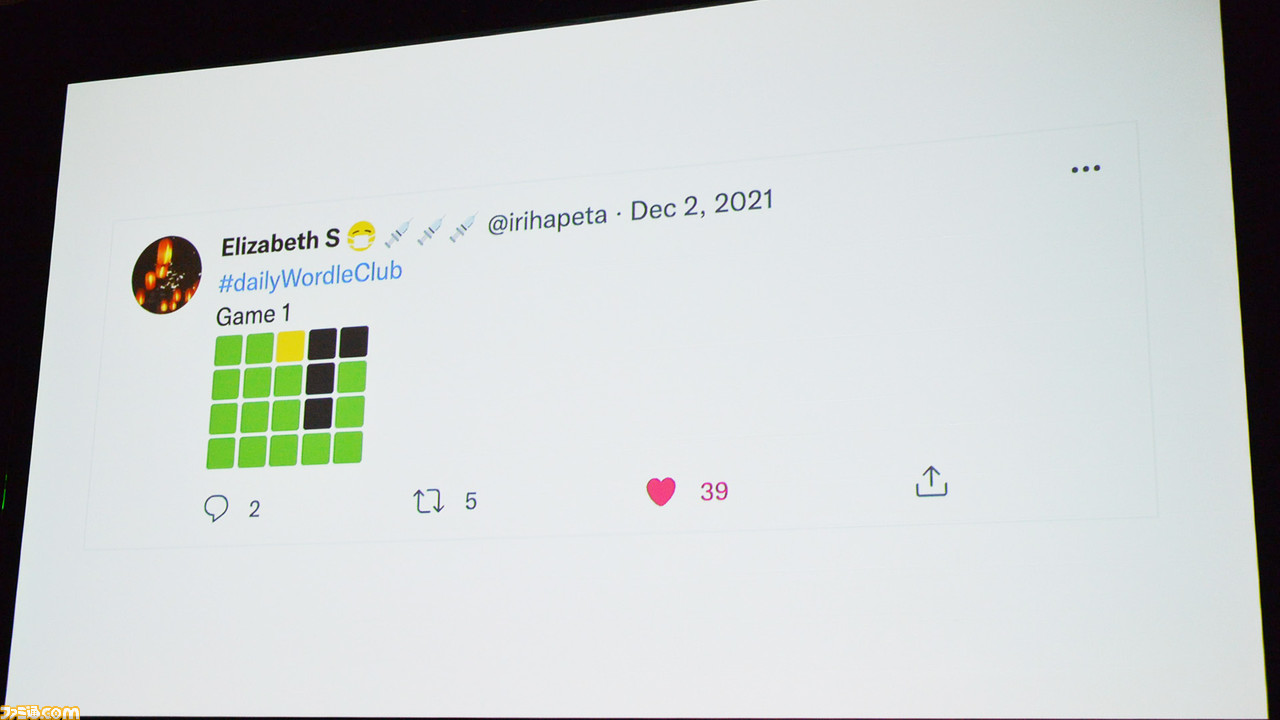

こうしてウォードル氏の周囲の外側へ広まっていく中で貢献したのが、あるユーザーが編み出した絵文字の四角で自分の各回答の正解具合(緑・黄土色・黒)を表記するという手法。Twitterなどで見かけた人も多いだろうあの3色の四角の羅列だ。

プレイヤーならあの羅列を見ただけで「1回目で2個緑を出したけど3回目まで詰まって、あえてヒントのために緑文字を外した回答をして、5回目で正解した」というような経緯が大体わかるので、正解のネタバレをせずにより細かく自分の“ストーリー”を伝えられる。

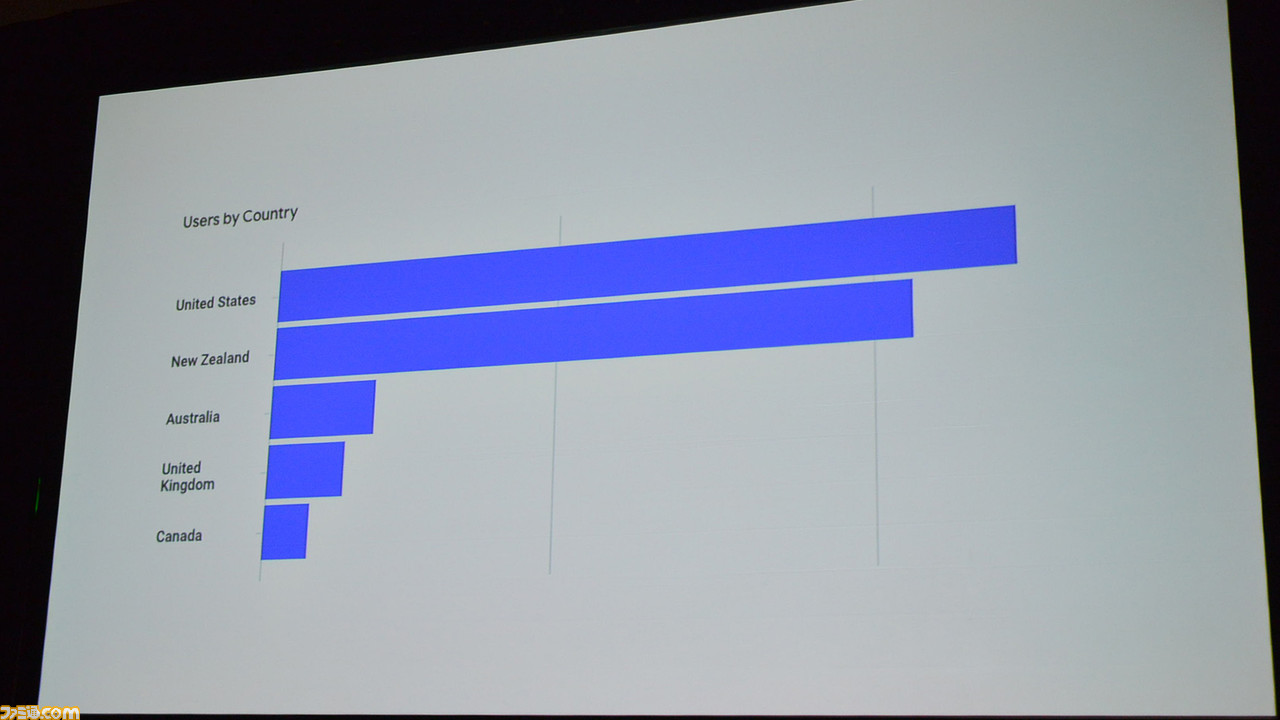

これが「一日1回だけなのでコミュニケーションを促進する」という性質とバッチリハマり、ニュージーランドでアメリカに匹敵するレベルでヒットするなど、12月からまたたく間に世界に広がっていくことに。

そして現在ではゲーム終了後にシェア用の配列を出力する機能が公式採用されているのだが……ウォードル氏はそこにURLを含めることをしなかった。

実際にURLを入れることも検討したそうなのだが、URLを含めてしまうことで整然と5列の四角形が並ぶ美しさが損なわれてしまうと感じたことや、ユーザーが自主的に人を集めるのではなくウォードル氏の側でその仕組みを入れることがしっくりこなかったため、シンプルな形にすることを優先したのだという。

だがこれもまた、プレイヤーにはメッセージが伝わるがプレイヤー外にはミステリアスな気になるものとして呼び込む効果を発揮。12月には世界のセレブなどもプレイしはじめ、ウォードル氏の予想を超えた範囲へと広まっていく。

数多のテレビ番組に登場したかと思えば、無数のクローンゲームが登場し、さらには教育機関で使われたり、監禁されていた家族を助け出すきっかけになったり、陰謀論者になってしまった母親を救うきっかけになったり、家族の絆を取り戻すきっかけになったり。

6. ゲームビジネスをする気はなかった

7. ゲームをマネタイズしなかった

そしてウォードル氏は世界現象になった『Wordle』を……広告をつけるのでもなく、事業化するのでもなく、ニューヨーク・タイムズに売り払ってしまうことを決める。

自分自身をアーティストと自認するウォードル氏は、パートナーのために作りたかったものを作っただけで、ゲームビジネスをする気がなかったのだ。「インターネットに単にみんなが遊べるいいものがあったっていいじゃないですか。なんかユーザー追跡をやってデータを売ったりもしたくないし」と語るウォードル氏。

ちなみに質疑応答で明かされた内容によると、ゲーム全体は63キロバイトのJavaScriptで構成されており、それをCDN(コンテンツ配信ネットワーク)に置いていたため転送量を吸収することができ、Amazon S3に月100ドルほど支払う程度で済んでいたそう。

だが世の中にはクローンゲームがどんどん登場し、それらは広告や時には課金で稼いでいく。そのことになんともいいがたい深い気分の悪さを感じたウォードル氏は、すべて降りることに決めたのだ。そうして売却先に選ばれたのが『Wordle』のきっかけともなったニューヨーク・タイムズだったというわけだ。

「もっと他の方法があったかもしれないけど、自分にとってはこれがベストだったと思います」と締めくくると、会場は拍手に包まれた。