2019年10月5日、北海道は札幌にて、開発技術者・クリエイター・学生を対象にしたゲーム/エンタテインメントの技術カンファレンスCEDEC+SAPPORO 2019が開催された。

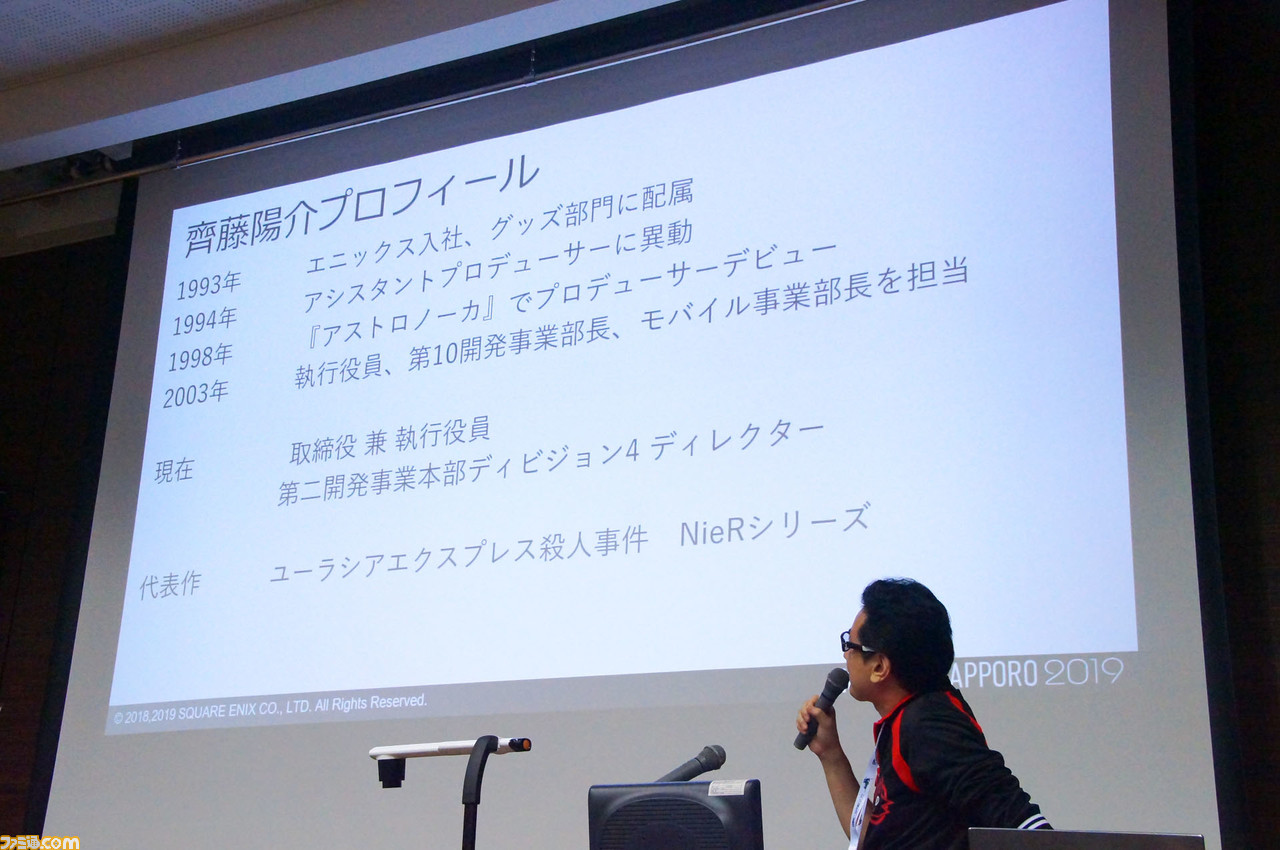

1日中たくさんの興味深いセッションが行われたなかで、そのスタートとなる基調講演には、スクウェア・エニックスより取締役/エグゼクティブプロデューサーである齊藤陽介氏が登壇。

齊藤氏は、“ゲーム開発経験からみるエンタテインメントの未来”との講演名で、自身のゲーム開発の歩みを振り返りつつ、これからのエンタテインメントがどうなっていくか、そこにどう向き合っていくべきかを語った。その模様をお伝えしていこう。

20年前のゲーム開発。小規模なチームで誰もがなんでもやっていた頃

基調講演に登壇したのは、講演の主役となる齊藤氏、進行役を務める高橋氏、GEMS COMPANYのバーチャルアイドルである城乃柚希さんの3人。

講演の冒頭にはGEMS COMPANYも使用しているVRライブ・コミュニケーションサービスを提供するバーチャルキャストが札幌にある会社であることが紹介されたのだが、その兼ね合いもあってか、CEDEC+SAPPORO 2019ではVR技術や業界についてのセッションも目立っていた印象だ。北海道はVRの最前線と言えるわけで、基調講演からもそれを感じられる編成となっていた。

そんな3人で語る講演のテーマは“齊藤陽介という人物が何を考えてゲームやエンタメに取り組んでいるのか”というもの。

1993年にエニックス(現スクウェア・エニックス)へ入社した齊藤氏。入社当初はグッズ制作の部署に配属。“ドラゴンクエスト バトルえんぴつ”(六角のえんぴつにイラストや出目が描かれていて、転がして出た目で遊ぶ)などの生産管理をしていたそうだ。

そこからアシスタントプロデューサーとしてゲーム開発の部署へと移った齊藤氏は、グッズ販売は納期が厳格だったのに対して、ゲーム開発は半年~1年遅れたりすることがよくあった現状について意欲的に改善しようと試みたそうだが、翌年の1994年には、「無理だ。デジタルとは言え、人が作っている以上、ゲーム開発は遅れるものなんだ」と悟ったのだとか。

齊藤氏はその後、1998年8月27日にエニックス(現・スクウェア・エニックス)より発売されたプレイステーション用育成シミュレーションゲーム『アストロノーカ』にてプロデューサーデビュー。同年の1998年11月26日に発売されたプレイステーション用シネマアクティブ『ユーラシアエクスプレス殺人事件』でもプロデューサーを務めた。

齊藤氏のプロデューサー本格デビューのころは、いまから約20年前となるが、当時は少しずつゲーム開発の規模が大きくなり始めていたころではあったが、まだまだ小規模なチームも多かったころ。

『アストロノーカ』は、プログラマーふたり、コンポーザーひとり、効果音ひとり、そこにディレクターやプロデューサー、ゲームデザイナー、アーティストをあわせて10名+αほどで作ったという。ちなみにバブーというキャラクターの声は齊藤氏がみずからが担当している。当時のあるあるだった、いわゆる“社員ボイス”だ。

また、実写ゲームの『ユーラシアエクスプレス殺人事件』はもっと少なくて、プログラマーふたり、2D担当がひとり、ディレクターひとりと、約4人だったという。ただ、実写メインのゲームだけに、撮影に関わる人は多く、スタジオに列車一両のセットを作って、そこで約2ヵ月行ったそうだ。

そんな『ユーラシアエクスプレス殺人事件』だが、制作の背景にはCGの制作にお金がかかるようになってきていたという事情があり、そこで逆に「実写映像で展開するゲームを作ってみないか」と当時の上層部に持ちかけられたのが始まりだったという。

だが、齊藤氏はそれを嫌がったそうだ。というのも、齊藤氏は当時にリリースされていた実写を使ったゲームを見てもテレビドラマのような映像をそのままゲームでもやっていてインタラクティブ性が少ないものばかりと感じており、不満を持っていたという。

そこで『ユーラシアエクスプレス殺人事件』では、『ときめきメモリアル』や『同級生』といったタイトルを参考にして、かわいい女の子がカメラ目線で話しかけてくるという主観視点を採用したそうだ。

なお、『ユーラシアエクスプレス殺人事件』は出演している女優陣がゲームの制作中につぎつぎとブレイクして大人気になり、当時の東京ゲームショウでのステージイベントに人が殺到。そこで女優陣を無事に会場から出すため、齊藤氏はサイン色紙プレゼントのじゃんけん大会を急遽実施。そのじゃんけんのあいだに女優陣は会場外へ脱出させたというわけだ。こちらも、いわゆる“出待ち対策のあるある話”だ。

そんな少人数のなかで、それこそプロデューサーという肩書きでありつつも実際はなんでもやっていたという齊藤氏。昼に仕事をして夜には別のタイトルのデバッグしていたという休みなしの毎日だったそうで、「プロデューサーはオススメしません」と苦笑いで語っていた。社内には炊飯ジャー持参で、なかば住んでいた人もいたという。

*10年前のゲーム開発。大規模なチームをまとめるためのコミュニケーション、そして先を見据えたアセット作り

10年ぐらい前になると齊藤氏は『ドラゴンクエストX』に注力することになっていくのだが、その前に、スクウェアとエニックスの合併があり、モバイル事業の部長をやっていた時代がある。当時の携帯電話、いわゆるフィーチャーフォン向けに『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』をプリインストールするという展開などを行っていたそうだ。

合併直後、当時の和田洋一社長や本多圭司社長に最初に齊藤氏が言ったのが「ケータイ向けに、『ファイナルファンタジー』や『ドラゴンクエスト』のアプリを300円で売らせてもらいたい」と交渉することだったという。

だが、従来のゲーム機向けにはフルプライスで売ってきた看板タイトルだけに、それを数百円で提供したり、プリインストールさせたいという話には最初は難色を示されたという。だが、当時NTTドコモでマルチメディアサービス部の部長をしていた夏野氏(現ドワンゴ代表取締役社長)から、「『ドラゴンクエスト』や『ファイナルファンタジー』のアプリが必要だ」と言ってもらえていたことを踏まえつつ、新しい携帯電話というプラットフォームを『ドラゴンクエスト』、『ファイナルファンタジー』一色にしてやりましょうと経営陣を説得したそうだ。当時のことを知る人なら、『ドラゴンクエスト』、『ファイナルファンタジー』が携帯電話で遊べるというテレビCM等が大量に展開されていたのを覚えていることだろう。

そうした展開に当時の携帯電話メーカーも応えたところがあり、じつは『ドラゴンクエスト』が当時の携帯電話のスクラッチパッド(いわゆるメモリ的な処理領域)に入りきらないという問題が起きたのだが、端末側がスクラッチパッドを増やすという異例の対応をして乗り切ったこともあったそうだ。

そのモバイル事業から時がさらに進んで約10年前の2010年ころになると、齊藤氏は『ニーア ゲシュタルト/レプリカント』などのプロデュースを経て、『ドラゴンクエストX』の制作をスタートさせることに奔走していたころ。

『ドラゴンクエストX』は『ドラゴンクエスト』シリーズで初めて社内開発で制作したタイトルとなっており、齊藤氏は社内で各パートの人員リソースをまとめているリーダークラスの人のもとへと足繁く出向き、『ドラゴンクエストX』チームへ人を出してもらえるように、何ヵ月もお願いし続けるところから始めていったそうだ。

小規模なタイトルから、モバイル事業、そして中規模タイトルのパブリッシングという流れから、一気に自社開発の最大規模タイトルのプロデューサーとなった齊藤氏は、「コミュニケーションをどう取るかがゲーム開発で大事」と振り返る。

齊藤氏は、お酒が飲める人とは飲みに行き、バスケットボールが好きな人とはバスケットボールをいっしょに楽しみ、『モンスターハンター』をいっしょに遊んだりと、その人に合わせた付き合いかたをしてコミュニケーションをとり続けたという。

ただ一点、なかには“コミュニケーションをとりたくない人”もいるわけで、当時の齊藤氏はそういう人も強引にコミュニケーションの場へと引っ張っていたが、それは間違いだったと、いまは感じているという。そういう人とは別の距離感を持った付き合いをしたほうがいいと学んだということだ。

一方、開発で重視したのは“消費スピードが速い”こと。看板タイトルの最新作でありユーザー数も圧倒的に多いことから、コンテンツが消費されるスピードが速いであろうことを意識した齊藤氏は、アセット(各種の素材データ)を多く作って、それを活用してさまざまな展開をしていくことを考えていたという。

事実、『ドラクエウォーク』や『星のドラゴンクエスト』では、このころに作られた『ドラゴンクエストX』のアセットが使われているという。プロデューサーとしては、先を見据えた計画性が必要になるということだろう。

「ゲーム業界に入りたい人は、どこでもいいから会社に入っちゃったほうがいい」

齊藤氏のゲーム開発履歴の振り返りから一転、最近遊んでいるゲームの話題に。齊藤氏は“誰かといっしょに遊べるゲームが好き”ということで、『Dead by Daylight』や『フォートナイト』を多忙ななかでも睡眠時間を削って遊んでいるのだとか。ほかにも『Project Winter』という、マルチプレイヤーでのサバイバルゲームもプレイしているのそうだ。

一方で、GEMS COMPANYの城乃柚希さんは、ボードゲームや人狼などのアナログゲームも大好きとのこと。会場にいる開発者や学生にアナログゲームが好きな人に挙手をしてもらったところ、若い人を中心に手を挙げる人が多数。ゲームエンタメの幅が昔より多様になっていることを感じさせるものがあった。

それを受けて、齊藤氏は「ゲーム関係の仕事全般には、コミュニケーションの取りかただけでなく、仕事との付き合いかたや、ユーザーさんとの付き合いかたも必要になる、アナログゲームはそれを学べるのでとてもオススメ」とアナログゲームから学ぶことを推奨。高橋氏からも、「ボードゲームのマニュアルは最高の仕様書なので、いろいろ見たほうがいいです」と、開発者視点からのよさも語られた。

最近プレイしたタイトルということで、『ファイナルファンタジーXIV』の『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』レイドバトルの話題も。齊藤氏はヨコオタロウ氏とともにテストプレイをしたそうだが、3回全滅したのだとか。でも、初心者混じりでなんとかなったので、ふだんから『ファイナルファンタジーXIV』を遊んでいる人なら大丈夫とのことだ。

基調講演の終盤、話題は“これからゲーム業界を目指していく人”向けの内容に。

コンテンツを作る考えかたについて聞かれた齊藤氏は、エニックス時代には、「いわゆる“バカゲー”を連発して外すなんていう時期もあった」と振り返る。長くゲームファンでいる人なら、エニックスから奇抜でユニークなタイトルが連発されていたころがあったのを思い出すことだろう。

そのころは「変わったゲームを作ろう」という動きが社内に明確にあったそうだ。というのも、当時の社長からは、「ゲームは年間100タイトル出ているけど、そのうち95タイトルが焼き直しでヒットはその中から3タイトル程度。だけど、残りの5タイトルはいままで誰も見たことがないような新しいゲームで、その新規のゲームから1~2タイトルはヒットが出ている。それなら、95タイトル中の3タイトルよりも、5タイトル中の1~2タイトルのヒットを狙え」と言われたそうだ。

齊藤氏の根底にはいまもそれがあるということだが、まったく新しいゲームを作ることは当然ながら大変で、そもそもゲーム作り自体も何年もモチベーションを維持するのが大変。だけど、おもしろそうなものを作るということが一番のモチベーションになるので、自分が楽しいと思えるものを増やして、それを作るようにすべきというのが、齊藤氏にとっていまも昔も変わらないことなのだという。

一方で、“昔と変わったこと”として、最近は新しいテクノロジーから新しいアイデアが生まれてくるようになったことを痛感しているそうだ。VRやAR、位置情報など、新しい技術から新しいゲームのアイデアが生まれてくるので、これからゲーム開発者を目指す人には、従来のゲームにこだわりすぎて視野が狭くなってしまわないように、いろいろな業界を見てほしいということだ。

齊藤氏は、ゲームという座組でやる必要がないかもしれないとも語る。たとえば、ストリーミングサービスを同時に使って物語を展開したり、SNSで情報を共有したりするなど、技術やメディア、プラットフォームを活かした新しい遊びが作れないか考えているそうで、ここ数年日本でも話題になっているイマーシブシアター(観客が自由に移動しながら劇を観るスタイルの演劇)についても、ストリーミングサービスを使うとそういうものがより広がるかもしれないし、それが何かしら新しいゲームのアイデアに繋がる可能性を感じているという。

齊藤氏は会場に向けて、「ゲーム業界にはいりたい人!」と挙手を募る。当然多数の人が手を挙げる。

その手を挙げた人たちへ向けて、齊藤氏は「どこでもいいから会社に入っちゃったほうがいい。デバッガーでもいいからやったほうがいい。」と語る。

齊藤氏は「希望の会社に入れなかったのでゲーム業界を諦めたという学生さんをたまに耳にする」という。そうした学生さんにとってゲーム業界とは大手のゲーム会社のことであり、とくにパブリッシャーをしている会社へ入ろうという人が多いが、それだけでは当然、選択肢が狭くなってしまう。

齊藤氏は、会社名で仕事を選ばないほうがいいというのはどの業界でも共通だとしつつ、たとえばデベロッパーで活躍すれば、どこのパブリッシャーにでも入れるようになるし、それによって、やりたいこともできるようになると語る。

まさに、札幌の会社からスクウェア・エニックスにきた人もいる。スクウェア・エニックス取締役執行役員にして『ファイナルファンタジーXIV』のプロデューサーで知られる吉田直樹氏だ。

2004年ころ、吉田氏は北海道にいたが、齊藤氏が声をかけてスクウェア・エニックスに入社していまに至っているという経緯がある。そういう道もあるので、何はなくとも、まずゲーム業界に飛び込んでほしいということだ。ちなみに、当時の吉田氏は札幌近くにマンションを購入したばかりだったのに、齊藤氏に東京に呼ばれてしまって、いろいろ大変だったのだとか。

最後に齊藤氏は、「何かあったら、Twitterとかで全然聞いてください。私は、みなさんにおもしろいゲームを作ってもらって、それを遊んで生きていきたい。『レディプレイヤー1』のような世界を実現できるのはみなさんの世代です。……私はそこでRMTをやって生きていきます!」とブラックジョーク混じりの締めコメント! 高橋氏からの「やめてください!(笑)」というツッコミとともに会場に笑いを呼んで、基調講演は締めくくられた。