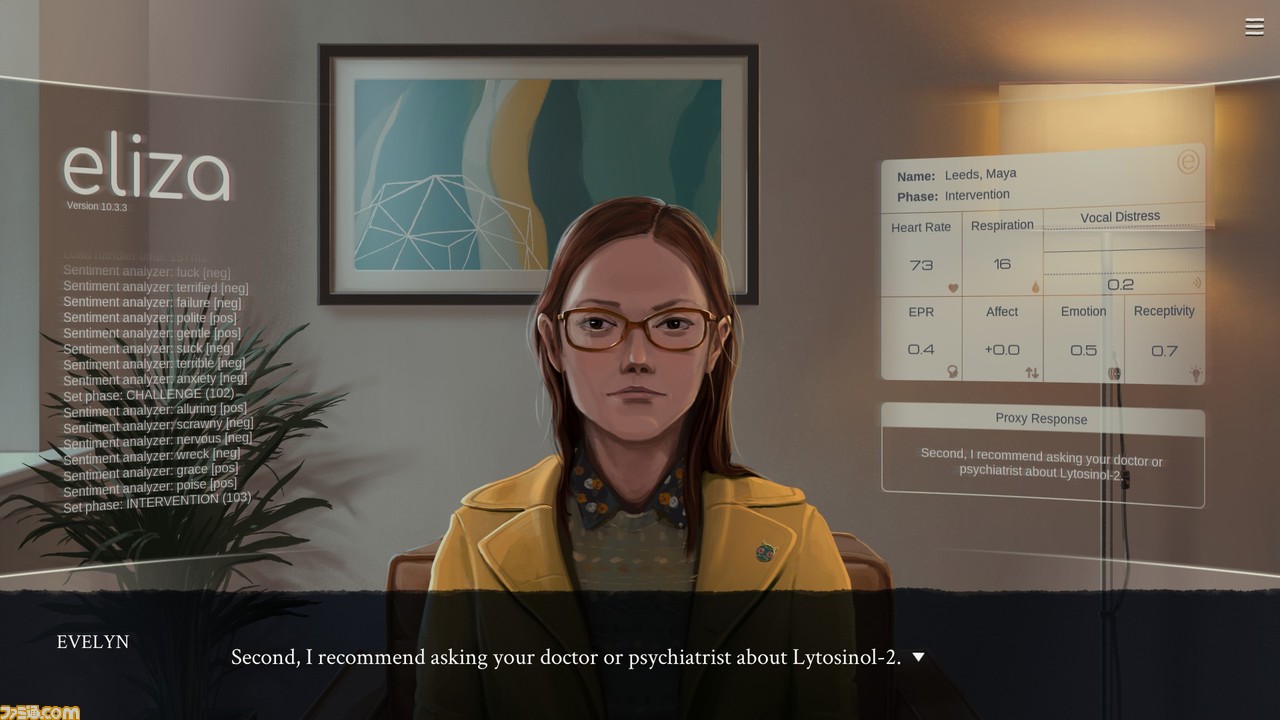

世界的IT企業スカンダが提供する“イライザ”は、ディープラーニング技術を応用し、安価かつ幅広く効果的に心理カウンセリングを提供しようというサービス。

カウンセリングは個室の中で対面式で行われるのだが、ここでポイントとなるのが、部屋で相談者の話を聞いている人は“プロクシー”(代理)と呼ばれる契約制のスタッフで、専門的なトレーニングを受けた心理カウンセラーではないこと。

プロクシーの主な仕事は、文字通り相談者とイライザを繋ぐ代理人だ。分析や判断は彼らではなくデータセンターのイライザAIが行い、カウンセラーとしての応答内容までリアルタイムに決定する。プロクシーはそうして彼らのARグラスに表示された“セリフ”を(本物のカウンセラーのように)それらしく読み上げるだけで済むというわけだ……。

近未来シアトルの『ブラック・ミラー』的IT産業を舞台にしたビジュアルノベル

……と、これはゲームの世界の話。インディーゲームスタジオZachtronicsがPC向けに配信開始したビジュアルノベル『Eliza』(イライザ)を紹介しよう。なお本作のSteamでの価格は1520円で、対応言語は英語のみ。

『Eliza』の物語は少しだけ未来のシアトルを舞台に、とある事情でプロクシーとして働き始めることになった30代の日系アメリカ人女性イブリン・イシノ-オーブリーを中心に展開していく。

終盤まで物語の分岐はほぼなく、たまに選んだセリフによって反応が変わる程度。基本的にはほぼ一本道のストーリーをインタラクティブに読み進めていくスタイルだ。

それはプロクシーとして働くパートでも変わらないのだが、相談内容にどんな感想を持とうともイライザが決めたセリフを“言わされる”という設定と、1択の選択肢を強制的に選ばされるゲームとしての仕組みがシンクロしているのが面白いところ。

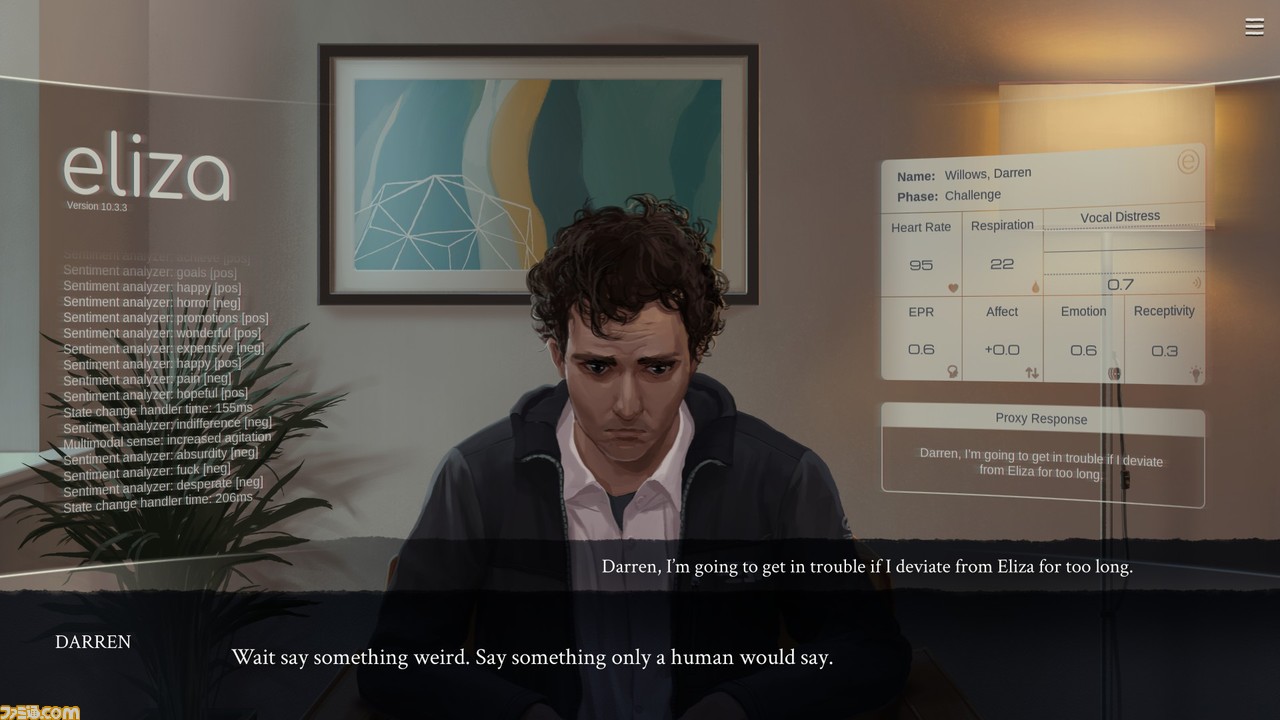

中でも孤独感に絶望した相談者が「そこに座ってる“きみ”と喋りたいんだ、ディープラーニングだかAIだかの機械じゃなくて!」と絶叫するのに対して、“心を動かされたプロクシーがちょっとだけ本人として話してくれる”という設定のセリフを選ばされる(しかも相手がそれを信じる)シーンは、海外の人気SFドラマ『ブラック・ミラー』のようなダークさでなかなか凍りつく。

しかし、現代社会における孤独感はもちろん、コミュニケーション不全、社会との軋轢や疲労感、家族を持つことの重圧、挫折しつつあるキャリア、終わりがゆっくりやってきているどん詰まりの絶望など、相談者たちが抱える問題はまさに現在の現実のもの。

じゃあ、そんなリアルすぎる問題をゲームの中の世界とはいえイライザは解決できるのか? ある程度は解決して、相談者がスッキリ帰っていくこともあるのが興味深い。

ワイゼンバウムのELIZAと、“話を聞くこと”の効能と限界

実はイライザには、1960年代にジョセフ・ワイゼンバウムによって作られた対話型プログラム“ELIZA”という元ネタがある(ちなみに本作の開発にあたっては、Googleにソフトウェアエンジニアとして勤務するというワイゼンバウムの孫娘にも取材したらしい)。

ワイゼンバウムのELIZAは今で言うチャットボットのようなプログラムで、ユーザーの入力した文章に対してそれっぽい応答を返して会話するというもの。セラピストとして振る舞う“DOCTOR”というシミュレーションセットが知られており、「今起こっていることについて話してください」といった問いかけに「定期的に悪夢を見るんです」などと返すと、「それは興味深い。続けて」といった応答をしてくれる。

もちろん実際に分析や診断をしているわけではなく、具体的な内容には踏み込まずに、少しずらした質問を聞き返したりしつつそれっぽい会話を続けているだけなのだが、それが本物かのように捉える人は少なくなかったという。

このワイゼンバウム版ELIZAの逸話からは、“話を聞いてあげること”の効能が感じられる。そしてゲームのイライザがやっている事も(表面的には)そう変わらないように見える。

確かに話すだけで多少スッキリすることもあるだろうし、禅問答のような質問から自分の中にあった答えを見つけることもあるだろうが、同時にそこには、具体的に解決に向けて何かするわけでもない限界がある。

イライザが対話セッションの終わりにやるのは、せいぜい健康アプリのリラックスプログラムをやることと、医師に特定の薬を処方してもらうことを推奨するぐらいだ。一度は見つけたい答えを勝手に見出して帰っていった相談者たちは、やがて解決しないままの問題を抱えてまたやってくるだろう。

それは果たしていいことなのだろうか? そしてイライザはさらなる進化の先で、より大きな責務を任せるに値する存在になりうるだろうか? 物語はIT産業が抱える巨大データとエンジニアの倫理といったテーマにも関わっていく。

日本語化希望

というわけで本作、『Infinifactory』や『SHENZHEN I/O』や『Opus Magnum』などのプログラミング的発想で問題解決するパズルゲームを数多くリリースしてきたZachtronicsの中では異質な、ド直球なフルボイスの海外ビジュアルノベル作品となっている。

実は本作はスタジオ創立者のザック・バース氏による作品ではなく(エグゼクティブ・プロデューサーとしての関与)、同スタジオでシナリオやサウンドを手掛けてきたマシュー・セイジ・バーンズ氏のディレクション作品という違いもあるのだが、ゲームのスタイルは異なっても過去作と通じたテクノロジー観や未来観は感じられるだろうと思う。

数々のセリフはもちろん、スマホに届いたメールの文面などの細かい部分までよく書けている作品だけに、できれば日本語でプレイしたい所。公式なローカライズの予定は現状ではないものの、セールスの動き次第でぜひ検討したいとのことだった。